神経難病のひとつであるパーキンソン病は、進行すると薬の効きが悪くなり、要介護となってしまう患者さんが多い病気として知られています。根本的な治療が存在しないパーキンソン病を克服するために、再生医療領域を牽引する京都大学iPS細胞研究所(CiRA)では、iPS細胞やES細胞を用いた治療開発のための研究が重ねられてきました。2012年にはES細胞を用いた移植療法により、パーキンソン病モデルの霊長類の神経症状が改善することが明らかになり、臨床研究の早期実現や治療の実用化が期待されています。

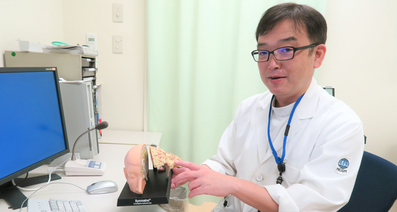

本記事では、iPS細胞を用いたパーキンソン病の移植療法とはどのような治療か、京都大学iPS細胞研究所・臨床応用研究部門神経再生研究分野教授の高橋淳先生にご解説いただきました。

パーキンソン病で要介護となる患者さんをゼロにするために

パーキンソン病の原因はドパミンの極端な分泌不足

パーキンソン病とは、中脳の黒質にあるドパミン神経が進行性に脱落(減少)し、神経伝達物質であるドパミンの分泌が不足することで、手足の震えやこわばりといった運動障害などが惹起される病気です。

進行に伴い薬剤の効きが悪くなり、排泄障害や歩行障害などの重い症状が現れるパーキンソン病は、寝たきりになってしまう患者さんが非常に多い病気として知られています。

平成22年に報告された厚生労働省の統計によると、介護が必要となった主な原因のうち、パーキンソン病は単独疾患としては第1位となっています。

※第1位の脳血管障害(脳出血や脳梗塞など)や2番目に多い認知症は、複数の疾患の総称であり、単独疾患ではありません。

(参考:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa10/4-2.html)

また、要介護度5の要介護者の比率が多いこともパーキンソン病の特徴です。

「私は薬物療法による効果が十分に得られない患者さんに対する治療を開発し、パーキンソン病で寝たきりになる方をゼロにしたいという想いを持って、iPS細胞を用いた細胞移植療法の開発を行っています。」と高橋教授は話しています。

iPS細胞を用いたパーキンソン病の治療とは?

iPS細胞からドパミンを産生する神経細胞を誘導する

iPS細胞は、あらゆる細胞に分化できる多能性を持った幹細胞です。ドパミン分泌が減少するパーキンソン病の治療に用いる場合には、作製したiPS細胞からドパミン産生神経を分化誘導し、患者さんに細胞移植をするという方法が有効であると考えられています。

治療開発のためのロジックが立てやすいというメリット

病気の種類により、必要な細胞は異なります。たとえば、脊髄損傷の治療の場合にはiPS

細胞をニューロン、アストロサイト、オリゴデンドロサイトといった細胞に分化させる必要があり、現在も研究が進められています。

脳梗塞に対するiPS細胞を使った移植療法の開発も行われていますが、多数の細胞が欠損する脳梗塞の場合、分化誘導すべき細胞がわかりにくいという難点があります。

その点、パーキンソン病は脳のどの部位でどのような細胞が脱落しているのかが明瞭であるため、iPS細胞を用いた治療開発のためのロジックが立てやすいという利点があります。ドパミン神経は先述した中脳の黒質に多数ありますが、作られたドパミンは線条体へと運ばれてドパミンを分泌するため、細胞移植は、黒質ではなくドパミンを必要としている線条体に行います。

薬や手術によるパーキンソン病の治療は根本的な治療ではない

ドパミン神経細胞がなければL-dopa製剤(薬)は効果を発揮しない

パーキンソン病治療の第一選択は、不足したドパミンを補う薬剤を内服する薬物療法です。しかし、冒頭でも述べたように薬剤の効き目はパーキンソン病の進行に従い低下していきます。というのも、ドパミン補充療法に使用されるL-dopa製剤とはドパミンの前駆物質であり、脳内に入った後、ドパミン神経細胞に取り込まれることによってドパミンに変わるためです。

したがって、病気が進行しドパミン神経細胞が減少してしまうと、薬を内服したとしてもドパミンは十分に産生されません。

パーキンソン病に対する手術治療は対症療法

薬物療法でコントロールできなくなったパーキンソン病は、脳に電極を入れる手術治療(脳深部刺激療法・DBS)の適応となります。しかし、手術治療も電気刺激により運動機能を調節する対症療法であり、パーキンソン病の進行を抑えることはできません。

パーキンソン病の進行をコントロールするには、ドパミン神経細胞が必要不可欠というわけです。

そのため、不足したドパミン神経細胞を移植しようという試みは、既に約30年前から欧米で行われてきました。

細胞移植療法によるパーキンソン病の治療-歴史と課題点

胎児細胞移植の難しさ-量的な問題点と混入した神経細胞による後遺症

1987年、スウェーデンのルンド大学において胎児(※)のドパミン神経細胞を用いた第一例目の細胞移植が行われました。その後、世界で400例ほどの胎児細胞移植が行われ、より有効な移植法や長期予後も明らかになりました。

※妊娠中絶された胎児

しかしながら、胎児細胞移植には倫理的な問題のほか、必要な細胞の量の問題や、治療後体が勝手に動いてしまうといった後遺症の報告など、量的・質的な難しさがあります。

パーキンソン病の患者さん1名に対し必要な胎児細胞は通常5体以上であり、これだけの中絶胎児を集めることは困難です。したがって、広く沢山の患者さんに対して行うことは現実的とはいえません。

後遺症の原因は移植片(ドーパミン神経細胞のある中脳腹側)に混ざっているセロトニン神経などが影響しているものと、現在では考えられています。

このような問題点があることから、胎児細胞移植は2000年頃に行われなくなり、世界で多能性幹細胞(ES細胞・iPS細胞)を用いた治療開発が行われるようになったのです。

ES細胞を用いた京都大学iPS細胞研究所の研究成果

2006年、山中伸弥教授(現・CiRA所長)らによりiPS細胞が誕生したことは、一般の方にとっても比較的記憶に新しいところでしょう。ヒトiPS細胞の樹立は翌2007年のことです。そのため、これまでに蓄積された高橋教授らの研究成果の多くは、ES細胞を用いたもので占められています。

2012年には、ヒトES細胞からドパミン神経細胞を誘導し、ヒトと同じ霊長類に細胞移植を行った後、1年間経過を観察した研究論文が”Stem Cells”に掲載されました。

(Doi D, Morizane A, Kikuchi T, Onoe H, Hayashi T, Kawasaki T, Motono M, Sasai Y, Saiki H, Gomi M, Yoshikawa T, Hayashi H, Shinoyama M, Mohamed R, Suemori H, Miyamoto S, Takahashi J. Prolonged maturation culture favors a reduction in the tumorigenicity and the dopaminergic function of human ESC-derived neural cells in a primate model of Parkinson’s disease. Stem Cells 30(5): 935-945 (2012)外部リンク: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stem.1060/full )

本研究は、パーキンソン病モデルのカニクイザルの脳に誘導したドパミン神経細胞を移植することにより神経症状が改善することを、世界で初めて明らかにしたものです。

研究により明らかになったこと

(1)十分に分化させたES細胞を移植した場合、移植片の増殖による腫瘍(細胞の塊)の形成はみられなくなった。

ES細胞もiPS細胞も無限に増殖する能力を持つ細胞であり、移植後に体内で増殖して腫瘍を作ってしまうリスクがあります。腫瘍形成を防ぐためには、移植に必要なドパミン神経細胞のみを選別せねばなりません。

本研究では、あえて分化が不十分なES細胞が混ざった神経細胞を移植したところ、腫瘍の形成が認められました。

一方、十分に分化誘導した細胞を移植したところ、移植後の細胞増殖は低く、腫瘍形成は見られなくなりました。

※必要な細胞の選別方法については記事2「iPS細胞を用いたパーキンソン病治療、実用化への道のり-臨床応用のための治験に向けて」をご覧ください。

(2)手足の震えや歩行障害などの神経症状が有意に改善し、12か月間持続した。

症状の程度を点数化して1年間の経過観察を行ったところ、3か月目から症状の改善がみられ、12か月間持続しました。

ES細胞やiPS細胞を用いた治療でパーキンソン病はどの程度改善するか?

完全に治すのではなく進行・悪化を防ぐ

細胞移植療法が確立したとしても、進行したパーキンソン病を発症前の状態に戻すことはできません。しかしながら、L-dopa製剤が効かなくなってきた患者さんにドパミン神経細胞を移植することで、「薬を飲みながら、あるいは薬無しで日常生活を送っていただく」ことは可能になります。

そのため、細胞移植療法の開発により、パーキンソン病の患者さんが寝たきりや要介護になってしまうことを防ぐことができるようになると考えるのです。

パーキンソン病に対する細胞移植療法を受けるタイミングは?

パーキンソン病が進行すると、ドパミン神経細胞だけでなく、作られたドパミンを受け取る隣のニューロン(神経細胞)までが脱落してしまいます。この段階になると、ドパミン神経細胞を移植しても、期待される効果を得ることはできません。

したがって、細胞移植療法を受ける最もよいタイミングとは、パーキンソン病がやや進行し、薬の効きが悪くなってきた頃であるといえます。

次の記事2「iPS細胞を用いたパーキンソン病治療、実用化への道のり-臨床応用のための治験に向けて」では、ES細胞ではなくiPS細胞を用いることのメリットや、治療の実用化に向けた臨床研究など、現時点で想定されるスケジュールの見通しについてお伺いした内容を紹介します。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

パーキンソン病はどのように診断する? 必要な検査について

パーキンソン病の治療――使用する薬や服薬の注意点を解説

関連の医療相談が31件あります

パーキンソン病の振戦

パーキンソン病の振戦は安静時にはずっと震えているものなのですか?? それとも震えのない日や時間帯によっては震えが止まっている時もあるのでしょうか?? よろしくお願いします。

脇の下のリンパの痛み

おとといから右脇の下のリンパあたりが痛みます。腫れもしこりもありません 6年前にパーキンソン病と診断され通院中ですが、その辺りから良く首や両脇のリンパは時折痛みを感じていました。 担当の神経内科医は 『パーキンソン病特有の症状によりリンパの流れを悪くし痛みが出る』 気にしだすとますます痛みを感じるので気にしない…とのことでした。 考えてみればその通り…のような気もしますがこの2日間の痛みは今まで以上でした。 (痛くてずっとさすっていたので尚更だったのか?) 今朝は痛みがありません また気にして触ったりすると痛むかも?と思いやめています パーキンソン病の症状(現在 薬服用のおかげで日常生活は自立していますが 筋固縮、身体の可動率の悪さ、便秘、自律神経系からくる立ちくらみなどのいろいろな症状の1つとして考え、やはり 『気にしないこと』が最良なのでしょうか? 怖いのは『そう思っていたら別の病が隠れ ていた』ということで 腫れやしこりがない状態でも、何か他の病気の可能性もあるのでしょうか? よろしくお願い致します

パーキンソン病

祖父と父が60代でパーキンソン病になりました。優性遺伝でのパーキンソン病になると思うのですが原因遺伝子の浸透率は高いのでしょうか?

かかりつけの病院で

かかりつけの病院で、 薬を処方されてますが、 毎回、何を飲んでも薬は効かない、 よくはならないけどねと、 毎回、言われますが、 全く知識もなく、わからない私は、 父親になんと言えばいいですか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「パーキンソン病」を登録すると、新着の情報をお知らせします