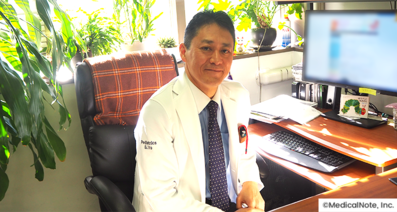

皮膚のさまざまな場所に湿疹が現れ、頑固な“かゆみ”を引き起こすアトピー性皮膚炎は、赤ちゃんから成人までの幅広い年齢層で見られる皮膚の病気です。一つの原因で起こるのではなく、さまざまな要因が重なり合って発症するとされています。では、どのようにしてアトピー性皮膚炎は起こるのでしょうか。治療を行うにあたっては何に気を付ければよいのでしょうか。アトピー性皮膚炎の原因と発症メカニズム、検査の方法、治療における目標の立て方について、高槻赤十字病院院長の古川 福実先生にお話しいただきました。

アトピー性皮膚炎とは——概念と特徴

アトピー性皮膚炎は、“湿疹(皮膚の表層に起こる炎症のこと)”が体のさまざまな箇所にできて、よくなったり悪くなったりを繰り返す病気です。同じように湿疹が生じる接触皮膚炎とは原因が異なり、原因が一つに特定されないケースも多くみられます。子どもと大人では症状の現れ方や出現部位に違いが見られることも特徴です。

アトピー性皮膚炎の原因や悪化要因について

アトピー素因(体質的要因)

アトピー性皮膚炎は複数の要因が重なり合うことで発症するとされています。その中でも特徴的なのは、患者さんの多くが“アトピー素因”と呼ばれる体質的な要因を持っていることです。家族にアレルギー性鼻炎や気管支喘息、結膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれかを持つ方がいる場合、またはIgE抗体を産生しやすい素因がある場合、アトピー素因を持っていると考えられます。ただし、アトピー素因を持つ方全員が必ずアトピー性皮膚炎を発症するわけではありません。

黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌は皮膚の病変を悪化させる細菌の一種で、アトピー性皮膚炎で病変が生じている皮膚表面上では黄色ブドウ球菌が多く検出されることが知られています。

ハウスダスト

カビやダニなどはアトピー性皮膚炎をはじめ、アレルギーの発症誘因となります。

汗

アトピー性皮膚炎の患者さんの汗を本人に皮内注射すると皮膚に炎症が起こります。このことから、アトピー性皮膚炎の患者さんの汗には、皮膚の状態を悪くする何らかの物質が含まれている可能性があるといわれています。

ストレス

ストレスが蓄積すると皮膚の中にある神経・内分泌・免疫の三つのシステムが活性化してかゆみを生じさせます。皮膚を引っかくことでさらに皮膚が傷つき、皮膚症状が悪化してまたかゆみを生む“イッチ・スクラッチ・サイクル”が起こる原因となります。

食べ物

赤ちゃんの場合、食物アレルゲン(アレルギーを引き起こす原因物質)がアトピー性皮膚炎の発症に関与していることがあります。近年では両者の関係について研究が進み、皮膚のバリア異常あるいはアトピー性皮膚炎による湿疹でダメージを受けている皮膚から食べ物のアレルゲンが入り込むことにより、食物アレルギーを発症するということが分かってきています。

アトピー性皮膚炎で皮膚に炎症が起こるメカニズム

皮膚のバリア機能が崩れることでアレルゲンが侵入する

上図のとおり、皮膚の表面には“角質層バリア(天然保湿因子、角質細胞間脂質)”と“タイトジャンクション(表皮バリア)”があり、皮膚の水分を保持し、バリア機能を形成しています。特に、角質細胞間脂質は“セラミド”とも呼ばれ、皮膚バリアの形成に欠かせない物質です。アトピー性皮膚炎の患者さんは、このセラミドが通常に比べて少ないといわれています。

もうひとつ、皮膚のバリア機能を保っている物質は皮膚から出る自然の脂です。皮脂は角質層の根元にある皮脂腺から分泌され、皮脂が皮膚の表面を覆うことで水分の漏出を防ぎます。皮脂が十分に分泌されず皮膚が乾燥すると、湿疹が生じやすくなります。

天然保湿因子、角質細胞間脂質(セラミド)、そして皮脂の三つが減少すると、皮膚から水分が蒸散して乾燥した状態になります。すると体の外からさまざまなアレルゲン(抗原)や細菌の成分などが、角質の隙間を縫うように通過してしまいます。

体内に侵入したアレルゲンなどは、まず有棘層に存在するランゲルハンス細胞*によって捕まえられます。そしてランゲルハンス細胞がこれを異物と認識し、T細胞(特にTh2細胞)**に引き渡すことでT細胞が強く反応し、強いアレルギー反応が起こります。裏を返せば、角質がバリア機能を保っていればアレルゲンは角質の内側に入り込めず、ランゲルハンス細胞がアレルゲンを捕らえることもできませんから、アレルギー反応は起こりません。

ここまで述べてきたとおり、アトピー性皮膚炎における皮膚の炎症は、皮膚バリア機能が低下してアレルゲンが侵入することによって起こります。だからこそ、アトピー性皮膚炎の予防においては角質のバリア機能をいかに維持するかが重要であり、アトピー性皮膚炎の患者さんはそれ以上皮膚の炎症が進行しないように治療を継続することが大切です。

*ランゲルハンス細胞:異物を捕まえて細断し、T細胞に渡す細胞

**Th2細胞:主にアレルギー反応に関わる免疫細胞

症状について

かゆみを伴う湿疹——年齢によって症状が出やすい部位が違う

主な症状は、症状の改善・再発を繰り返す湿疹と、それに伴う強いかゆみです。乳児期・幼児期・思春期以降でそれぞれ湿疹が出やすい部位が異なり、乳児期では頬や額、頭部などに症状が多く見られます。幼児期から学童期にかけては、肘や膝の内側、首回りなどに湿疹が生じます。思春期以降になると、上半身に比較的症状が現れることが多くなります。

皮膚の苔癬化

かゆみを和らげようとして皮膚を引っかいたりこすったりすると、自分で角質層をはがしてしまうことになるため、より症状が悪化します。また、引っかくことで皮膚がダメージを受けると、細胞は皮膚の修復にはたらきます。繰り返し皮膚を引っかいて修復するというサイクルを繰り返すと、やがて皮膚が厚く硬く、ごわごわとしてくる“苔癬化”が起こることがあります。

色素沈着

皮膚の炎症が続くと、治療を行っても一時的に皮膚の色素沈着が残ります。これは、炎症と引っかくことで真皮にメラニンが沈着しているためです。色素沈着はじっくり時間をかけて湿疹の治療を行うことで改善します。そのため、かゆみや湿疹が出なくなってからも根気よく治療を続けることが大切です。

症状の現れ方について

下図はアトピー性皮膚炎の経過図です。グラフは四つに分かれており、それぞれ以下のような経過を示しています。

- 左上のグラフ:乳幼児期にアトピー性皮膚炎を発症し、短期間で治ったケース

- 右上のグラフ:乳幼児期にアトピー性皮膚炎を発症し、数年間かけてゆっくりと治ったケース

- 左下のグラフ:乳幼児期に発症して治療を行い、いったんは症状がなくなるものの、思春期以降で再び症状が現れるケース

- 右下のグラフ:5歳以降、ときには思春期を過ぎてからや成人後になってアトピー性皮膚炎を初めて発症するケース

このように、アトピー性皮膚炎の発症時期や症状の現れ方にはさまざまなタイプがあり、成人してから発症する可能性もあるということが分かっています。

検査と診断について——診断のポイントを解説

問診

まずはその湿疹が本当にアトピー性皮膚炎による皮疹であるかどうかを見極めることが大切です。そのため、アトピー性皮膚炎診療の基本は問診および視診です。現病歴や家族歴、既往歴、かゆみが生じる頻度、部位、期間などを患者さんから伺い、目で直接皮膚の状態を見て、他疾患との鑑別を行っていきます。特徴的な湿疹が出たり消えたりを繰り返し、6か月以上(乳児は2か月以上)続いている場合にはアトピー性皮膚炎と診断します。

また、アトピー性皮膚炎はIgE抗体と関与するⅠ型アレルギーから起こる場合と、T細胞と関与するⅣ型アレルギーから起こる場合があります。二つのタイプが共にはたらいています。Ⅰ型アレルギーとⅣ型アレルギーではアレルギー反応の速さや抗原が異なるため、診断においてはその患者さんがどちらのタイプが主であるかを念頭に置いて行うことが大切だと考えます。

検査

患者さんの重症度や現時点での炎症の程度を数値化し、患者さんにより分かりやすく病状を説明するという目的では、血液検査によるバイオマーカーの測定が役立ちます。

血清IgE値

アトピー性皮膚炎の患者さんの7割程度に血清IgEの上昇が見られ、重症の方ほどIgEは高くなります。アレルギー反応が起こっている指標のひとつとして長期的な病勢を管理するために役立ちますが、必ずしも病気の状態に比例しておらず、短期間で変化する症状を反映することができません。

短期的な症状の変化を見るためには、以下に述べるTARCなどの検査が有用です。

TARC値

TARC(Thymus and activation regulated chemokine)は、湿疹が悪化すると高値を示し、湿疹が改善すると値が低くなるため、細かい炎症の変動を反映します。そのため、アトピー性皮膚炎の短期病勢を鋭敏に示すことのできるマーカーとして、重症度評価や治療効果の確認に用いられています。

【TARCの基準値】

6 か月~12 か月未満<1,367pg/ml

<1 歳~2 歳未満<998pg/ml 未満

2 歳~15 歳:<743pg/ml

成人:<450pg/ml

TARCを用いるメリットは、患者さんに対して具体的な治療目標を設定できる点にあると考えています。

たとえば、成人のTARC値基準値は450pg/mlですが、重症の方はこの値が10倍くらいになることも珍しくありません。そのような場合、「まずはこの数字を1,000pg/mlまで落とすことを目指して治療を続けましょう」と、具体的な数字の目標を設定します。その目標が達成できたら、「次は500までTARCを減らしましょう。目標に向かって一緒に頑張りましょう」と、新しい目標を設定して治療を継続します。こうすることで、患者さんは自分がどれほど重症であり、何を目指して治療をすればよいかが明確になりますし、意欲を持って治療に励んでいただくきっかけになるかもしれません。このような理由から、私は患者さんに対して個別の治療目標を設定するためのツールとしてTARCを利用しています。

アトピー性皮膚炎の治療の原則は、見た目が綺麗になってもしばらくは“治療を続けること”です。とはいえ、根気よく治療を続けることは簡単なことではないでしょう。治療のモチベーションを維持していただくためにも、シンプルで分かりやすい診療を行うように努めています。

SCCA2値について

もうひとつ、アトピー性皮膚炎の短期病勢マーカーとして“Squamous cell carcinoma antigen(SCCA)”という物質を用いた検査の有用性が検討されています。

SCCAは上皮細胞から産生されるたんぱくで、SCCA1とSCCA2の2種類があります。このうちSCCA2は、皮膚の炎症があると血液中に放出され、その値が上昇することが分かっています。この仕組みを利用して、アトピー性皮膚炎の患者さんの病気の状態を鋭敏に反映することができるというものです。基準値は年齢にかかわらず一定で、シンプルなマーカーと考えられています。私は、小児・学童期の患者さんに有用だろうと考えています。

アトピー性皮膚炎に対するSCCA2の検査は、2020年5月現在薬事承認申請中です。

治療について

アトピー性皮膚炎の治療は、“悪化因子への対策”“薬物療法”“スキンケア”の3点から行います。

悪化因子への対策

悪化因子への対策で重要なことは、対策の優先順位をつけていくことです。

私たちの身の回りにはアトピー性皮膚炎の症状を悪化させる因子が複数存在します。一般的な悪化因子としては、汗やウール繊維、ストレス、食べ物、飲酒、感染症などが挙げられていますが、その方にとって特に影響を受ける悪化因子には個人差や年齢差があります。具体的には、乳児の場合は食物アレルゲンが、乳児期以降ではダニやホコリ、ペットの毛などの環境アレルゲンが悪化因子になり得ます。定期的に病院を受診し、医師と相談しながら自分の悪化因子が何であるかを見極め、優先順位をつけてその因子への対策を行うことで症状の悪化を防ぎましょう。

たとえば、汗が悪化因子である場合は38℃~40℃のシャワーを1日複数回浴びる、刺激の少ない素材のタオルで汗を都度拭き取るなど、汗が皮膚に長時間付着しないように工夫することが大切です。

そのほか、ハウスダストが悪化因子である場合は小まめに掃除をする、抗ダニ効果のあるシーツを使う、ダニなどが集まるぬいぐるみを寝室に置かないなどの対策を行いましょう。

薬物療法

外用療法

湿疹の重症度に応じて、ステロイド外用薬やタクロリムス水和物などを用いた薬物療法を行います。

ステロイド外用薬には効き目の強さによって“ストロンゲスト”から“ウィーク”までの5段階に分類され、症状の程度や場所によってランクの異なるステロイドを使い分けます。また、ステロイド外用薬の強さや使用期間によっては全身や目などに副作用が生じることもあります。現在でもステロイドに対して怖い薬という印象をお持ちの患者さんは少なくありません。副作用が心配という方には、「定期的に肌の状態を病院でチェックすれば、小さな変化もすぐに見つけることができるので心配はありません。薬を中止してしまうと治療が遅れたり、悪化したりするかもしれませんから、きちんと受診して治療を続けてください」と説明し、ご理解いただくように努めています。

非ステロイド系の外用薬“デルゴシチニブ”について

2020年4月、デルゴシチニブという薬がアトピー性皮膚炎に対する外用治療薬として承認されました。デルゴシチニブは非ステロイド性の外用薬で、“JAK(ヤヌスキナーゼ)”という免疫反応の活性化を細胞に伝える役割を担う物質のはたらきを抑制・阻害します。デルゴシチニブを用いて免疫反応の過剰な活性化を抑えることで、アトピー性皮膚炎の症状改善効果が期待されています。今後、デルゴシチニブもアトピー性皮膚炎における治療薬のひとつとして標準的に用いられるようになれば、治療の幅がさらに広まるだろうと予測しています。

そのほかの薬物療法

そのほか、抗ヒスタミン薬やシクロスポリン、ステロイド内服薬などを用いた治療を行うことがあります。これらはアトピー性皮膚炎に伴うかゆみを抑え、“イッチ・スクラッチ・サイクル”を止めるためにも重要な治療法です。

アトピー性皮膚炎に対する薬物療法として、近年では生物学的製剤であるデュピルマブが登場しました。デュピルマブはサイトカインのIL-4/13にはたらきかけ、アトピー性皮膚炎による皮膚の炎症反応を抑えることにより、かゆみや湿疹などの症状改善をもたらします。現在は、既存治療では十分な効果が見られないアトピー性皮膚炎の患者さんに限り処方されます。

スキンケア

前述したように、アトピー性皮膚炎の患者さんの肌は皮膚のバリア機能が弱まっており、アレルゲンが侵入しやすい状態になっています。そのため、皮膚を清潔に保ち、皮膚から水分が蒸散しないように保湿を徹底することが大切です。

清潔な皮膚を保つために入浴やシャワーを小まめに行い、入浴後はしっかりと保湿剤を塗って皮膚の表面を保護しましょう。

アトピー性皮膚炎の治療は根気よく——古川 福実先生から患者さんへのメッセージ

私は、一人ひとりの患者さんに応じて短期的な目標を設定し、患者さんが主体的に治療を行えるようにすることが、何よりも重要だと思っています。なぜなら、アトピー性皮膚炎の治療において、医師が逐一厳しく命令するような治療では“続ける”ことができないからです。

たとえば重症の患者さんの中には、“自分の皮膚の状態が気になって学校(仕事)に行けない”という方もいらっしゃいます。そのような場合には、まず“外出できるように頑張る”という目標設定を立てます。また、“かきむしって皮膚からいつも血が出てしまう”という方には、“血が出るほどかかないように、薬をきちんと塗ることを頑張る”と目標設定を立てます。

こうした目標設定をする際には、先述したようにTARCの値が役立ちます。前回の検査では3,000だった数値が次の検査で2,000に下がっていて、かゆみの強さや頻度が減っていれば、患者さんはよくなっていることを明確に実感できるでしょう。TARCはアトピー性皮膚炎の患者さんと医師を相互に結ぶ、コミュニケーションのアンカーになっていると感じます。

最後に、アトピー性皮膚炎はよくなったり悪くなったりを繰り返す、治療に根気がいる病気です。目が悪い方が常にメガネを持っているように、アトピー性皮膚炎の方は常に自分の肌へのケアを行う必要があります。あなたが今使っている薬は、目が悪い方にとってのメガネのようなものだと思って、長く付き合う覚悟で治療を続けていただきたいと思います。

高槻赤十字病院 名誉院長、同顧問/皮膚・形成外科センター長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

アトピー性皮膚炎の最新治療

小さい時からアトピー性皮膚炎が全身にでてます。漢方や入院して治療したりしているのですが、なかなか治りません。 以前テレビで最新治療の事がでていました。注射で治す治療だったと思います。結構完治近く治るような事をいっていたので、 その治療を教えて下さい。また、メリットやデメリットなども教えれもらえれば幸いです。 宜しくお願いいたします。

手湿疹ですが、痒みと痛みがともなっています。

体が温かくなると痒くなり、身体が冷えたり乾燥していると痛み出します。寝ている時にかきむしっているみたいで(無意識です)一向に良くなりません。皮膚科に通って飲み薬と塗り薬ももらいましたが、使ってはいますが完全には治りません。かきむしっている所はかき餅の表面みたいにひび割れて、つゆが出てきたりしてます。

IgEについて

血液検査をしたらIgeが558ありました。基準上限値が250なのでかなり高いと思います。 自覚症状等特にありません。これが高いとなにか不具合がでるのでしょうか

慢性的な皮膚炎

子供時代からアレルギー性鼻炎持ちで、皮膚炎も併発していました。20代も、季節の変わり目には荒れてしまうなどあったのですが、30代になって以降、より皮膚が赤く爛れるような状態になってしまう機会が増えました。ステロイド剤に頼るのではなく、根本的な治療を行いたいと思い、医者を変えて、内服薬など試しているものの、まだベストアンサーにたどり着けていません。これは仕方ない状態であって、根気強く、さまざま試して見るしかないのでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「アトピー性皮膚炎」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。