聴力が低下し難聴が進行すると、必要な音が聞こえないなど生活上のさまざまな不便を感じるようになります。また、難聴があると認知症の発症リスクが高くなることも近年注目されています。どの程度聞こえにくいと感じたら補聴器の使用を検討するとよいのでしょうか。また、補聴器を選ぶ際はどのようなことに気をつければよいのでしょうか。

今回は東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学講座 教授 櫻井 結華先生に、難聴の治療や補聴器の導入について伺いました。

聴覚障害(難聴)とはどのような状態?

聞こえ方の種類や程度にはいろいろあり、音がこもって聞こえる、響いて聞こえるといったものを含めて聴覚障害と呼びます。その中でも、“聞こえにくい”という状態のことを難聴といいます。

難聴は、音が伝わる経路である聴覚伝導路のどこが障害を受けているかにより、伝音難聴、感音難聴、混合性難聴の3種類に分類されます。それぞれについて説明します。

伝音難聴

音がまず入ってくる外耳と、鼓膜の内側の空間である中耳に原因があるものを伝音難聴といいます。

外耳の形の異常には、耳の穴が閉鎖している外耳道閉鎖症や、耳の穴が狭い外耳道狭窄症があります。これらは生まれつき生じることもありますが、けがや炎症などによって後天的に生じることもあります。たとえば、サーフィンをする方などに発症しやすい外耳道外骨腫*により、外耳道の狭窄が起こる場合があります。外耳の異常には、外耳の炎症である外耳炎などもあります。

中耳の異常としては、中耳炎が挙げられます。たとえば、かぜをひいて耳が痛くなり聞こえにくくなる急性中耳炎や、何らかの理由で中耳に滲出液が貯留する滲出性中耳炎などです。また、耳小骨**のつながりが外れる耳小骨離断というけがによって聞こえにくくなる場合もあります。

*外耳道外骨腫:長期にわたる冷水刺激により骨増殖が生じて外耳道が狭くなる状態。

**耳小骨:鼓膜から内耳をつないで音を伝える3つの骨。

感音難聴

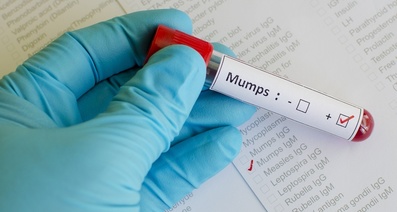

内耳、蝸牛神経、脳が何らかの原因でダメージを受けて起こるものが感音難聴です。代表的な原因にはメニエール病*や突発性難聴、加齢性難聴があり、また、脳梗塞などの中枢病変でも感音難聴をきたす場合があります。

*メニエール病:めまいや吐き気、耳鳴りや難聴などの症状が現れる内耳の病気。

混合性難聴

前述の伝音難聴と感音難聴の2つが合併したものが混合性難聴です。外耳から中耳と、内耳から脳までの両方に異常が起こります。たとえば加齢性難聴は、内耳と脳が加齢により弱ることで起こる感音難聴ですが、加齢性難聴の患者さんが中耳炎に罹患した場合には混合性難聴を発症するということになります。

受診のタイミング――聞こえにくいと感じたら相談を

聞こえにくさの程度

加齢に伴う聴力の低下は40歳代から始まりますが、聞こえにくさを自覚する方が増えるのは60歳代以降です。聞き間違いが増える、テレビの音量を上げないと聞こえない、会議の内容が聞き取れない、といった症状で自覚する方が多いでしょう。

生活への影響

聞こえにくさを感じている状態では、たとえば車や自転車の接近する音、火災報知器やガスコンロのブザー音などが聞こえず危険を察知することが難しくなったり、玄関の呼び出し音や体温計のアラーム音などが聞こえず生活に不便を感じたりすることがあります。

会話が聞き取りづらくて何度も聞き直すことをためらうようになり、人との交流を避けてしまうという方もいらっしゃるでしょう。孤立した感覚になったり、自信がなくなったりして行動範囲が狭まると、うつ病や認知症の発症リスクにもつながります。

難聴と認知症の関係

近年、難聴は認知症の発症リスクの1つとして注目されています。また、対策が可能な認知症のリスク因子の中でも、もっとも影響力が大きいのが難聴だといわれています。つまり、難聴の予防に努め、難聴に対して早期から対応することで、認知症の進行を遅らせたり、発症そのものを予防できたりする可能性があるということです。

難聴が認知症の発症リスクを高める理由は十分には解明されていませんが、難聴がある方は、音刺激による外界からの必要な情報が脳に届かなくなり、知的な能力を使う機会が減るため、脳の神経細胞などの機能が低下する可能性が考えられています。

難聴と生活習慣病の関係

加齢性難聴を悪化させる要因としては、糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった血管や神経に障害を及ぼす生活習慣病も挙げられます。こうした生活習慣病を予防することで、難聴の進行を抑えられる可能性があります。

受診の目安

聞こえにくいと思ったらまずは検査を受けることをおすすめします。大きな病院に限らずクリニックや診療所でも、耳鼻咽喉科であれば検査を受けることができます。検査のときに痛みなどはありませんので、気軽に受診してみてください。高い周波数から聴力は下がっていきますが、程度によっては自覚しにくいため、40歳を過ぎたら年齢に関係なく全ての周波数を一度確認するとよいでしょう。

難聴の治療選択肢

伝音難聴の治療

外耳炎、急性中耳炎などの急性炎症では薬の投与により改善する場合があります。慢性中耳炎により鼓膜に長期間開いている穴をふさぐには、手術の実施を検討します。

感音難聴の治療

急に発症した難聴の場合は、突発性難聴やメニエール病などの可能性があり、早期から治療を開始する必要があるため、まずは早めに病院を受診していただきたいと思います。中にはリンパ液が内耳から中耳に漏れる外リンパ瘻という病気もあり、手術が必要となる場合もあります。徐々に進行する加齢性難聴や、治療によっても改善しない難聴については、次項の方法(補聴器、人工内耳*など)を検討します。

*人工内耳:外部からの音を電気信号に変換して、内耳に挿入した電極を介して直接聴神経へ伝える装置。

補聴器や人工内耳について

難聴に対して治療を行っても聴覚が改善されない場合や、治療方法がない場合、補聴器の導入により聴覚を支援することを検討します。難聴の程度が重く、一定の基準に当てはまる場合には人工内耳を埋め込む手術を検討することもあります。

患者さん一人ひとりに合わせた選択肢を提示し、希望をお聞きして治療方針を決定することが重要だと考えています。

補聴器を導入するとよいタイミングは?

軽度な難聴以上で検討

聴力検査の結果、軽度な難聴以上であれば、補聴器の適応はあります。まずは、生活の中でどの程度の不便を感じているかを自分自身だけでなく周囲の人にも聞きながら検証してみましょう。補聴器を試聴することで、その不便さが改善するかを確かめながら、導入を検討するとよいでしょう。

補聴器のメリット

補聴器を使用することで耳に届く音が増幅され、聞こえやすくなります。デジタル補聴器は聴力検査の結果に合わせた細かな調整ができるようになっています。雑音を抑える、前方からの音をキャッチしやすくするといった機能が付いているものや、スマートフォンなどと連動し通話時に使用できる補聴器もあります。また、耳鳴りの治療に補聴器が使用されることもあります。

補聴器の安全性

補聴器は管理医療機器であり、人体に対しての安全性に配慮されています。

自分に合った補聴器を選ぶために

補聴器の選び方

補聴器は、音の伝え方により3種類あり、それぞれ、気導補聴器、骨導補聴器、軟骨伝導補聴器といいます。補聴器相談医*の診療を受けて、自分にはどの補聴器が適応となるかを相談します。

多くの場合、まずは気導補聴器を試してみます。気導補聴器は、形状により、耳穴型、耳かけ型、ポケット型の3種類があります。見た目や形、操作性、機能性などについて、実際に手に取ったり試聴したりしながら選びます。

一番重要なのは、聞こえ方です。補聴器に一番機能してほしい場面で効果を発揮するかどうか、効果を十分に発揮させるために必要な機能は何なのか、そういったことを相談しながら機種を決めます。

*補聴器相談医:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の相談医。

まずは試聴を

難聴による不便を感じているのであれば、まずは補聴器を試聴してみてください。補聴器に積極的になれない場合もあるかもしれませんが、ぜひ一度は試聴していただきたいと思います。

当院では3か月程度、まずは補聴器を使ってみていただいています。その間に何回か来院していただき、言語聴覚士が使用感のチェックや補聴器の調整を行って、患者さんをフォローする態勢を整えています。実際に使ってみて便利だと思えば購入、今はまだ必要ないと思えば保留になります。その場で装着してみるだけでも不安や心配が解消されることもあります。

気になることがあれば相談を

眼鏡は、かけるとすぐによく見えますが、補聴器は慣れるまでにある程度の期間が必要です。たとえば、外国語の勉強を始めたばかりのときはうまく聞き取れなくても、耳が慣れてくると聞き取れるようになるのと似ています。補聴器の音に慣れるまで使用を継続するよう患者さんにお伝えしています。

補聴器を耳に装着した際に、多少痛みや閉塞感などの違和感を覚えることもあるため、導入初期は時々受診し医師に相談するとよいでしょう。当院の場合は、試聴期間中に患者さんがお困りの場合は、医師や言語聴覚士、認定補聴器技能者がチームで対応しています。

購入時に補助が受けられることも

重度の難聴の場合は、身体障害(聴覚障害)の認定があると購入の補助が受けられるケースもあります。また、補聴器購入費用に関して、税金の医療費控除に該当する場合もあります。主治医に相談してみてください。

補聴器相談医に相談してみましょう

補聴器相談医とは

補聴器相談医とは、難聴の患者さんが適切な補聴器を利用できるようにサポートする役割を持つ、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の相談医のことです。資格は更新制ですので、補聴器相談医が持つべき専門的な知識は常にアップデートされています。補聴器や聴覚について詳しく聞くことができ、補聴器の購入時に必要に応じて医療費控除に関する相談もできるなど、頼りになる存在といえるでしょう。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のホームページから補聴器相談医の資格を持つ医師を調べることもできます。

東京慈恵会医科大学附属病院の取り組み

当院の補聴器外来は、加齢性難聴のほかに、乳幼児、中耳手術後、他科の合併症がある患者さんの難聴など、さまざまな難聴の患者さんの診療にあたっています。

補聴器外来はチーム医療です。言語聴覚士や認定補聴器技能者と協力しながら、チームとして治療に取り組んでいます。

補聴器の導入を検討している方へ

慣れれば継続的に使用できる場合が多い

補聴器を導入することで、家族の呼びかけにすぐ返事ができるようになったり、テレビの音量を小さく抑えられたり、会議の内容がしっかりと聞き取れるようになったりと、生活の質(QOL)の向上を実感することが期待できます。慣れるまでは少し大変なこともあるかと思いますが、そこを乗り越えれば継続的に使用できるようになっていきます。

定期的な通院が大切

当院の場合、補聴器の導入後は半年に一度か二度検査を行い、聴力に問題がなければ患者さんの通院の負担が減るように、お住まいの近くにある医療機関を紹介しています。

補聴器の使用を継続するうえでは聴力に合った調整が欠かせません。難聴が進行していないかどうかは患者さんご自身では判断が難しいため、年に一度は受診し聴力検査を受けましょう。

補聴器の使用を一度中断してしまうと、使用を再開する際は慣れるまでにまた時間がかかってしまいますので、ぜひ継続して使用してください。

補聴器のお手入れも大切

補聴器は大変精密な機械です。基本的に就寝時や入浴のとき以外はずっと装着するのですが、皮膚に密着させて使用するため、湿気には注意が必要です。付属のケースや乾燥剤、掃除ブラシなどで清潔に保ち、気になる汚れがある場合は購入店で掃除してもらいましょう。

患者さんの周囲の方へ――よりよいコミュニケーションのために

周囲の方からみて、聞き取りが悪そうな人はいませんか。その場合でも本人に自覚がない場合がありますので、聞こえに困っていないか、まずは声をかけてみてください。難聴がありそうでしたら病院の受診をすすめてください。

補聴器の装用について。補聴器を使用しても、全てが完全に聞こえるようになるわけではありません。難聴自体が治ったのではないので、引き続き、コミュニケーションの方法を工夫することが大切です。簡単にできることとしては、難聴がある方、補聴器を装用している方との会話では、聞き取りやすいように話しかけることを心がけていただきたいと思います。正面からはっきりと話す、大事な話や細かい話は騒音の少ないところでする、耳元で怒鳴らない、メモ書きやジェスチャーなど視覚の併用を活用するなど、聞き取りやすくなるポイントを意識して会話することを心がけてみてください。こうした工夫により、お互いがよりスムーズなコミュニケーションを図れるようになると思います。

読者の皆さんへのメッセージ

難聴の症状は周りの方に気付かれにくいため、一人で抱え込み孤独を感じていることもあると思います。聞こえ方で悩んでいるならまずは病院を受診し、心配ないレベルなのか、治療や補聴器が必要なレベルなのかを調べましょう。治療が可能な難聴もあり、また、加齢性難聴のように治療ができなくても補聴器で支援できる場合があります。補聴器を使えば100%聞こえるようになるわけではありませんが、使い慣れれば、現状よりもよく聞こえることも期待できますので、ぜひトライしていただきたいです。

櫻井 結華 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

風邪か熱中症かわかりません。

土曜日(12日)に寝るまでは何ともなかったのですが、エアコンの設定温度を冷房24℃にして寝ました。 日曜日の朝に起きた瞬間に強烈な吐き気を催し、トイレで吐きました。そこから身体全体(特に両足)の倦怠感が起き、熱も37.8℃ありました。咳、鼻づまりはありませんでした。 今はエアコンの温度を見直して、熱冷ましを飲んだら36.6〜36.8℃の体温です。 寒気、味覚や嗅覚障害などはありません。 若干の倦怠感と食欲不振、咳はほとんどありませんが僅かな喉の違和感があります。 近隣の病院は盆休みのままで外出する体力は回復しておらず、今は風邪薬を服用すべきでしょうか?

コロナ嗅覚障害

コロナに罹り、4日目くらいから匂いをほとんど感じなくなりました。鼻詰まりなどはありません。 左は近くで嗅ぐと匂うのですが右は全く何の匂いもしません。 このように片方だけの嗅覚がなくなる事はあまりない事なのでしょうか?考えられる原因はありますか?

十数年前から嗅覚障害

十数年前から臭いがほとんどわからなくなりました。永年アレルギー性鼻炎(スギ花粉、ハウスダスト)を患っており、それに加齢が加わって発症したものと思い諦めておりました。 生活に大きな支障はございませんが、やはりQOLは落ちています。 診断・治療法、改善の可能性について、ご教示いただきたく、お願いします。

胃痛と熱発が続く

4,5日ほど前から胃痛があり(1ヶ月ほど前から1~2週間、胃痛がある期間を繰り返していました)、内科を受診しました。その時の熱は36.8℃で、胃炎や食道炎の可能性はあるが、胃薬を処方され様子を見ることになりました。下痢などはありませんでした。 同日夕方、38℃近くの熱発、夜には38.5℃程度まで上がり、翌日の朝~昼過ぎまでは36.9℃程度でした。 胃痛が治まらず夜間は熱が出るため、朝病院を受診し、お腹が少しゴロゴロいっているのと喉が少し赤いと言われ、抗生物質と胃薬、整腸剤などを処方してもらいました。食欲はあまりなく、ゼリーとうどんを少し食べたくらいです。一応PCR検査を受けることになり、検体を提出しました。 その日の夜も38.5℃程度の熱が出て、翌日の朝も38℃前後の熱が出ています。頭痛と胃痛はあっても、嘔吐や喉の痛みや咳、呼吸苦などはありません。味覚・嗅覚も正常です。 新型コロナウイルスに感染している可能性は高いのでしょうか?もしそうでなければ、どのような病気が考えられるのでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「聴覚障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします