「虚血性心疾患」という病名を、みなさんはご存知でしょうか。また、それがどのような病気か具体的にご存知でしょうか。2014年の人口動態統計で、我が国の死因第2位は心疾患でした。実は、このうち代表的なものが虚血性心疾患なのです。

この虚血性心疾患とはどのような病気なのか、その症状や検査方法・治療方法について、公益財団法人 日本心臓財団の監修のもとご紹介します。この記事ではまず、病気についての概要とその症状・予防法について紹介します。

虚血性心疾患とは?

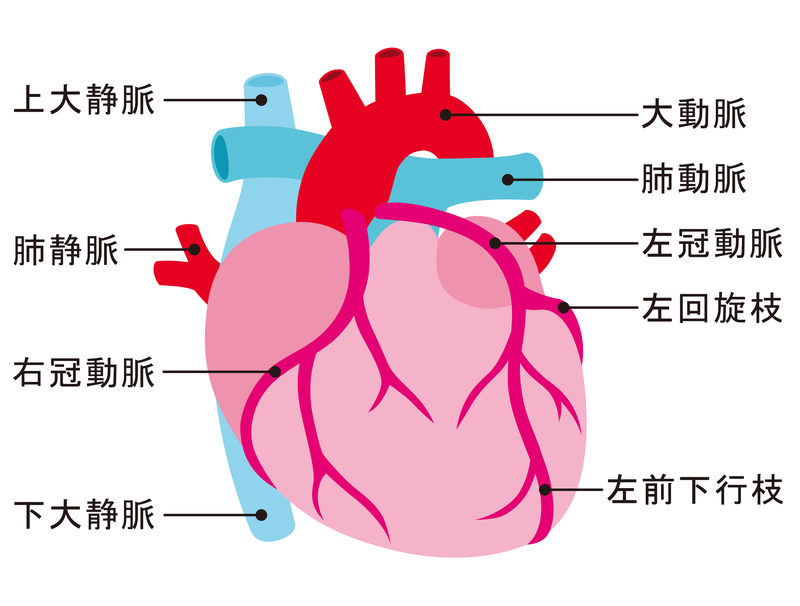

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。その収縮・拡張の数は1日あたり約10万回にのぼり、休むことなく続けているのです。とても多くのエネルギーを消費するので、心臓はポンプでありながら、自身も多くの血液を必要としています。ポンプとして活躍する心臓の筋肉(心筋)に、酸素や栄養を含む血液を送り込んでいるのが、心臓のまわりを通っている冠動脈という血管です。

動脈硬化(プラークと呼ばれる脂肪などの固まりができたり、それがさらに硬化する)が起こることで、この冠動脈が狭くなったり閉塞し発症するのが虚血性心疾患です。労作性/安定狭心症と急性冠症候群に大きく分けられます。

虚血性心疾患の一種類、労作性狭心症とは?「階段を登ると、胸が痛くなる」

動脈硬化などが原因で冠動脈が狭くなると、特に心臓に負担がかかったとき、たとえば早歩きをしたときや階段を登ったときなどに、心筋に送り込まれる血液が不足して胸が痛くなります。これが狭心症です。これは安定狭心症と呼ばれることもあります(プラークが固く破れにくいため、すぐさま急性冠症候群に進行するわけではありません)。

最も危険な虚血性心疾患、急性冠症候群とは? 心筋梗塞を含めた概念

いっぽう、虚血性心疾患のうち急性冠症候群は非常に危険です。名前に「急性」とつくとおり非常に重篤な状態で、みなさんもご存知と思われる「心筋梗塞」がこの代表です。

もともとは、動脈硬化が起きた冠動脈においてさらに動脈硬化が進んだり、何かの原因で血管内のプラークと呼ばれる脂肪などの固まりが破れて血栓ができ、冠動脈が完全に閉塞することで発症します。心筋に血液が届かなくなった状態が続くと、その部分が壊死してしまいます。壊死の部分が大きくなると心臓の収縮・拡張ができなくなるため、命にかかわる危険な状態となり、緊急の治療が必要なのです。

また、心筋梗塞には至っていなくとも、心筋梗塞に移行しやすいとされる「不安定狭心症」と呼ばれる病態は、最近では急性冠症候群に含まれます。胸痛などの症状が新しく出現したものであったり、安静時にも症状がでたり症状が以前より悪くなっていることが、不安定狭心症を疑う根拠となります。

また、突然死の半分は心臓発作が原因と言われているため、心肺停止もこの概念に組み込んで考えるケースもあります。

特殊な狭心症

狭心症のなかには、動脈硬化があまりなくとも起こるような狭心症もあります。代表的なものが「冠攣縮性狭心症」で、冠動脈が痙攣性に収縮を起こして縮んでしまうことで起こります。日本人に多く、安静時に症状がでることも特徴です。また子どもの病気である川崎病の後遺症や、大動脈弁膜症が原因になる狭心症もあります。

また、心臓の表面を走っている冠動脈の狭窄や収縮を原因とするのではなく、心筋の中を走る細い血管の異常で起こる「微小血管狭心症」という病態もあります。

狭心症の症状とは?

以下では、狭心症の症状について例をあげてご説明します。

「急ぎ足で歩いたり階段を登ると、胸が締め付けられる感じがする。」

このようなケースは、労作性狭心症では典型的な症状と言えます。胸痛と一言で表現されることも多いですが、絞扼感(締めつけられる感じ)を訴える方も多くいます。他には圧迫感、胸を押される感じなどです。しかし「息を吸うと痛い」「体勢を変えると痛い」などという場合は、この労作性狭心症とは考えにくい症状であるといえます。なお、胸の真ん中や左側の痛みに限らず、肩が痛くなる・喉の違和感・胃の不快感として感じることもあります。

「半年前から、坂道を登ると息切れと胸の圧迫感を感じる。立ち止まり安静にすると、速やかによくなる」

このようなケースは、半年前からの圧迫感の回数や、程度が変わりないことが労作性(安定)狭心症であることを示唆します。これが「今日初めて」であったり、徐々に悪くなるようであったら不安定狭心症かもしれません。救急外来の受診が必要です。

また、安静を保つことで速やかに症状が消失することも、労作性狭心症を示唆します。症状の持続時間は数十秒から数分です。もっと短く瞬間的な場合は場合は心配ないといってよいでしょう。症状が持続する際に考えられることはふたつあります。「急性冠症候群(不安定狭心症・心筋梗塞)となってしまった」または「心臓に由来する症状ではない」です。軽い症状であれば心臓が原因ではないかもしれません。

「寝ているとき、朝方に胸が締め付けられるような鈍痛がして、起きてしまうことが続いている。5分程度続き、吐き気が伴うこともある」

安静時に症状が出た場合にもっとも怖いのは、急性冠症候群です。自然軽快しても「不安定狭心症」の可能性があります。しかし健康診断で生活習慣病を指摘されたことがないなど、虚血性心疾患のリスクが低い人の場合冠攣縮性狭心症がまず疑われます。こちらは喫煙者に多いとされています。

狭心症の症状は胃の不快感として現れることもある、と前述しましたが、吐き気や嘔吐の原因となることもあります。

心筋梗塞の症状とは?

ここでは心筋梗塞の症状について、例をあげて説明させていただきます。

「突然胸が苦しくなって、息が苦しい」「冷や汗がでるくらいの胸の苦しさが、15分続いている」「糖尿病で薬を飲んでいる。急に吐き気がし、だるい」

突然の冷や汗をともなう胸痛、これは典型的な症状といえます。心不全を合併することもあり、その場合など特に呼吸が苦しくなることもあります。速やかに救急車を呼びましょう。症状は狭心症のように数分で自然に改善するということはなく、また狭心症薬のニトロを使用してみても改善しないものです。

また、特に糖尿病の患者さんなどでは痛みの症状がでにくいことがあります。胃の不快感、吐き気・嘔吐、倦怠感が続くのが心筋梗塞が原因であることがあります。

「目の前の人が急に倒れて呼吸をしていない」

街中での急な心肺停止の場合、その半数は心臓発作が原因であると言われています。すみやかに救急車をよび、救急隊到着前に心臓マッサージを行い、自動体外式除細動器(AED)を使用しましょう。心筋梗塞が原因の不整脈のために心肺停止となっているケースでは、自己心拍が再開する可能性があります。

虚血性心疾患を予防するためにはどうしたらよい?

これらの疾患は、高血圧や高脂血症による動脈硬化から進展することが多いため、生活習慣病の一つとされており、生活習慣の改善による予防が重要視されています。

動脈硬化に関連する因子

では狭心症や心筋梗塞の原因となる動脈硬化の因子としては、どのようなものが具体的に挙げられるのでしょうか。動脈硬化には、以下に述べるような危険因子(リスクファクター)が関係します。重要なことは、それらの中には努力や治療によって克服することができるものがあるということです。

男性である、家族歴、閉経後である、加齢など克服できない因子も確かに存在しますが、多くの因子は克服できるものです。動脈硬化に強い関係をもつ危険因子(リスクファクター)の中でも、自分の意思で改善が可能なものとしては以下のものが挙げられます。

- 高コレステロール血症(LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、中性脂肪の血中レベルが高い)

- HDL(いわゆる善玉コレステロール)血中レベルが低い

- 高血圧

- 糖尿病

また、生活習慣に関係のある因子としては以下が挙げられます。

- 喫煙

- 運動不足

- 肥満

重要なことは、努力や治療によって克服することができるものがある、ということです。克服できないものがある人の場合には、とくにこうした因子の克服が発症の危険性を下げるために大事です。

〈公益財団法人 日本心臓財団 監修記事〉

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

気管支の閉塞感

本日の午前中から気管支の辺りが狭まっている様な感じ、苦しい感じがする。呼吸はできる。 咳は出ない。熱もない。 我慢できないほどではないが、呼吸をする度に違和感があるので気になる。 どういった事が考えられるのか。

突然の息苦しさ

私の母なのですが、今朝方、突然息苦しくなり 息を吸うのが辛く肩で呼吸をするような感じになりました。 起き上がるのも辛かった様で、しばらく横になっていたらおさまったそうです。 その後は落ち着いています。 かかりつけの病院に行って心電図をとりましたが、少し不正脈があるとのことでした。 後日、24時間心電図をつける検査をすることになりました。 本人は祖母が心筋梗塞で亡くなっているので、 不安になっています。 何か悪い病気でしょうか? よろしくお願いします。

食事後胸の辺りが詰まる感じがした

本日夕食を取って立ち上がった後で、左胸の辺りが詰まる感じがしました。すぐによくなりましたが、普段から錠剤タイプの薬を服用した際に、喉仏の下の辺りに詰まる時があります。甲状腺の疾患があるので、それも関係しているのかなとも思っていましたが…。 今回の現象が何だったのか気になり心配です。心臓が悪いのか、胃や食道とかが悪いのか…。何が考えられるでしょうか?

虚血性心疾患の症状

ここ1ヶ月頻繁に、就寝頃その他発症時間不明なんですが 心臓の痛み(焼けるような痛み)たまに締め付けられた感覚になる 呼吸が苦しい 階段すら辛い。症状と同時に意識遠のく頭痛が起きる 症状で不眠症っぽい このような症状が多々出ており 病院行くのも不安で心疾患の恐れあるのか知りたいです また少しでも改善方法等あれば教えてください

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「虚血性心疾患」を登録すると、新着の情報をお知らせします