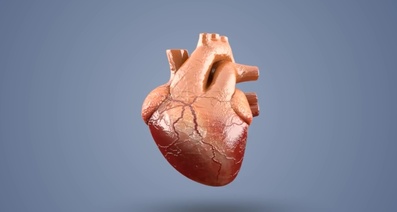

肥満や高脂肪食化などが危険因子となる心疾患は、現在がんに次いで日本人の死亡原因第2位となっています。中でも死亡数の多い心筋梗塞や心不全、不整脈などの危険な心疾患を早期に治療するためには、適切な検査による正確な診断が不可欠です。

本記事では、これら疾患の確定診断と治療選択のために行われる「心臓カテーテル検査」とはどのような検査なのか、順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学・教授の代田浩之先生にお伺いしました。

増加、若年化する虚血性心疾患とは-心筋梗塞や狭心症が今増えている

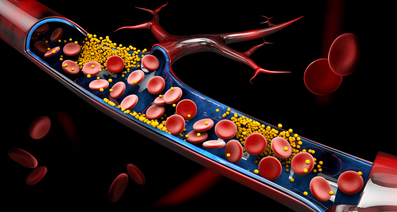

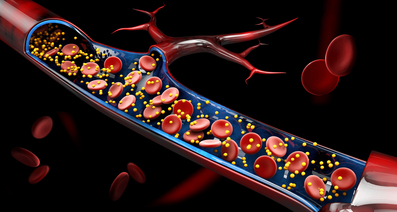

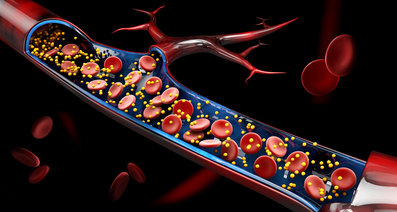

生活習慣病が増加したことにより、動脈硬化性の疾患は年々増加傾向を辿っています。また、この傾向は若年層にもみられ、40代や50代で心筋梗塞や狭心症を発症するケースも珍しくなくなりました。

動脈硬化性の代表的疾患には、上述した心筋梗塞や狭心症のほか、虚血性心不全や虚血に基づく致死性不整脈(心臓突然死)があり、これらを総称して「虚血性心疾患」と呼びます。

虚血性心疾患とは、心筋(心臓の筋肉)に血液を送っている「冠動脈」に動脈硬化が起こり、血管が狭くなったり(狭窄といいます)閉塞してしまい、心臓へと必要な血液が届かなくなることで起こるものです。

たとえば心筋梗塞とは、栄養や酸素の供給が停止し、心筋が壊死することで起こります。

虚血性心疾患は死亡率も低くはなく、早期発見と早期治療が求められます。これら疾患の確定診断のために行う検査が、本記事で取り上げる「心臓カテーテル検査」です。

心臓カテーテル検査とはどのような検査? 写真でみる目的に応じた検査器具

心臓カテーテル検査にはいくつかの種類と目的があります。

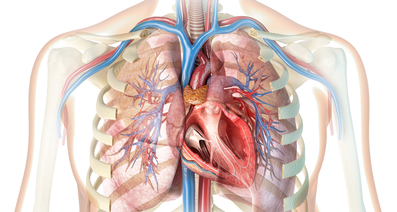

たとえば、血管内に小さなプラスチック製のチューブ(カテーテル)を挿入して各心室や心房の圧を測定する検査、造影剤を注入して心臓の構造を確認する検査、あるいは血管を造影することで狭窄や閉塞(血管が細くなっている部分や詰まっている部分)の有無や形態を確認する検査などがあります。

このほか、チューブではなく電極を挿入し、電気的な興奮(反応)をみたり電気刺激を加える「電気生理学的検査」も心臓カテーテル検査のひとつであり、不整脈の診断などに有用です。

また、心筋炎が疑われる場合には、「つまみ」がついたカテーテルを病変がある部分まで挿入し、心筋組織を採取して病理検査に出す「心筋生検」を行うこともあります。

心臓カテーテル検査のリスクや合併症

心臓カテーテル検査の中でも、現在最も多く行われているものは、(1)冠動脈の入り口までカテーテルを挿入し造影剤を注入してレントゲンで冠動脈を撮影する「冠動脈造影」と、(2)挿入したカテーテルを左心室まで進め、心室の収縮・拡張を観察する「左心室造影」です。

このように重要な部位で行う検査ですから、心臓カテーテル検査にはリスクも伴います。

危険な合併症とは? 発生頻度は「歩いていて交通事故に遭う」程度

心臓カテーテル検査において起こり得るリスクの中でも最も重篤なものは脳梗塞であり、続いて心筋梗塞が挙げられます。不整脈や造影剤注入によるアナフィラキシーショック、造影剤による腎機能の悪化などの合併症が誘発されることもあります。

ただし、重篤な合併症は非常に特殊なケースであり、私は患者さんに「町を歩いていて、交通事故に遭う確率と同程度に低い」とご説明しています。

また、「死亡」も、極めて稀ではありますが、可能性としてはゼロではありません。たとえば、患者さんに重篤な持病があり、検査中に状態が悪くなるケースなども考えられます。

このような特殊な場合を含めても、心臓カテーテル検査による死亡率は0.01~0.02%です。

検査は必要性と危険性を天秤にかけて考える

とはいえ、検査とは心臓カテーテル検査に限らず、常に必要性とリスクを天秤にかけて実施するかどうかを決めるものです。

心臓カテーテル検査をせねば確実に診断できない虚血性心疾患などを発症している疑いがあるときは、検査のリスクよりも必要性のほうが遥かに上回ります。

このような場合は、検査を受けていただくことが妥当であると判断し、患者さんにも十分にご説明します。

心臓カテーテル検査を受ける場合、入院は必要?-順天堂医院のケース

順天堂大学循環器内科の場合、原則として2泊3日入院していただき、検査を行います。具体的には、以下のような日程で説明・検査を行います。

1日目:採血、心電図などの術前検査と、事前説明を受けていただく。:心臓カテーテル検査では、患者さんへの丁寧な事前説明も必要不可欠です。

2日目:心臓カテーテル検査を行う。:検査時間は30分から1時間程度ですが、その後ベッドで安静にしていただきます。

3日目:術後の傷の状態や腎機能をみて、安全を確認した後に帰宅していただく。

通常は、検査翌日の朝までは入院していただき、午前中にはお帰りいただけます。これは最もスタンダードな例であり、非常にお忙しい患者さんの場合は1泊2日で行うこともあります。

日帰りでの心臓カテーテル検査は、患者さんの身体にかかる負担や疲労、安全性などを鑑み、当院では行っていません。

心臓カテーテル検査でわかる主な病気とは

先天性の心臓病/心臓弁膜症/狭心症/心筋梗塞/心筋症/心不全/不整脈

なお、大動脈の疾患に関しては、心臓カテーテル検査を行う場合と行わない場合があります。たとえば、腹部大動脈瘤や胸部の大動脈瘤があり、治療前にそのリスクの程度を調べなければならない場合には心臓カテーテル検査を実施します。

また、現在はCT検査が非常に進歩し精度が上がったため、冠動脈の異常であっても、心臓カテーテル検査を行わずに診断ができる場合もあります。

心臓カテーテル検査の適応

前述の心不全や弁膜症、心筋症、そして心筋梗塞などの「虚血性心疾患が疑われる場合」が、心臓カテーテル検査の中でも最も多い適応となります。虚血性心疾患が疑われる場合は、この検査によって正確な診断ができるだけでなく、適切な治療選択も行うことができます。

次項では不整脈を例に挙げて、心臓カテーテル検査による治療選択の方法を解説します。

すべての検査が診断だけでなく治療方針の決定にも繋がる-不整脈を例に挙げて

先に、電極のついたカテーテルを挿入する「電気生理学的検査」について触れました。不整脈の診断には、この電気生理学的検査が大変有用です。

不整脈には大きく分けて、1分間の脈拍が60回未満になる「徐脈性不整脈」と、脈が速くなる「頻脈性不整脈」の2つがあります。

電気生理学的検査では徐脈性不整脈と頻脈性不整脈だけでなく、より詳しい不整脈の診断と重症度を確認し、さらにどのような医療器具、薬剤を使用して治療を行うかを決定するためにも役立ちます。具体的には、以下のことについて調べることが可能です。

- ペースメーカーの適応をみる。:ペースメーカーは、徐脈性不整脈に対し用いられます。

- 頻脈性不整脈と診断した場合、頻脈性の不整脈を誘発して薬の効能をみる。

このように、心臓カテーテル検査はすべて、診断だけでなく適切な治療方針を決めるためにも有用なのです。

CT検査の進歩により変わる心臓カテーテル検査の立ち位置

虚血性心疾患の疑いが少ない、あるいは、可能性が低いという患者さんで念のために冠動脈を診ておきたいという場合、冠動脈CT検査を行うだけで済む場合がほとんどです。

医療機器や技術が進歩し、画像診断の精度が上がったことにより、かつてはCT検査では診断することができなかった病気であっても、現在ではわかるようになったものが増えました。

たとえば、「胸が痛い」と訴える患者さんが来院されたとき、診察の上で「狭心症である可能性は低い」と判断した場合で、でも若干気になる、あるいは完全には否定できないという場合はCT検査を行います。CT検査により狭心症ではないとわかれば、もう心臓カテーテル検査を行う必要性はないというわけです。これが先に述べた、検査のリスクと必要性を天秤にかけるということにも繋がります。

逆に、明らかに虚血性心疾患である、疑いが強いという場合は、CT検査を行わず、初めから心臓カテーテル検査を行います。

心臓カテーテル検査にかかるおおよその費用は?

心臓カテーテル検査を受けていただく際の費用は、入院泊数や施設など、様々な要素によって前後します。

当院では、2泊3日の入院とした場合、おおよそ6万円~10万円前後(3割負担)の費用がかかります。(※自己負担額が1割負担の場合と3割負担の場合で差があります。)

心臓カテーテル検査にかかるコストについては、ご自身が検査を受けられる施設に問い合わせてみるのもよいでしょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

低血糖について

これまで何度か低血糖と言われ、体が低血糖に慣れて症状に気付きにくくなっていると言われています。 ですが糖尿病やなにか疾患が見つかった訳ではないのですが、過去に自分ではよく分からない不調で病院(緊急)に行くとかなりの低血糖でした。その際に、近くの病院で血糖測定器を処方してもらっても良いかもしれない、と言われました。 それから症状はなかったのですが、最近、糖分を摂ったあとしばらくして吐き気が出たり冷や汗がでたりしています。 糖尿病など疾患はないのですが、過去に処方してもらったほうがいいかもしれない、ということを伝えて処方してもらうことはできるのでしょうか。 また、内科でも良いのでしょうか? よろしくお願いします。

おへその中や周りのチクチクした痛みやつっぱり感

1週間くらい前からおへその中やおへそのすぐ外側にチクチクした痛みや突っ張り感が出るようになりました。 寝返りをした時や朝起きた時に伸びをした時、動き始める時に感じることが多いです。 同じ頃から下痢や軟便になり今は便秘3日目です。おへそのすぐ上あたりに何かが詰まってるような苦しさがあり食後にひどくなります。食後苦しくて吐きたいという気持ちになります。 元々、機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群があるため、胃腸が張ったり苦しくなったり、下痢や腹痛はよくあるのでその影響かと思っていたのですが、いつもは胃のあたり全体、下腹部全体に症状が出ておへそ周りピンポイントでというのはあまりなかったので気になっています。便秘もたまにはあるけどいつもは快便な方だと思います。 3ヶ月前に虫垂炎になり腹腔鏡手術を受けています。その時退院してから1ヶ月以上、おへそ周りだけ筋肉痛のような痛みやつっぱり感があり、今の症状と似ていて場所も同じです。私の体感は手術後いつの間にか消えていた症状が、何かのきっかけでまた出始めたという感覚です。 手術後3ヶ月以上経つので今頃傷がどうこうというのはないかと思うのですが、他の2箇所の傷はしっかり残っているのでたぶんおへその傷も残ってると思います。見た感じおへその窪みが深くなって縦に細くなったような気がします。 腹腔鏡手術でも癒着はするし腸閉塞になることもあると聞いているので、その不安もあります。 虫垂炎発症前2ヶ月くらい、ひどい便秘が続き手術後に快便に戻ったという経緯もあり、便秘とお腹周りの変化に敏感になっています。 おへそ周りのチクチクやつっぱり感で考えられることって何かあるでしょうか? 仮に癒着してたとして何か症状を自覚できるものなのでしょうか? 機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群の影響というのもあるでしょうか? また、どのくらい症状が続いたりどんな症状が出たら受診した方がいいとか、受診するなら何科に行けばいいのかも教えて頂きたいです。

腰痛と更年期

何度か相談させてもらい回答に大変感謝しております。 何年も長引く腰痛、背中下のこわばり、手のひらの真ん中の痛み、時々襲ってくる膝の激痛があります。 その中でも腰痛はかなり酷くて、骨の痛みというより,血の気が引くような変な痛みで、歩行も10分程度がやっとで、歩行してると血流も滞っている感じがします。そのせいなのか,左手の静脈怒張も酷くて痛みも出てきます。 何か椎間板症やヘルニア以外に考えられる疾患ってありますか? リリカ,ディロキシチン、タリージェの服用してますが効果が感じられません。 日常生活が難渋してて辛いです。 内科や整形外科以外ならどの科を受診したらよいのでしょうか? また,婦人科では一年程生理を止めるレルミナ,ジエノゲストを処方されて服用中です。逆にエストロゲンテープなど併用は可能ですか?更年期も重なってきてるようで心配です。

様々な症状の関連性について

5/12帯状疱疹(皮膚科受診)→5/14首の痛みと顔の痺れ(整形外科受診)→5/23風邪(耳鼻科受診)→5/28副鼻腔炎(耳鼻科受診)→5/29膣カンジダ症(婦人科受診)→8/19喘息(内科受診) 立て続けに様々な症状が出ています。 毎日ではないですが、手指や足指の関節が痛むことがあり気になっています。 8/19の血液検査ではCRPは0.5でした。 白血球や貧血などその他は特に問題ありませんでした。 ただの免疫力低下なのかそれとも自己免疫疾患の可能性もあるのでしょうか。 来週、内科の再診があるので5月からの症状の相談もしようと思っているのですが、様々な症状は関連性があるのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「心疾患」を登録すると、新着の情報をお知らせします