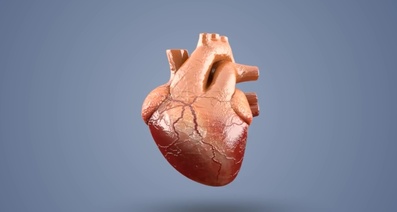

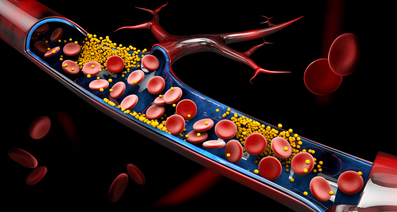

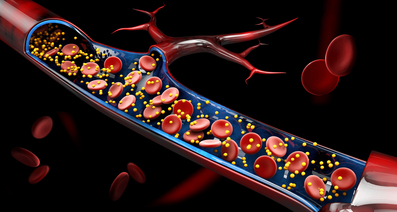

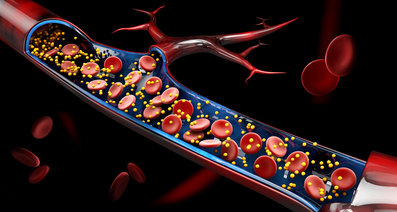

心臓の筋肉に血液を供給する冠動脈。この冠動脈が狭くなることで、狭心症や心筋梗塞など、様々な心疾患が引き起こされるリスクがあります。

冠動脈疾患に対する治療には、開胸手術のほかに、足の付け根などからカテーテルを挿入するインターベンション治療があります。現在では一般的になった冠動脈カテーテルインターベンション治療の歴史と、救命率などの効果、治療時間と入院期間について、国際医療福祉大学医学部循環器内科学主任教授の河村明夫先生にご解説いただきました。

冠動脈カテーテル治療などの「心血管インターベンション治療」とは?

開胸することなく心臓や心血管の病気を治す低侵襲治療

かつて、心臓領域におけるカテーテルを用いた治療といえば、狭窄や閉塞を起こした冠動脈を拡張するといった治療しか存在しませんでした。その後時代は進み、心臓や心血管にアプローチする様々な治療を、開胸することなく、カテーテルを用いて行なうことができるようになりました。たとえば、心臓の弁に障害が起こる弁膜症や、生まれつき心臓の構造に何らかの問題がある先天性心疾患も、カテーテルと最新の器具を活用することで治療することができます。

このように、血管を通じて行える心疾患の治療を、「心血管インターベンション治療」と総称します。

心血管インターベンション治療は、いずれも胸を開く必要がないため、患者さんにとって負担も少なく回復も早い「低侵襲治療」ということができます。

まずは、心血管インターベンション治療のなかでも最も認知度の高い治療のひとつとして挙げられる、冠動脈疾患のインターベンション治療について解説します。

冠動脈疾患に対するカテーテルインターベンション治療は2種類に分類される

冠動脈疾患の基本となる治療は薬剤療法であり、はじめからインターベンション治療を考えることは、まずありません。ただし、緊急時の治療選択は、この限りではありません。

冠動脈に対するインターベンション治療は、緊急治療と待機治療(予定して行なう治療)の2種類に大別されます。

緊急治療とは、急性心筋梗塞を起こして血管が詰まった直後など、放置していては生命を左右しかねない場合に行なう治療です。インターベンション治療は手術ではありませんが、緊急手術のようなものとイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。

救命率が向上すると証明されている緊急カテーテルインターベンション治療

このようなケースでは、薬物療法と同時にただちにインターベンション治療を行います。

緊急的なインターベンション治療の効果は、既に確立されています。上述した急性心筋梗塞の場合、無治療の死亡率が30~50 %であるのに対し、インターベンション治療を行なうと死亡率は約5%にまで減少すること、すなわち救命率が上がることがわかっています。

待機的なカテーテルインターベンション治療は症状緩和に有効

待機的なインターベンション治療とは、労作性狭心症などに対し、必要なタイミングを待って行なう治療のことを指します。労作性狭心症とは、歩行時や階段をのぼるときなどに、胸が締め付けられる症状が度々起こる疾患です。

このように、生命をすぐには左右しない心疾患をお持ちの場合は、まず薬物療法を行い、薬では期待する効果を得られないときに、インターベンション治療へと移行します。

待機的なインターベンション治療の救命率は、薬物療法を行った場合とほとんど差はありません。ただし、症状の緩和という点では、インターベンション治療のほうが高い効果を示します。

カテーテルインターベンション治療とバイパス手術の選択

薬物療法では効果が得られない冠動脈疾患に対する待機治療には、開胸しないインターベンション治療のほか、胸を開いて行なう冠動脈バイパス手術(CABG)もあります。冠動脈バイパス手術とは、閉塞や狭窄を起こしている冠動脈に健康な血管をつなぎ、新たな血液の通り道を作る手術です。

どちらの治療を選択するかは、患者さんの体力や、冠動脈のどの部位が何か所、どの程度狭窄(あるいは閉塞)しているかを総合的にみて考えます。

たとえば、患者さんに体力があり、治療が必要な箇所が複数ある場合は、バイパス手術を選ぶことが多くなります。一方、治療が必要な箇所は1~2か所と少なく、患者さんに開胸手術に耐えうるほどの体力がないと判断される場合にはカテーテル治療を選びます。

※実際には更に精密に患者さん個々人の状態や意思、病気の状態をみたうえで判断します。

冠動脈に対するカテーテルインターベンション治療の進歩-薬剤溶出性ステントの登場

バルーン血管形成術には再狭窄のリスクがあった

冠動脈に対するインターベンション治療の進歩には、40年以上の長い歴史があります。先端に風船のついたバルーンカテーテルを用いる「バルーン血管形成術」は、1970代頃から行われていました。バルーン血管形成術とは、足などから挿れたバルーンカテーテルを、冠動脈の狭窄部位に届け、風船を膨らませていくことで血管を拡げる治療です。これにより、胸を開くことなく、冠動脈の複数の狭窄(閉塞)部位の血流を回復させることができます。しかし、バルーン血管形成術には、30%ほどの割合で再度血管が狭くなる「再狭窄」が起こるというリスクがありました。

再狭窄を予防するステント留置術の誕生

そこで1980年代には、筒状のステントを血管内に留置する治療法が用いられるようになりました。血管内に留め置くことのできる小さなステントは金属でできているため、バルーンカテーテルを抜いた後も血管を支持し続けることができます。

この「ステント留置術」の普及により、再狭窄は20%ほどにまで減りました。

ところが、ステント留置術後しばらくすると、網目状のステントの内側に膜が張り、盛り上がってステント内部を塞ぐという問題も起こることが明らかになりました。新生内膜が生じる理由は、ステントという異物を留置することで生体反応が起こるからです。

ステントに薬剤を塗布することで再狭窄を約10%に抑制

新生内膜による再狭窄を防ぐため、2000年代になり、ステントに薬剤を塗った「薬剤溶出性ステント」が本格的に使用され始めました。

薬剤溶出性ステントの使用により、冠動脈インターベンション治療後の再狭窄は約10%にまで減少しました。

薬剤溶出性ステントのリスクと克服

ステントに塗布する薬剤とは、主に免疫抑制剤や抗がん剤などを指します。とはいえ、これらにより、いわゆる抗がん剤治療の副作用のような、大きな問題が起こることはありません。ただし、薬剤溶出性ステントの加工過程で使用する生体高分子には、若干のリスクがあります。

金属製のステントに上述した薬剤を直接塗ったとしても、双方の性質上すぐに剥がれてしまいます。これを防ぐため、ステントをポリマーと呼ばれる生体高分子でコーティングし、薬剤を染み込ませるという方法がとられています。

しかしながら、このポリマーが患者さんの体と親和性を示さなかった場合、アレルギー反応により血管の壁には慢性的な炎症が起こってしまいます。

近年になり、より刺激の少ないポリマーが開発され、炎症のリスクは大幅に低下しました。最大のリスクを克服した現在では、約9割のステント留置術で薬剤溶出性ステントが使用されています。

抗血小板薬を内服する期間が長くなるというデメリットも

ただし、薬剤溶出性ステントを用いた場合、通常のステントを使用したときに比べ、ステント内に血栓が付着するリスクは高まると考えられています。そのため、治療後には、血液をサラサラにする抗血小板剤を、従来よりも長く内服していただかねばなりません。重篤な副作用はありませんが、長期の薬の服用が、薬剤溶出性ステントを用いた冠動脈インターベンション治療の課題点といえます。

冠動脈カテーテルインターベンション治療にかかる時間と入院期間

冠動脈に対するインターベンション治療は、オペ室ではなく血管造影撮影室(心臓カテーテル室)で行います。治療は特殊なケースを除くと1時間程度で終わります。治療後は翌日から食事を開始し、3日程度で退院となります。

治療時間や入院期間からも、胸を開かないインターベンション治療の侵襲の低さが、おわかりいただけるかと思います。

次の記事2『心房中隔欠損症などに対する最新のカテーテルインターベンション治療』では、冠動脈インターベンション治療と共に自身が専門としている、先天性心疾患と卵円孔開存のインターベンション治療について解説します。

国際医療福祉大学 医学部 循環器内科学主任教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が40件あります

心臓の動悸

昨年11月に狭心症でカテーテル手術を行いステントを一本入れました。術後の経過は問題なく運動すると必ずといっていいほど胸の痛みも安全に収まりほっとしておりました。しかしごく最近になって夜が多いのですが動悸を覚えることがおおくなり、またみぞおちの少し下の心臓側あたりが違和感(なにか詰まっているような感じ)を覚えます。決して我慢できないとか辛いものではないのですが心配です。最近は多くはありませんがたまにお酒もいただきますがその辺が問題なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

脱力感と動悸

狭心症の診断は3月の末にされて、それから毎日お薬を飲んでますが、7月の初めに喉の違和感で耳鼻科に通院し漢方薬を処方されましたが未だに症状は良くならず 今日は夕方に動悸と身体の脱力感があり 倒れるかと思いました。今は、胸焼けがして不快感です。しっかり薬も飲んでいるのに全然体調が良くならず毎日不安で気持ちも沈んでしまいます。心療内科等に受診して方がいいでしょうか?

喉の違和感

今 狭心症で服薬治療中なのですが、1週間位前から喉が詰まる様な違和感が出て困っています。胸焼けが酷かったので20日の日にお薬を処方してもらい24日の日にも狭心症のお薬が1つ追加で出されました。寝つきも悪く 疲労感もありどうしたらいいでしょうか?

左側の肩、胸、頭痛、左目の違和感

一週間前から左の首筋が痛く、寝違えたかと思って安静にしていたが良くならない。5日ほど前から左肩甲骨下の痛みとそのせいか息を吐くと心臓が痛い。 左後頭部からの頭痛があり、今朝起きると左目だけが腫れているような違和感、やや見えづらくなっているような感覚がある。 3日前に内科受診時は該当する病気がなく、疲れなどだろうと診断 昨日整形外科を受診し、肩こりが強いのでそれが原因の寝違えのようなものだろうとの診断。 実際に嘔吐はしないが、みぞおちあたりがムカムカとする、車酔いのような気持ち悪さがある。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「狭心症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。