かつては心筋梗塞といえば「絶対安静」といわれた時代がありました。しかし、過剰な安静で社会復帰が難しくなるなどの弊害から徐々に運動が認められるようになり、心臓リハビリテーションの考え方が確立していくことになりました。ここでは国立循環器病研究センター循環器病リハビリテーション部・心臓血管内科部長後藤葉一先生に心臓リハビリテーションの発展についてお伺いしました。

心臓リハビリテーションが確立するまで

急性心筋梗塞になると「絶対安静」が常識の時代がありました。1950年代以前のことです。心筋梗塞を起こした患者さんの心臓は筋肉が壊死し、梗塞を起こした直後は筋肉が豆腐のように柔らかい状態になっているにも関わらず、心臓内側の圧力が高いために心臓破裂が起こってしまうと考えられていたからです。

柔らかくなった筋肉は徐々に固まっていくのですが、病理的に元通りになるまでには8週間を要することから、8週間はベッドで安静にしていなければならないとされていました。しかし8週間も寝たきりでいると足腰の筋肉も衰えますし、静脈に血栓ができて肺塞栓症(肺動脈に血栓が詰まる症状)になってしまうこともあり、梗塞が回復した後もほとんど社会復帰できない状態でした。

そこで安静の弊害が指摘されるようになり、1950年代以降少しずつながら体を動かしても大丈夫だということわかり始めました。1970年代に心電図の電波をモニターで見ることができるようになって以降、心電図での監視のもと運動量を段階的に増やし、普通に動けるようになったら退院するといったことが可能になりました。このころから「心臓リハビリテーション」という考え方が広まっていきました。

手術翌日から運動を開始し、2週間で退院

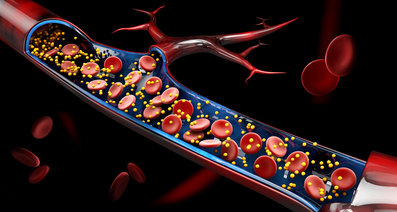

急性心筋梗塞の治療法についても、以前はただベッドで安静にしてもらっているだけだったのが、1980年代になってカテーテルで血栓を溶かす溶解療法が始まりました。そして1990年代後半から金属ステント(ステンレスなどの金属でできた小さい網目模様の筒のようなもので、動脈が狭くなった部位を拡張する目的で使用される)を使ったカテーテル治療が始まり、さらに現在では薬物溶出ステント(ステントに、血管が再び閉塞するのを防ぐ働きをする薬剤が塗布されているもの)を使ったカテーテル治療へと進歩し、治療成績が格段に向上しています。当センターが開設された1970年代後半当時は、運び込まれた急性心筋梗塞患者の患者さんの死亡率は20%ほどでしたが、現在は5%ほどにまで減少し、ほぼ救命できるようになって来ました。

25年ほど前までは、2カ月の入院期間のうち、前半1カ月は安静に、後半1カ月は心臓リハビリテーションを行い、退院後に外来で1~2カ月さらにリハビリを行い、計3~4カ月で社会復帰していました。しかし現在では、血管にカテーテルを入れてステントを留置できた患者さんの場合、ベッドで寝ているのはわずか1日で、2日目には立つことができ、3日目からは歩き、その後は運動量を増やし、たった2週間で退院できるようになっています。

国立循環器病研究センター 循環器病リハビリテーション部 部長 (心臓血管内科併任)

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が25件あります

急性心筋梗塞

お尋ねします 先日 家人を,目前で亡くしました 急性心筋梗塞でした 私は倒れて3~4秒位で現場にいたんですが、唖然として顔を見つめるだけで、何もできませんでした その後1分後位に口を3~4回位プープーと 目を3~4回位開け 次にお腹を膨らまかし、そのうち左腕で起きようとする仕草しました その後日ネツトで調べましら「死線期呼吸」の行為だそうです もし、心臓マッサジーを施していてば助かったしょうか お尋ねします その日、本人は倒れる1時間半ぐらい前に、寝とれば動悸がしないが立ち上がると動悸がすると言って起床し、病院に行くと言っていたそうです 食事も,何ら普段と変わり無く済ましたそうです 尚倒れる,5分ほど前に一言、二言、言葉を交わしています 尚 私は 人工呼吸、心臓マッサージの講習も実習も受けた事がありませんが悔やまれます その後直ぐに救急隊が 人工呼吸をしてくれましたが駄目でした 急性心筋梗塞でAEDは使えなかった状態だったです 今でも その場面が脳に焼き付き、何も出来なかった事の悔しさが募ってたまりません 尚 こんな場面で無知識の者が出来る延命処置は なかっでしょうか 重ねて お尋ねいたします 救急車は4~5分位できてくれ救急隊の1人の方が 今脈が止まりましたと告げられていました 敏速な対応をしたつもりですので諦めらめ切れません 尚 家人は毎年、健康診断は受け、1 カ月程前は 職場を変るため指定の病院にて健康診断をうけ、何れも異常が無かったそうです 本人50歳 男性、酒もタバコもしません 最後に前兆が無くても急性心筋梗塞は起きますか ストレスとの関係はありますか お尋ねします 宜しくお願いします

健康診断結果における心電図判定について

健康診断の結果にて心電図判定にて「要経過観察」の結果がでました。 所見として「Q波」という記載があったのですが、何が問題なのか不明でした。 付属の健康診断説明にも説明がなく、何を注意すればいいのでしょうか? 過去(3年前)の検査は洞徐脈、右軸偏位という所見もありました。

心臓の詰まりと首の絞めつけ感

7、8年程前から2、3ヶ月に一度位、心臓の動きが一瞬詰まったような感じになり、その後首がグッと絞められたように苦しくなり血の気が引きます。今のところ5秒ほどの出来事なので我慢出来ますが、これが長くなると倒れそうで心配です。2年程前に別の症状で心電図をとった時には異常はありませんでした。たまにしか起きないので受診するほどではないと思っていましたが心筋梗塞や血栓の詰まりなど何か病気が潜れていることは考えられますか?

呼吸時の胸の痛みについて(受診は必要か?何科に行けば良いか?教えてください)

昨夜からですが、呼吸時に胸の奥に痛みがあり、続いていて少々気になるので、何科を受診すべきか(あるいは放置しておさまったら医療機関にかかるほどでもないのか…)教えてください。 【場所】 左胸の奥(中?)のほう 【痛みの症状】 骨がこんがらがった(?)ような痛み。(刺すような、と表現するのもちょっと違うような…。) 呼吸に合わせてきゅっと痛くなるのですが、主に息を吸うときに痛い。 【いつから】 昨晩から現在まで。 過去にもこのような何とも言えない痛みが胸の周辺で発生することは稀にあって、 しかしいつもしばらくするとおさまるので特に気にしてきませんでした。 今回は症状がちょっと長く続いているので気になっています。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「心筋梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。