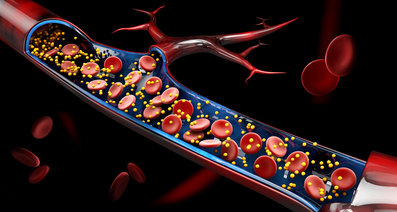

心臓の筋肉が死んでしまう心筋梗塞。心筋梗塞の治療は大きく分けてカテーテル治療とバイパス手術がありますが、命に関わる心筋梗塞が発症した時、治療方法の選択はどのように行うのでしょうか。心臓病の専門病院・石川島記念病院の院長の南雲正士先生にうかがいました。

時間が優先されるST上昇型の心筋梗塞はカテーテル治療(PCI)が基本

心筋梗塞の中でもST上昇型の緊急性の高いものについては、基本的に「ST上昇型心筋梗塞は時間との勝負。心筋梗塞の治療ガイドライン」の記事で示したガイドラインに従って、時間優先で行うべきです。つまり、病院到着から90分以内に治療を済ませることが望ましいので、素早く行うことができるPCI(カテーテル治療)が基本になります。

心筋梗塞に対してバイパス手術を行うのはどんな時?

ただし、心筋梗塞の中にはカテーテル治療では非常に難しい場合があります。それは患部が心臓の血管の中でもとりわけ急所の部分、左前下行枝(LAD)の分岐部だった場合などです。患部がこうした部分の場合や、病変のある冠動脈が何本もある場合、カテーテル治療では予後が悪い(再発や生存できる期間が短いとか追加治療が必要など)のです。そのため、こうした場合は、ST上昇型の心筋梗塞であっても、必要最低限の処置を行って血液の循環を補助することで命をつないで、緊急でバイパス手術を行うことがあります。

またST上昇型の心筋梗塞であっても、緊急性がそこまで高くない場合や、非ST上昇型心筋梗塞の場合は、カテーテル治療だけでなく、バイパス手術も選択肢に入ってきます。

心筋梗塞にはカテーテル治療かバイパス手術か―手術術式選択のガイドライン

カテーテル治療とバイパス手術、どちらを選択すべきかという点についても、現在はガイドラインが定められています。原則としてはこのガイドラインにのっとりながら、患者さんの状態を考慮しながら判断していくことになります。

奨励クラス分類

クラスⅠ:手技・治療が有効,有用であるというエビデンスがあるか,あるいは見解が広く一致している.

クラスⅡ:手技・治療が有効,有用であるというエビデンスがあるか,あるいは見解が一致していない.

Ⅱa:エビデンス,見解から有用,有効である可能性が高い.

Ⅱb:エビデンス,見解から有用性,有効性がそれほど確立されていない.

クラスⅢ:手技・治療が有効,有用でなく,時に有害であるとのエビデンスがあるか,あるいはそのような否定的見解が広く一致している.

出典:「虚血性心疾患に対するバイパスグラフトと手術術式の選択ガイドライン(2011年改訂版)」 p.11

心筋梗塞には1枝病変、2枝病変、3枝病変がありますが、たとえば3枝病変のバイパスについてはガイドライン上、PCI(カテーテル治療)とCABG(バイパス手術)を比べるとバイパス手術のほうが有効であるエビデンスが高い(科学的な根拠がある)ということになります。だからこの場合、バイパス手術を選択することになります。

病変が急所であればバイパス手術

ガイドライン上、左前下行枝(LAD)の病変があるかないかで治療方針が変わってくるのは、心臓の血管(冠動脈)のうち、左前下行枝がとりわけ重要であるからです。冠動脈は大きく左右の2つに分かれていて、右が1本、左が2本、合計3本で3系統に分かれています。3系統というのは右の冠状動脈、左の冠状動脈の前下行枝、回旋枝の3枝ですが、じつは心臓全体の血液の6割は左前下行枝が還流しているのです。

このため冠動脈の中でもとりわけ左前下行枝(LAD)が最も大切です。極端なことを言えば、左前下行枝だけが機能していれば心臓の機能の半分くらいは果たすことができるので、右冠状動脈も左回旋枝も心筋梗塞になって心筋が壊死してしまっていても、人間は生きていられるのです。

だから左前下行枝(LAD)が心臓のクリティカルゾーンであり、とりわけ入口部だったら血管の根本なので、急所です。基本的に、治療方針は左前下行枝(LAD)に病変があるかどうかで大きく変わってきます。

病変のある場所がクリティカルであればあるほど、また病変のある箇所が多ければ多いほどカテーテル治療で対処することは難しく、バイパス手術を適用したほうがよい、といえるでしょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が25件あります

急性心筋梗塞

お尋ねします 先日 家人を,目前で亡くしました 急性心筋梗塞でした 私は倒れて3~4秒位で現場にいたんですが、唖然として顔を見つめるだけで、何もできませんでした その後1分後位に口を3~4回位プープーと 目を3~4回位開け 次にお腹を膨らまかし、そのうち左腕で起きようとする仕草しました その後日ネツトで調べましら「死線期呼吸」の行為だそうです もし、心臓マッサジーを施していてば助かったしょうか お尋ねします その日、本人は倒れる1時間半ぐらい前に、寝とれば動悸がしないが立ち上がると動悸がすると言って起床し、病院に行くと言っていたそうです 食事も,何ら普段と変わり無く済ましたそうです 尚倒れる,5分ほど前に一言、二言、言葉を交わしています 尚 私は 人工呼吸、心臓マッサージの講習も実習も受けた事がありませんが悔やまれます その後直ぐに救急隊が 人工呼吸をしてくれましたが駄目でした 急性心筋梗塞でAEDは使えなかった状態だったです 今でも その場面が脳に焼き付き、何も出来なかった事の悔しさが募ってたまりません 尚 こんな場面で無知識の者が出来る延命処置は なかっでしょうか 重ねて お尋ねいたします 救急車は4~5分位できてくれ救急隊の1人の方が 今脈が止まりましたと告げられていました 敏速な対応をしたつもりですので諦めらめ切れません 尚 家人は毎年、健康診断は受け、1 カ月程前は 職場を変るため指定の病院にて健康診断をうけ、何れも異常が無かったそうです 本人50歳 男性、酒もタバコもしません 最後に前兆が無くても急性心筋梗塞は起きますか ストレスとの関係はありますか お尋ねします 宜しくお願いします

健康診断結果における心電図判定について

健康診断の結果にて心電図判定にて「要経過観察」の結果がでました。 所見として「Q波」という記載があったのですが、何が問題なのか不明でした。 付属の健康診断説明にも説明がなく、何を注意すればいいのでしょうか? 過去(3年前)の検査は洞徐脈、右軸偏位という所見もありました。

心臓の詰まりと首の絞めつけ感

7、8年程前から2、3ヶ月に一度位、心臓の動きが一瞬詰まったような感じになり、その後首がグッと絞められたように苦しくなり血の気が引きます。今のところ5秒ほどの出来事なので我慢出来ますが、これが長くなると倒れそうで心配です。2年程前に別の症状で心電図をとった時には異常はありませんでした。たまにしか起きないので受診するほどではないと思っていましたが心筋梗塞や血栓の詰まりなど何か病気が潜れていることは考えられますか?

呼吸時の胸の痛みについて(受診は必要か?何科に行けば良いか?教えてください)

昨夜からですが、呼吸時に胸の奥に痛みがあり、続いていて少々気になるので、何科を受診すべきか(あるいは放置しておさまったら医療機関にかかるほどでもないのか…)教えてください。 【場所】 左胸の奥(中?)のほう 【痛みの症状】 骨がこんがらがった(?)ような痛み。(刺すような、と表現するのもちょっと違うような…。) 呼吸に合わせてきゅっと痛くなるのですが、主に息を吸うときに痛い。 【いつから】 昨晩から現在まで。 過去にもこのような何とも言えない痛みが胸の周辺で発生することは稀にあって、 しかしいつもしばらくするとおさまるので特に気にしてきませんでした。 今回は症状がちょっと長く続いているので気になっています。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「心筋梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします