心筋梗塞は、治療をしたらそれで終わりというわけではありません。治療後には生活習慣などの改善が再発を予防する上でとても重要になります。久留米大学病院循環器病センター教授の上野高史先生に心筋梗塞の治療についてお話をうかがいました。

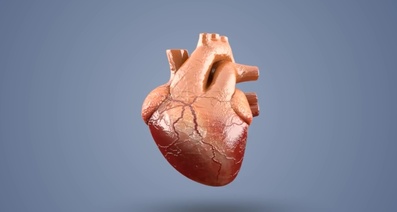

心筋梗塞の治療-閉塞した血管を再度開通させる風船療法

心筋梗塞の治療では閉塞した冠動脈を再び開通させる再灌流療法(さいかんりゅうりょうほう)を行いますが、的確な診断のもと、迅速に治療を行うことが大切です。再灌流療法にはいくつか方法がありますが、日本ではバルーンつきの管(カテーテル)を使った治療が一般的に行われています。

カテーテルという細い管を足の付け根などの血管から心臓の冠動脈の閉塞部位まですすめ、閉塞している部位の血栓を吸い取ります。その後、バルーンをふくらませて血管を広げ、血管の血流を確保するためにステントと呼ばれる網目状の金属の筒を挿入します。心筋梗塞の場合、多くのケースでバルーン療法に続いてステントが挿入されており、これらの治療によって、およそ90%以上で血流の回復がみられています。患者さんの状態によっても異なりますが、通常の治療であれば、1時間程度で血流の改善を行うことができます。

しかし、バルーン・ステント治療が終了したらそれで終わりというわけではありません。治療では血の塊である血栓を吸い取ってステントを入れるわけですが、ステントも異物であることに変わりありません。ステント挿入後には血液をサラサラにする治療、つまり抗血小板療法が必要になります。ただし、この抗血小板療法は、血液の凝固を抑えると同時に、出血を起こすリスクを伴います。最も避けたいのは脳出血であるため、例えば血圧が高い方であれば血圧の管理が必要になるなど、治療の後も患者さんが元々持っている危険因子の治療も行わなければなりません。

心筋梗塞の治療後には薬物療法で再発を予防

早い段階で治療を受けることで壊死する心臓の筋肉の範囲を最小限に抑えることができます。ただし、最小限に抑えることはできても、ある程度のダメージを受けてしまうのは仕方ありません。障害を受けた範囲によっては、心臓の機能が低下してしまい、心不全という状態を起こす可能性も出てきます。

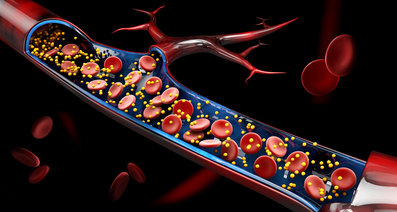

そこで治療として行わなければならないのが薬物療法です。薬剤は数種類使用することもありますが、その中でもよく使われているのがスタチンというコレステロールを下げる薬です。スタチンは、動脈硬化を抑えるだけでなく、全身の血管に対する保護的な作用も担っています。そのため使用当初はコレステロール値が急激に低下することがあり気にする方もおられますが、それらの作用についてはあまり気にせずに服用した方がいいでしょう。

心臓リハビリテーションで生活習慣の改善を

狭心症や心筋梗塞の原因となる動脈硬化は、血圧や脂質、血糖などの異常によって起こります。心筋梗塞の治療をした後も喫煙を続けていたり、運動や生活習慣の改善をしなかったりというのであれば、再び心筋梗塞の発作を起こしてしまいます。つまり心筋梗塞の治療では、生活習慣を見直して改善していくことが非常に重要であるということです。

そこで、現在多くの施設で取り入れられているのが、心臓リハビリテーションです。心筋梗塞を起こした患者さんは、心臓の働きが弱くなっているため、社会復帰までには時間がかかります。患者さんのレベルに応じた運動プログラムなどを取り入れながら、生活習慣の改善や社会復帰に向けた指導を行うのが心臓リハビリテーションです。

聖峰会マリン病院 院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が25件あります

急性心筋梗塞

お尋ねします 先日 家人を,目前で亡くしました 急性心筋梗塞でした 私は倒れて3~4秒位で現場にいたんですが、唖然として顔を見つめるだけで、何もできませんでした その後1分後位に口を3~4回位プープーと 目を3~4回位開け 次にお腹を膨らまかし、そのうち左腕で起きようとする仕草しました その後日ネツトで調べましら「死線期呼吸」の行為だそうです もし、心臓マッサジーを施していてば助かったしょうか お尋ねします その日、本人は倒れる1時間半ぐらい前に、寝とれば動悸がしないが立ち上がると動悸がすると言って起床し、病院に行くと言っていたそうです 食事も,何ら普段と変わり無く済ましたそうです 尚倒れる,5分ほど前に一言、二言、言葉を交わしています 尚 私は 人工呼吸、心臓マッサージの講習も実習も受けた事がありませんが悔やまれます その後直ぐに救急隊が 人工呼吸をしてくれましたが駄目でした 急性心筋梗塞でAEDは使えなかった状態だったです 今でも その場面が脳に焼き付き、何も出来なかった事の悔しさが募ってたまりません 尚 こんな場面で無知識の者が出来る延命処置は なかっでしょうか 重ねて お尋ねいたします 救急車は4~5分位できてくれ救急隊の1人の方が 今脈が止まりましたと告げられていました 敏速な対応をしたつもりですので諦めらめ切れません 尚 家人は毎年、健康診断は受け、1 カ月程前は 職場を変るため指定の病院にて健康診断をうけ、何れも異常が無かったそうです 本人50歳 男性、酒もタバコもしません 最後に前兆が無くても急性心筋梗塞は起きますか ストレスとの関係はありますか お尋ねします 宜しくお願いします

健康診断結果における心電図判定について

健康診断の結果にて心電図判定にて「要経過観察」の結果がでました。 所見として「Q波」という記載があったのですが、何が問題なのか不明でした。 付属の健康診断説明にも説明がなく、何を注意すればいいのでしょうか? 過去(3年前)の検査は洞徐脈、右軸偏位という所見もありました。

心臓の詰まりと首の絞めつけ感

7、8年程前から2、3ヶ月に一度位、心臓の動きが一瞬詰まったような感じになり、その後首がグッと絞められたように苦しくなり血の気が引きます。今のところ5秒ほどの出来事なので我慢出来ますが、これが長くなると倒れそうで心配です。2年程前に別の症状で心電図をとった時には異常はありませんでした。たまにしか起きないので受診するほどではないと思っていましたが心筋梗塞や血栓の詰まりなど何か病気が潜れていることは考えられますか?

呼吸時の胸の痛みについて(受診は必要か?何科に行けば良いか?教えてください)

昨夜からですが、呼吸時に胸の奥に痛みがあり、続いていて少々気になるので、何科を受診すべきか(あるいは放置しておさまったら医療機関にかかるほどでもないのか…)教えてください。 【場所】 左胸の奥(中?)のほう 【痛みの症状】 骨がこんがらがった(?)ような痛み。(刺すような、と表現するのもちょっと違うような…。) 呼吸に合わせてきゅっと痛くなるのですが、主に息を吸うときに痛い。 【いつから】 昨晩から現在まで。 過去にもこのような何とも言えない痛みが胸の周辺で発生することは稀にあって、 しかしいつもしばらくするとおさまるので特に気にしてきませんでした。 今回は症状がちょっと長く続いているので気になっています。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「心筋梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。