心疾患とは狭心症や心筋梗塞といった心臓の病気の総称です。心疾患のなかでも心臓に十分な血液が行き届いていない状態を指す虚血性心疾患が大部分を占めており、狭心症や心筋梗塞も虚血性心疾患に分類される病気です。

また、心疾患は日本における死亡原因の第2位で、発症した場合は命に関わることもある病気といえるため、日ごろから心疾患への理解を深めておくことが非常に重要です。

本記事は、心疾患とはどのような病気なのか詳しく解説します。

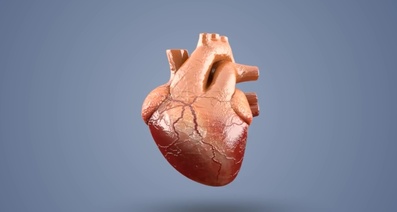

心疾患とは

心疾患は心臓の病気を表す総称で、一般に心臓病といわれることもあります。心疾患に分類される病気や状態には、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患、弁膜症、心筋症、不整脈、心不全などがあります。なかでも、心疾患患者の大部分を占めるのが虚血性心疾患です。

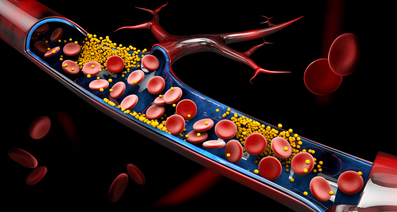

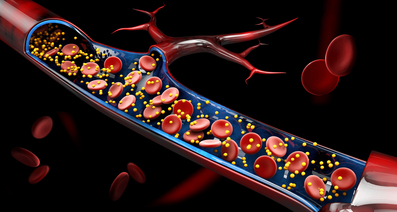

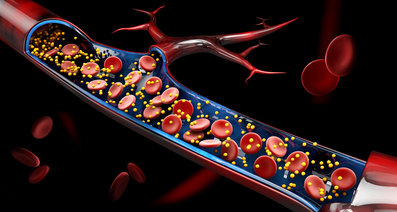

虚血とは、冠動脈(心臓の血管)が狭くなったり閉塞したりすることで、心筋へ十分な血液を送れなくなる状態を指します。狭心症、心筋梗塞のいずれも冠動脈に異常を生じますが、心筋梗塞は完全に閉塞しているのに対して狭心症は完全に閉塞していないという特徴があります。特に心筋梗塞は突然死の原因の多くを占める病気で、早めに適切な治療を行うことが大切です。

狭心症

心臓に血液を送っている冠動脈が狭くなることで血液の流れが悪くなり、心筋に十分な酸素が行き渡らなくなる病気です。

主な症状は胸が圧迫されるような痛みですが、痛みはときに胸だけでなく肩や首、後頭部やみぞおちなどにも感じることもあります。

心筋梗塞

冠動脈がさらに狭くなり閉塞することで血液の流れが悪くなり、心筋が壊死してしまう病気です。

主な症状は急激な胸の痛み、呼吸困難、激しい脈の乱れ、吐き気、冷や汗、顔面蒼白などです。狭心症と似た症状もありますが、狭心症では15分以内に症状が治まるのに対し、心筋梗塞では30分以上の長時間にわたって症状が続くことが特徴です。心筋梗塞もまれに首、背中、左腕、上腹部などに痛みを感じることもあります。

心筋症

心臓は心筋が伸び縮みすることで全身に血液を送りますが、心筋に異常が生じてうまく伸び縮みしなくなり十分に血液が行き渡らなくなる病気です。

心筋症を放置すると慢性心不全に陥り、息切れや倦怠感などの症状が現れることがあります。また、悪化すると安静にしていても息切れが起こることがあります。

心臓弁膜症

心臓には右心室、左心室、右心房、左心房の4つの部屋があり、それぞれの境目や血管との境目に血液の流れを一方向に保ち、逆流を防ぐ役割をもつ弁があります。しかし、心臓弁膜症はこれらの弁が何らかの原因で異常をきたし、血流の流れが妨げられる病気です。これにより、息切れや胸の痛みを生じ、不整脈や心不全といった状態に陥る可能性があるとされています。

不整脈

脈が乱れる、遅くなる、速くなるといった状態を指します。

これは心臓の中の電気信号が異常をきたしたことによって現れるもので、息切れや動悸、めまい、胸の痛みといった症状が現れたり、ときには失神したりすることもあります。また、心臓弁膜症や心筋梗塞で不整脈を合併することもあります。

心不全

心不全も心疾患の1つのようにいわれることがありますが、心不全は病名ではなく、何らかの病気によって引き起こされる体の状態を指します。

心不全の原因となるものとして高血圧、心筋症、心筋梗塞、弁膜症、不整脈、先天性心疾患が挙げられ、このような病気が原因で心臓に異常をきたし、息切れやむくみなどの症状につながることがあります。

心疾患の死亡率

心疾患は、がん(悪性新生物)に次いで日本における死因の第2位です。2018年のデータでは、死亡総数に占める割合はがんが27.4%、心疾患が15.3%となっています。

なかでも死亡の内訳で多くを占めるのは虚血性心疾患と心不全です。ただし、心不全は前述のとおり病名ではなく病態であり、心筋症や心臓弁膜症と診断された場合も心不全に陥る可能性があるため注意が必要です。

代表的な心疾患“虚血性心疾患”の治療

心疾患の治療は病気や状態によって適切な治療が異なります。ここでは心疾患の大部分を占めるといわれる“虚血性心疾患”の治療について解説します。

虚血性心疾患の1つである心筋梗塞の場合は発症後12時間以内の再灌流療法が基本です。これは、冠動脈にできた血栓を溶かす“血栓溶解療法”、または詰まった血管を広げる“冠動脈形成術(PTCA)”によって行われます。

一方、狭心症の場合は発作時の症状を和らげる薬のほか、冠動脈を広げる薬や心臓の負担を和らげる薬などが用いられます。

また、虚血性心疾患は動脈硬化などが原因となるため、生活習慣の改善が予防につながる可能性があります。日ごろから禁煙や適度な運動、食物繊維・ミネラルが豊富に含まれ塩分を1日10g以下に抑えた食事、ストレスを避けるといった生活習慣を心がけることが大切です。

気になる症状がある場合は受診を

心疾患にはさまざまな病気や病態がありますが、後天性の場合はどの病気でも生活習慣が根本的な原因の1つにあるため、日ごろから禁煙やバランスのよい食事、適度な運動などの健康的な生活を心がけるとよいでしょう。

また、心疾患の発症は60~70歳代がピークとされているため、特に該当する年代の方や喫煙習慣がある方など発症リスクが高いと考えられる方は、不安な症状があれば循環器内科などの受診を検討するとよいでしょう。

医療法人 札幌ハートセンター 名誉会長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が10件あります

低血糖について

これまで何度か低血糖と言われ、体が低血糖に慣れて症状に気付きにくくなっていると言われています。 ですが糖尿病やなにか疾患が見つかった訳ではないのですが、過去に自分ではよく分からない不調で病院(緊急)に行くとかなりの低血糖でした。その際に、近くの病院で血糖測定器を処方してもらっても良いかもしれない、と言われました。 それから症状はなかったのですが、最近、糖分を摂ったあとしばらくして吐き気が出たり冷や汗がでたりしています。 糖尿病など疾患はないのですが、過去に処方してもらったほうがいいかもしれない、ということを伝えて処方してもらうことはできるのでしょうか。 また、内科でも良いのでしょうか? よろしくお願いします。

おへその中や周りのチクチクした痛みやつっぱり感

1週間くらい前からおへその中やおへそのすぐ外側にチクチクした痛みや突っ張り感が出るようになりました。 寝返りをした時や朝起きた時に伸びをした時、動き始める時に感じることが多いです。 同じ頃から下痢や軟便になり今は便秘3日目です。おへそのすぐ上あたりに何かが詰まってるような苦しさがあり食後にひどくなります。食後苦しくて吐きたいという気持ちになります。 元々、機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群があるため、胃腸が張ったり苦しくなったり、下痢や腹痛はよくあるのでその影響かと思っていたのですが、いつもは胃のあたり全体、下腹部全体に症状が出ておへそ周りピンポイントでというのはあまりなかったので気になっています。便秘もたまにはあるけどいつもは快便な方だと思います。 3ヶ月前に虫垂炎になり腹腔鏡手術を受けています。その時退院してから1ヶ月以上、おへそ周りだけ筋肉痛のような痛みやつっぱり感があり、今の症状と似ていて場所も同じです。私の体感は手術後いつの間にか消えていた症状が、何かのきっかけでまた出始めたという感覚です。 手術後3ヶ月以上経つので今頃傷がどうこうというのはないかと思うのですが、他の2箇所の傷はしっかり残っているのでたぶんおへその傷も残ってると思います。見た感じおへその窪みが深くなって縦に細くなったような気がします。 腹腔鏡手術でも癒着はするし腸閉塞になることもあると聞いているので、その不安もあります。 虫垂炎発症前2ヶ月くらい、ひどい便秘が続き手術後に快便に戻ったという経緯もあり、便秘とお腹周りの変化に敏感になっています。 おへそ周りのチクチクやつっぱり感で考えられることって何かあるでしょうか? 仮に癒着してたとして何か症状を自覚できるものなのでしょうか? 機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群の影響というのもあるでしょうか? また、どのくらい症状が続いたりどんな症状が出たら受診した方がいいとか、受診するなら何科に行けばいいのかも教えて頂きたいです。

腰痛と更年期

何度か相談させてもらい回答に大変感謝しております。 何年も長引く腰痛、背中下のこわばり、手のひらの真ん中の痛み、時々襲ってくる膝の激痛があります。 その中でも腰痛はかなり酷くて、骨の痛みというより,血の気が引くような変な痛みで、歩行も10分程度がやっとで、歩行してると血流も滞っている感じがします。そのせいなのか,左手の静脈怒張も酷くて痛みも出てきます。 何か椎間板症やヘルニア以外に考えられる疾患ってありますか? リリカ,ディロキシチン、タリージェの服用してますが効果が感じられません。 日常生活が難渋してて辛いです。 内科や整形外科以外ならどの科を受診したらよいのでしょうか? また,婦人科では一年程生理を止めるレルミナ,ジエノゲストを処方されて服用中です。逆にエストロゲンテープなど併用は可能ですか?更年期も重なってきてるようで心配です。

様々な症状の関連性について

5/12帯状疱疹(皮膚科受診)→5/14首の痛みと顔の痺れ(整形外科受診)→5/23風邪(耳鼻科受診)→5/28副鼻腔炎(耳鼻科受診)→5/29膣カンジダ症(婦人科受診)→8/19喘息(内科受診) 立て続けに様々な症状が出ています。 毎日ではないですが、手指や足指の関節が痛むことがあり気になっています。 8/19の血液検査ではCRPは0.5でした。 白血球や貧血などその他は特に問題ありませんでした。 ただの免疫力低下なのかそれとも自己免疫疾患の可能性もあるのでしょうか。 来週、内科の再診があるので5月からの症状の相談もしようと思っているのですが、様々な症状は関連性があるのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「心疾患」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。