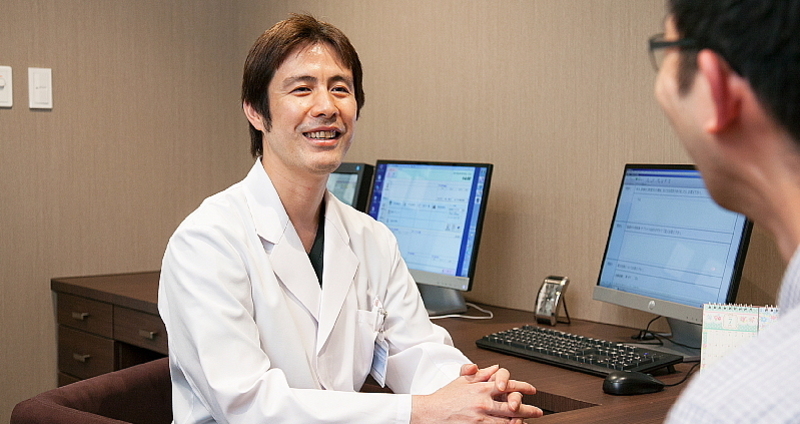

女性が閉経を迎える前後10年間は更年期と呼ばれます。この期間にホルモンバランスの変化が起こり、社会的・環境的ストレスが複合的に重なると、さまざまな不定愁訴(客観的に捉えにくい自覚症状が多岐にわたり起こっている状態)が現れるようになります。このような状態が“更年期障害”であり、日常生活に影響をきたしている場合は治療が必要です。では、具体的にはどのような治療法があるのでしょうか。静岡厚生病院 産婦人科 診療部長の中山 毅先生に、東洋医学的な観点を交えてお話しいただきました。

更年期はいつ起こる、どのような状態?

一般的に更年期とは、閉経(生理が終了すること)という女性特有の生理現象を挟んだ前後5年ずつの間、計10年間のことを指します。日本人女性の平均閉経年齢は50歳くらいといわれているため、およそ45歳~55歳の間が標準的な更年期に該当すると考えられます。

戦後間もない頃の日本人の平均寿命は50歳~55歳程度でした。それから医療や公衆衛生の進歩に伴い寿命が延びていき、現在では女性の平均寿命は87歳とされています*。このように、妊娠・出産ができなくなったタイミングで寿命を迎えていた時代から現代女性の体は変化してきており、更年期とは、“生殖に関わる性成熟期から次なる役割を担う老年期”に向けた女性の変化の1つの現れだと考えられます。

*厚生労働省『令和元年簡易生命表の概況』に基づく

更年期障害の概要

なぜ起こる? ――原因はホルモンバランスだけではない

更年期障害とは、ライフステージの変化に伴い心身にさまざまな不調が現れて日常生活に支障をきたしている状態です。多くは閉経前後に発症するため、卵巣機能低下による女性ホルモンの不足・停止に伴う体の変化によって起こると捉えられがちですが、発症要因はホルモンバランスに限られません。実際には、仕事、家庭、社会情勢、周囲との関係など、社会的・環境的要因が複合的に影響して更年期障害が起こるといわれています。“更年期障害”という言葉は一般的にも広く用いられていますが、実際には非常に奥が深く、病態解明が難しい病気なのです。

具体的な症状は?

更年期障害による症状は300程度あるといわれており、非常に多彩です。ですから、“この症状がみられれば更年期障害”と断言できるものはありません。ただし、一般的には下記の3種類の症状が比較的多く認められます。

- 血管運動神経症状(ホットフラッシュ):のぼせや発汗など

- 身体症状:動悸やめまい、肩こりなど

- 精神症状:倦怠感(体がだるい)、不安、抑うつ、イライラ、不眠など

この中でも日本の更年期障害の患者さんに多くみられる症状は、肩こり、倦怠感、イライラ、不眠などです。一方、ホットフラッシュは海外の患者さんに比べるとあまり多くありません。

更年期障害は東洋医学における“血の道症”の1つ

東洋医学においては、女性特有の生理現象や、流産などの異常生理によって起こる体の不調を総称して“血の道症”と呼びます。つまり、血の道症とは単一疾患ではなく、更年期障害、月経前症候群、月経不順、マタニティブルーなどの不調全般を指しており、血の道症という広い概念の中に更年期障害という病態が含まれているということになります。

血の道症は、漢方医療に携わる医師であれば日常的に用いる言葉です。東洋医学(漢方医学)が発展した1500年以上前にはまだ“更年期障害”という概念は存在しなかったと推察されますが、その時代から女性は妊娠や出産を経験してきましたし、月経や更年期などの生理現象も起こっていたはずです。当時、こうした体の不調は女性の体を流れる血の巡りが悪くなって起こっているのではないかとされており、ここから東洋医学的な病名として“血の道症”という言葉が生まれてきたのだろうと考えられています。

更年期障害かもしれないと思ったら――セルフチェックと病院での評価方法

チェックシートを用いた症状の程度の確認

更年期障害には明確な診断基準がありませんが、自己採点をもとに役立つ評価方法があります。

一般的に、簡略更年期指数を用いた更年期指数(SMI)が広く用いられています。点数結果が51点以上だと医療機関への受診を推奨、81点以上だと治療が必要という判定になります。SMIは更年期の方だけに向けた指標ではないので、何か気になることがあれば、年齢にかかわらず産婦人科医に相談してみるとよいでしょう。ただし、SMIは“更年期障害を診断する”のではなく、あくまで“更年期障害の可能性がある人に受診をすすめる”ための指標であることに注意が必要です。

また、産婦人科で更年期障害を診察する際は、“日本人女性の更年期症状評価表”という21項目からなるチェックシートを用いてより詳細な評価を行います。

ほかの病気との鑑別

更年期障害に似た症状を示す病気で注意が必要なのは、甲状腺疾患とうつ病などの精神疾患です。

甲状腺疾患

甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症はいずれも更年期の女性に認めやすい病気で、動悸や易疲労感(疲れやすい)などの更年期障害に似た症状が現れます。このため、甲状腺の触診や脈拍測定、甲状腺ホルモンの血液検査などを行うことがあります。

精神疾患

精神症状が強い場合は、うつ病、双極性障害などの精神疾患が隠れていることもあります。明らかな精神疾患の兆候がみられ日常生活に支障をきたしているときは、心療内科や精神科での治療が必要になることもあるため、問診で希死念慮や自殺企図などの意思がないかを伺います。

東洋医学における更年期障害の捉え方

東洋医学では、人の体は気・血・水という3つの要素から構成されており、これらが上手に絡み合ってバランスを取ることで元気に活動することができると考えます。“気”は目に見えないエネルギー、“血”は体を構成する赤い液体、“水”は体を構成する透明な液体を表します。

そして東洋医学的に病を考える際は、気・血・水のどれかが悪くなることを機に全体のバランスが崩れることで、体に不調が起こるという捉え方をします。たとえば、前項で解説した“血の道症”は、このうち“血”の巡りが悪くなることで起こる病気の一種です。血の巡りが悪くて流れにくくなっている状態を“瘀血”といいます。また、瘀血が起こると“気”の流れも悪くなって精神症状が現れたり、“水”が滞って体がむくんだりというような不調が引き起こされます。このように東洋医学では、瘀血を中心に体全体のバランスが崩れることで多様な症状が引き起こされた結果、更年期障害という病ができあがると考えます。ですから漢方薬を中心に治療を行う場合、目の前の患者さんの気・血・水のバランスがどうなっているかをまず評価し、そのうえで更年期障害の具体的な治療法を検討していきます。

治療の進め方

更年期障害に対して行われる治療には、ホルモン補充療法(HRT)や漢方薬による治療があります。患者さんの状態や希望などに応じてこれらの方法を使い分けながら症状の改善を目指していきます。

ホルモン補充療法(HRT)

ホルモン補充療法(HRT)は薬でエストロゲンとプロゲステロンを補う治療法であり、ホットフラッシュ、多汗、寝汗、不眠、寝つきが悪いなどの血管運動神経障害が主症状の方に適応されます。骨粗しょう症や脂質異常症といった病気の対策にも有用とされています。しかしその一方でHRTは血栓症や脳卒中、冠動脈障害、乳がんなどの病気のリスクが上がることも分かっているため、乳がんや冠動脈疾患の既往歴がある方などに対しては禁忌となります。また、乳がんや冠動脈疾患のリスクを考慮し、一般的に60歳以上の方にはあまり実施されません。

漢方薬による治療

東洋医学では、まずその方の気・血・水のバランスが現在どのように乱れているのかを観察し、3つのバランスを整えることを目指した治療を行います。たとえば、血の巡りが悪くなっている方には血の巡りをよくする治療、気の巡りが滞っている方には気の巡りをよくする治療というふうに、症状の出現につながっているバランスの乱れを漢方薬によって整えていきます。

漢方薬は主に不定愁訴がみられる方に適応されます。特に更年期障害の女性に対しては、気・血・水のアンバランスを考慮しながら処方を選択していきます。ひとえに更年期障害といいましても、患者さんにより症状が多彩に異なることからさまざまな角度から治療が必要となる場合が多く、その点では漢方薬による治療はテーラーメイドでの対応が可能であることが大きな特徴です。ただしHRTに比べて即効性が低く、比較的緩やかな治り方をするため、数か月単位で服薬を続ける必要があります。

また、漢方薬には天然由来の成分が用いられているものが多いことは事実ですが、だからといって副作用がまったく起こらないわけではありません。電解質異常や間質性肺炎などの副作用や、腸間膜静脈硬化症に伴う腹痛などが生じる可能性もあるため、服薬は医師または薬剤師のアドバイスが必要です。

その他の薬

抑うつ状態や不眠が強く出ており、HRTや漢方薬を使ってもそれらの症状が改善しない方に対しては、向精神薬や睡眠薬などを使用する場合があります。ただし、私の場合、これらの薬はあくまでも応急処置程度に用いており、あまり積極的には使用していません(精神症状が強い場合は、精神科などの専門医に紹介します)。

治療の選択権は患者さんにある

基本的に、ホットフラッシュや多汗などの血管運動神経症状を早く治したいという希望のある方には、即効性が期待できるHRTを提案します。これに対して、HRTに抵抗がある方には漢方薬を提案します。また、HRTと漢方薬の併用を提案することもあります。

ただし、医師には最終的な決定権はありません。私の場合、患者さんの状態や治療選択肢、それぞれの治療の特徴などについてご説明したうえで、どの治療を受けるかは患者さん自身に決めていただいています。

更年期を元気に過ごすための日常生活の工夫

更年期になる前にできること

一般的に、人は年齢と共に基礎代謝が低下していき、体重が減りにくい、食が細くなるなどの変化を自覚します。そのため、女性は35歳を迎えたらやがて自分にも更年期が訪れるのだということを意識して、将来の健康を見据えた生活習慣を意識し、必要に応じて産婦人科で体の状態を診てもらうことをおすすめします。また、“血”の巡りを悪くしないように肥満や生活習慣の乱れに注意した生活を心がけてください。

更年期を迎えたら意識して取り組みたいこと

更年期は女性の性成熟期から老年期までという人生のターニングポイントの1つです。そのため、更年期を迎えている女性は次のターニングポイントである老年期を見据えた生活を心がける必要があります。適度な運動、バランスのよい食事、十分な睡眠を心がけて健康な体を保つことで、心身共に健やかな老年期を迎えられるようにしましょう。

なかには女性ホルモンのはたらきをサポートする栄養を栄養補助食品で取っている方もいるでしょう。確かに栄養補助食品は、栄養が不足している方であれば積極的に取ることがすすめられますが、それ以上に大切なのはバランスです。栄養補助食品に頼って体の状態を保とうとするのではなく、さまざまな栄養素をバランスよく取り入れることを第一に心がけてください。

周囲が患者さんを理解し、サポートすることの重要性

更年期障害は、ホルモンバランスの変化や社会的・環境的な要因が複合的に影響して起こるため、その方の心身には今とても大きな負担がかかっていると予測されます。ですから周囲の方は、その方にストレスがたまっているのだということを理解して、どうか温かく見守ってあげてください。そして、その方が日常生活で困っていそうな場面があったら、できる範囲でサポートする姿勢を持ちましょう。大事なのは周囲が“共感すること”です。「つらい」ということに対して「つらいね」と共感するだけでも、その方は更年期のつらい症状をご自身の力で乗り越えることができるかもしれません。

もちろん、更年期障害の症状で悩んでいる方に対しては治療が必要です。ただし、社会や家族がその方の気持ちを理解して温かく見守ることは、それ以上に大切なことであると私は考えています。

中山先生からのメッセージ

今、さまざまな心身のトラブルを抱えていてつらい状況にいらっしゃるかと思います。更年期障害をうまく乗り越えるためには、安心してご自身の体調を相談でき、長期的に健康状態を診てもらえるような医師を見つけることも大事です。ぜひ、心から信頼できる医師を見つけて、これからの更年期を元気に過ごしてください。

また、女性の健康維持を長くサポートするという観点において、漢方は有用な手段の1つです。漢方について気になる方は、近隣の漢方医に相談してみることをおすすめします。

漢方薬の相談ができる医療機関を探す

エリアから探す

JA静岡厚生連静岡厚生病院 産婦人科 診療部長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が31件あります

生理後の体調不良について

更年期障害の治療を受けています。(ホルモン量の検査を行い、漢方服用中。) ここ2~3か月は、生理が終わった後2~3日すると、強い倦怠感と眠気で起き上がれない日があります。 今までは、生理後が一番体調のよいときだったのですが、身体が変化しているような気がします。(血液検査の結果、貧血ではない) これも更年期障害の症状の一つでしょうか?

毎日続く頭痛と体の火照り

ほぼ毎日頭痛がして、痛み止めがないと生活できないほどです。原因がわからず、あと何かを診療すれば良いかわかりません。 最近になって顔や手、足の火照りや頭痛とは違った頭の重みが気になり、何事にも集中できず無気力状態になります。 人と会うのも億劫で、毎日続く頭痛と関係あるのかわかりません。

更年期なのか うつ なのか

2,3年前から 春にるなると モヤモヤ不安になったり、何もやる気が起こらない状態になります。 去年も4月ごろ から そんな状態で 婦人科にいったら まだ更年期ではないと… 今も何もやる気がおこらないって いうのが 一番で 寝つきはいいのですが、朝早く 目覚めたり 途中何度も起きる状態です。少し 頭が重い感じもあります。 婦人科か心療内科 どちらを受診したら 良いのでしょう。

加齢臭に関して

この何日間か 主人から「変な匂いがする」と言われます。髪の毛でもなく 何処からかわからないと言います。どうしたらいいのでしょうか。50代ですので更年期という事もあるのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「更年期障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。