光線力学診断(PDD)は、特殊な光を当ててそこから見える蛍光を観察する仕組みにより、脳腫瘍やがん細胞を特定する診断方法です。蛍光診断、あるいは蛍光ガイド下手術とも呼ばれます。今回は光線力学診断(PDD)の基本的な仕組みに加えて、脳腫瘍で光線力学診断(PDD)を行っていく意味について、大阪医科大学脳神経外科特任教授の梶本宜永先生にお話をお聞きしました。

光線力学診断(PDD)とその仕組み

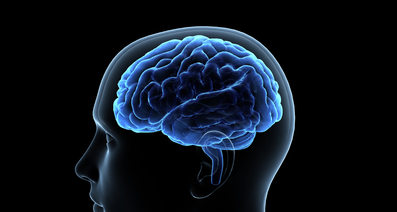

ポルフィリン誘導体(へモグロビンやクロロフィルなど動植物中に多く存在する物質)は腫瘍に対して非常に選択的に集まる性質を持ちます。それに対して光線を当てると、腫瘍の部分だけが光ります。光線力学診断(PDD)では、その蛍光具合を診ることで腫瘍の場所や局在を明確にして腫瘍の診断をしていきます。これは脳腫瘍の手術中にも用いられており、光線力学診断(PDD)によって脳腫瘍手術の腫瘍切除精度を高めることができます。

光線力学は診断から始まった

光線力学療法(詳細は記事1『光線力学療法とは? 光線力学の仕組み』)の歴史は非常に長くなります。元来、皮膚病の治療にはソラレンという天然物質が使用されており、これを日光に当てて治療していました。ソラレンが皮膚の疾患部位に選択的に集まる性質を利用してきたのです。そういった治療のメカニズムが100年以上前から存在しました。

光線力学診断(PDD)の手順

手術中に伴う光線力学診断(PDD)の具体的な手順は以下のとおりです。

腫瘍を光らせて診断するために、手術の2〜3時間前に5-ALA(5-ALAの詳細は記事1『光線力学療法とは? 光線力学の仕組み』を参照)を患者さんに服用していただきます。5-ALAはしばらくすると腫瘍細胞内で、光感受性物質であるポルフィリンに変わります。そして手術中では、蛍光を発するのに必要な、励起光(れいきこう)という光を当てます。波長が405ナノメーターの紫色の光をあてることで、赤い色の蛍光が発色します。これでどこに病変が残っているかが分かります。

脳腫瘍は周りの脳に染みこむように浸潤しますので、目で見てもその境目がはっきりしないことが多いのです。そこで5-ALAを使用した光線力学診断(PDD)によって、腫瘍細胞にポルフィリンが多く集まり、赤く光っているところが脳腫瘍または湿潤している範囲として分かります。このように、脳腫瘍の局在的な蛍光を診るのが光線力学診断(PDD)です。

光線力学診断(PDD)に用いられる薬品の変化

5-ALAは、1990年代に、膀胱がんの光線力学診断(PDD)において始まりました。最初は膀胱の中のポリープを切除する手術からスタートし、そのあと徐々に適応範囲が広がっていって、やがて脳腫瘍の領域に到達していきました。

膀胱がんの場合は腫瘍以外の周りにあるところ、つまり平坦な病変で境界が分かりにくいところをはっきりさせるという点に光線力学診断(PDD)が非常に適していました。だからこそ膀胱がんにおいて最初に光線力学診断(PDD)が普及したのです。なお、1994年にフロロセインを使った蛍光システムが大阪医科大学で最初に開発されました。これは私が世界で最初に開発したものです。

脳腫瘍は、術前のCTやMRIでははっきり腫瘍の境目がわかるものの、いざ手術となると境界が明確に分かりません。何とか造影できないかと考えた結果、フロロセインにたどり着きました。つまり、手術中にいかにして腫瘍の境界線を明確化させるか、という課題の答えとして光線力学診断(PDD)にたどり着いたということです。

しかし、徐々に5-ALAのほうが、より腫瘍選択性(悪性腫瘍を選択的に見つけ出す精度)が高いことが判明し、現在ではそちらに切り替わっています。

※5-ALAと同等程度の効果を発揮する蛍光物質としてはフルオロセインという物質があります。これは眼科の造影剤であり、これを使った蛍光診断の方法もあります。

脳腫瘍において光線力学診断(PDD)を行う意義

脳腫瘍摘出の手術はかつて非常に困難なものでした。脳腫瘍は境界がはっきりとしないにもかかわらず、取りすぎても取らなさ過ぎてもいけないからです。本項で脳腫瘍において光線力学診断(PDD)を行なう意味を考えます。

光線力学診断(PDD)は、手術中に腫瘍を確実に見つけて切除することを目的としています。それで必要最低限の切除を行うということが最終的な到達点です。

万が一腫瘍が残った状態だと、病気が再発します。しかし、逆に脳を切除しすぎるとなんらかの後遺症につながります。すなわち、腫瘍を取りすぎるのも取らなさすぎるのも良くないのです。脳は際限なく取れませんが、そこを安全・最大限に切除するという意味で、脳の場合は境界線を見極めることが非常に重要となります。

たとえば他の臓器を切除する場合は、再発を防ぐためにあえて切除範囲を多めに設定してくこともあります。胃や腸の場合ならば、それなりに大きく幅を取ることも珍しくありません。しかし、前述のような問題があるため、脳腫瘍の摘出ではそれができないのです。そのうえ、多くの脳腫瘍は脳の深部に進展していることが多く、肉眼的にも十分な視野の確保が難しく、更に境界が不明瞭なことも多いため、切除が困難といわれています。

では、手術中に腫瘍を確実にみつけるにはどうすればいいのでしょうか。

最初に、ナビゲーションシステムという方法が用いられていました。これは今どこの部分を手術しているのかを、カーナビのように教えてくれるシステムです。しかし、脳腫瘍では手術を進めていくにあたって脳の形がどんどん変化してきます。ナビゲーションは、術前の脳MRI画像からの地図をもとにしたナビですので、手術とともに脳の形が変化してしまうとナビゲーションが不正確になっていくのが欠点です。脳腫瘍を取り切り、また余計に取りすぎないようにするために、より精度良く腫瘍を見分けられないのかというのが課題でした。

だからこそ、脳腫瘍の診断に光線力学診断(PDD)が必要だったのです。光線力学診断(PDD)は患者さんにも魅力があり、手術する我々の側から見ても手術時間が短くて安心な方法といえます。

光線力学診断(PDD)から光線力学療法(PDT)へ

光線力学は診断から治療へと徐々に進歩しています(治療は記事1『光線力学療法とは? 光線力学の仕組み』)。5-ALAは光線力学診断(PDD)においては活躍の幅を広げているものの、光線力学療法(PDT)では認可されておらず、ドイツで今臨床試験が始まろうとしている段階です。

現在、タラポルフィンナトリウムを用いた光線力学療法(PDT)の臨床治験は東京医科大学、東京女子医科大学の脳外科の2施設のみで行われていました。2015年に脳腫瘍の治療として認可されましたので、それ以外の医療機関でも今後徐々に広がっていくでしょう。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が16件あります

髄膜腫瘍術後再発?

今年の7月に頭蓋底髄膜腫瘍の手術をしました。先日11月に3ヶ月検診を受けた結果取り除けなかった残っている腫瘍がちょっと大きくなってきているとの 事で、グレー1だと聞いていましたがこんな早く再発する事があるのでしょうか?

脳幹手術のリスク

脳幹に腫瘍が出来るとどんな症状が出るのでしょうか? 脳幹手術で記憶障害や言語障害のリスクを出ると聞きましたが、どのようになりますか? 教えて頂けたらと思います

腕の腫れです

右小脳腫瘍の摘出手術をしてから、左が麻痺が残り、杖で歩いてます。左が麻痺してるから、右で杖を使うのでどうしても右に力が入り最近は右がよくしびれます

頭と顔面に痛みがある!!

症状発症は5月下旬、頭の痛みが始まる。現在は痛みが顔面に及び特に左目の後ろ辺りが痛いとのこと。 近所の二次救急指定病院の脳神経外科で診察を受け、CT,MRIの検査を受ける。結果、おでこの後ろ、真ん中より少し左に直径1センチほどの白い物が写っていた!!医師からは腫瘍ではないとの事!とりあえず6月中旬にもう一度検査をするとのことになった。 痛み止めをもらうが改善せず、また首も痛かったので以前に通院歴のある整形外科へ!!首の骨の4番目か5番目あたりが変形してヘルニアまではいっていないとのこと!コルセット装着で4,5日安静ということになった。本日で3日目。 また以前より軽い緑内障で昨日眼科へ定期受診の際には目には異常がないとの事。 また10年前からうつ病のため心療内科にも通院している。 本人は痛みであまり動けず現在自宅で患部を冷やしながら安静にしている。 いろいろな病気などもあるので、この際トータル的に診てもらえる総合診療科の受診を考えているが、病院の情報がなかなかつかめずに困っています。または他に別の科の受診をした方が良いのでしょうか? どの病院でどのような科を受診したらよいか?よろしくお願いいたします。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳腫瘍」を登録すると、新着の情報をお知らせします