医療に携わるのは医師だけではありません。帝京科学大学教授の齋藤益子先生は、看護の立場から医療に携わってこられました。性の健康を専門とされている齋藤益子先生が近年特に注目されている、出産後の産後うつの現状についてお話をうかがいました。

産後うつを物語る自殺者数や子殺し

分娩時の出血や早産時の帝王切開対応など医療技術の目覚ましい進歩により、これまでは救うことのできなかった命を救うことができるようになりました。厚生労働省によると平成26年では年間約100万人の女性が出産していますが、そのなかで妊産婦の死亡例は40件と言われています。このように出産で死亡する女性は国際的にも少数になりました。

しかし、産後にうつ傾向になり、自殺したり、子どもを殺してしまう事例が多くなってきていることに注目する必要があります。東京23区における“自殺により亡くなった妊産婦”の数が、2005~2014年の10年間で63人にのぼることが、日本産科婦人科学会で発表されました。これは、出産数に占める割合では10万人あたり8.5人で、出産時の出血などによる妊産婦死亡率の2倍になります。

国立神経・神経医療研究センターの田口寿子先生は、子どもを殺してしまった産後うつの事例17例を報告しており、母親のうつ病の背景に、生まれた子どもの健康発育状態などの出産・育児に関わる因子が相互に強く影響し合っていることを指摘しています。

産後うつの原因

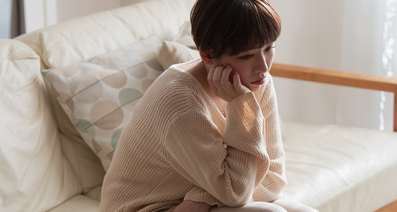

結婚と出産は、女性の人生のなかで大きなイベントです。本来なら幸せでいっぱいの母親が、どうして自殺を選択してしまうのでしょうか。

ひとつには、産後の母親に対するメンタル面でのサポート体制の弱さに問題があると考えられます。母親となる女性は、妊娠から出産までの10か月という短期間に、体型や体調の変化などたくさんの「はじめて」を経験します。医療技術の進歩により、体調の変化や早産・難産などのトラブルに対しては手厚いサポートを受けることができるようになりました。しかし、こうした体調面のサポートにくらべると、精神的な面でのサポートはまだ十分とは言いがたい状況です。

女性の出産には産婦人科の医師だけでなく助産師も関わっています。この助産師の仕事は分娩時の手助けにとどまらず、出産前の教育や出産後の母親と新生児の体調管理や生活指導など多岐にわたります。この助産師による出産前教育のなかに、母親となるための教育なども含まれているのですが、病院の業務の複雑化などでマニュアル通りの内容しか指導しない場合も多く、このような場合には、母親と助産師との関係はどうしても希薄なものになってしまいます。すると、出産に対する「怖い・痛い・出産後の育児が大変」というイメージをポジティブなものへと変化させることができないまま、育児に対する不安を抱えた状態で女性は出産の時を迎えることになってしまいます。

そして、出産後の母親を見る社会の目も、必ずしも温かいものばかりではありません。街中でも、赤ちゃんを抱いている母親に差しのべられる手や、温かい空気を感じることができないことも多くあるでしょう。そのために母親は外出時など「赤ちゃんが泣きだしたらどうしよう」と心理的なプレッシャーを感じてしまうのです。

このような状況におかれた女性が、完璧に育児をこなすことができずに自分を責めることが高じてしまった結果、自殺を選択してしまうケースがあるのです。私はこの自殺者や子殺しの実態を非常にショッキングなものとして受け止めています。

「産んだら損」ではない-もっとおおらかに育児ができる社会へ

国も少子化対策として子どもを産む方向に力を入れています。しかし、子どもは産んで終わりではなく、産んだ後の子育てにも力を入れて取り組まなければなりません。

女性が妊娠・出産すると子育てに割く時間が増えるために、仕事が中途半端になってしまう、以前に比べて家庭の時間を持てなくなる、ということが多いです。しかし、こうした肉体的・精神的な負担はすべて個人の、つまり母親の問題とされてしまうことが多く、その結果「産んだら損」という雰囲気も一部にみられるようになってしまいました。

しかし、妊娠・出産そして子育ては母親やその家族だけの問題ではありません。

メンタル面での支援ももちろんですが、母親がもっとおおらかに育児ができるように支援する社会的環境の整備など、そして子育てを行う母親にやさしい社会を実現していくことが大切です。

そのためにも、街で赤ちゃんを連れた母親に接する機会があれば、「かわいいですね」「育児頑張っていますね」と声をかけてあげてください。それだけで、母親は認めてもらえたと感じることができるのです。こうした行動が、子育て中の母親への手助け、ひいては産後うつに悩む母親にとって何よりの応援になるのではないのでしょうか。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が119件あります

親と婚約者からの言葉のDV

先生初めまして。 今私は心療内科にかかっています。診断は鬱ですが、今大分症状が落ち着き、隔週の通院も1ヶ月に一回となりました。今回ご相談したいのは、婚約者と実母から受けている言葉のDVです。言葉としては婚約者からは『気狂い』『頭おかしいんじゃねえの?』等実母からは『あんたはいつまでも結婚も決めないで居候しやがって』『お前のせいで血圧が高いんだよ!』等毎日のように言われていて、もうこんな毎日を過ごしているので。自殺願望が出てきました。取材からはその場から離れなさいとしかアドバイスは受けられず話せる相手もいません。台所で自分で調理をしていれば包丁で自分を刺そうとしたこともありました。助けてください。

うつ病と診断されましたが頼れる人がいません。

3日前に心療内科を受診し、うつ病と診断されました。 症状は、倦怠感、やる気がでない、食欲がない、泣いたり笑ったりを繰り返す、眠れない、仕事に行っても2,3時間しか働けない、疲れやすいなどです。 ご飯に関しては、誰かが一緒にいないと食べれません。 今は彼氏が頼みの綱で、彼氏がお盆休みなので看病してくれてますが、来週の木曜日から通常勤務になるので看病してもらうのが難しくなります。親とはいい関係ではないので正直頼りたくないです。職場の人も気を使ってくれてご飯を一緒に食べに行ってくれたりして嬉しいですが、話していてどっと疲れてしまいます。 一人でいると買い物もできないし、日常生活に支障がでているので、誰か頼りたいのですが頼れず困ってます。施設に入って入院でもした方がいいのでしょうか。

ここ一週間鬱のような感じ

先月くらいからもしかしたら鬱かな?と とにかく朝起床が辛く仕事に行けてません。午前中ずっと横になってます、午後になると少し落ち着く感じですが食欲が落ち体重も減ってしまいました。 仕事の負担感やコロナ不安などあるのでしょうか? 心療内科はどこもいっぱいみたいで、予約が取れたのが月末です。 その日まで大丈夫かな?と不安で仕方ないです。

抗うつ薬に抵抗があります。

主人は、抗うつ薬の副作用が怖く、出来れば漢方が良いのですが、うつ病に漢方薬は効くのでしょうか? 神経内科の医師にパーキンソン病と診断されていますが、運動機能よりも、うつ症状の方が強い為、まずはこちらを治すという判断でした。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「うつ病」を登録すると、新着の情報をお知らせします