ウォーキングは、昔から健康増進に有効であるといわれてきました。たとえば、「1日1万歩」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

インターバル速歩は、筋肉に負荷をかける「さっさか歩き」と、負荷の少ない「ゆっくり歩き」を交互に行うことで、体力の向上や生活習慣病の改善につながる新たなトレーニング法です。しかし、効果はこれだけにとどまらず、さまざまな効果が認められています。では、どのような効果が立証されているのでしょうか。

今回はインターバル速歩の生みの親である信州大学 学術研究院医学系 特任教授 能勢 博先生に、インターバル速歩の効果についてお話しいただきました。

インターバル速歩とは?

筋力・持久力を無理なく向上させる新たなトレーニング法

インターバル速歩は、筋肉に負荷をかける「さっさか歩き」と、負荷の少ない「ゆっくり歩き」を交互に行うことで、筋力や持久力を向上させることができる新たなトレーニング法です。

後ほど効果について詳しくお話ししますが、このインターバル速歩は体力向上に加え、骨密度の増加や生活習慣病リスクの改善などさまざまな効果があることがわかっています。

また、特別な運動器具を必要とせず、全体を通してトータル15分から取り組むことができる気軽さも大きなメリットであるでしょう。

歩くことさえできれば、老若男女どなたでも取り組むことができる、画期的な運動処方になっています。

インターバル速歩の方法

インターバル速歩は、以下のような流れで実施します。

- インターバル速歩に取り組む前には、ウォーミングアップとしてストレッチを十分行うことを推奨しています。特に下半身のストレッチに重点的に取り組むとよいでしょう。

- 呼吸を整えてゆっくりと歩く、「ゆっくり歩き」を3分間続けます。

- 次に、息が弾むように早歩きをする「さっさか歩き」を3分間続けます。

- 次に、再度「ゆっくり歩き」を3分間続けたら、「さっさか歩き」を3分間というように、交互に繰り返します。

- 最後に、クーリングダウンを十分に行うことを推奨しています。

週にどれくらい実施すると効果があるの?

インターバル速歩は、週4日を一つの目安として推奨していますが、たとえば平日忙しく週末しか時間がとれないという方もいるかもしれません。その場合には、週末にまとめて実施しても効果はほぼ変わりません。トータルの早歩きの時間が週60分であればよいでしょう。

「さっさか歩き」と「ゆっくり歩き」はどちらから?

さっさか歩きとゆっくり歩きは、どちらから開始しても効果に違いはありません。そのため、ゆっくり歩きから始めたほうが体に負担が少なく無難かもしれません。

インターバル速歩の効果を測定・管理するために

インターバル速歩には、その効果を高めるためにトレーニングデータを測定・管理する装置とシステムが設けられています。

インターバル速歩の測定機械・熟大メイト

熟大メイトは、歩行トレーニング時の運動エネルギー測定機能、最大持久力測定機能、筋力測定機能を搭載した装置です。腰に装着し、運動エネルギーを測定しながら使用します。熟大メイトは、通常使用で約60日分のデータを記録することが可能です。蓄積したデータは、インターネットを経由しe-ヘルスプロモーションシステムへと転送します。

e-ヘルスプロモーションシステム

熟大メイトに記録されたデータは、e-ヘルスプロモーションシステムで管理されます。このe-ヘルスプロモーションシステムは、熟大メイトのデータはもちろんのこと、歩行者の血圧、体重、体脂肪、血液検査値、食事、メンタル質問結果など、歩行者に関するあらゆるデータを管理します。

さらに、これらのデータの分析結果から、担当の健康推進コーディネーターや保健師からの簡易なアドバイスを表示します。このe-ヘルスプロモーションシステムを使用することで全国どこにいてもインターネットによる遠隔指導を受けることが可能になります。

熟大メイトとe-ヘルスプロモーションシステムの使用をご希望の方は、以下までお問い合わせください。

インターバル速歩が誕生した背景

最大体力の70%以上の運動負荷が必要

私が副理事を務めるNPO法人熟年体育大学リサーチセンターでは、有効なトレーニング法を開発するため、さまざまなウォーキング法を検証しました。まず始めに検証を行ったのが「1日1万歩」です。検証の結果、1日1万歩は定着率が50%以下であることに加え、たとえ毎日実施したとしても、期待するほど体力の向上や生活習慣病の改善につながりませんでした。

このような検証を行うなかで、個人の最大持久力の70%以上の運動負荷をかける運動を継続すると、5か月で10〜20%体力が向上することがわかったのです。

ジムでのトレーニングに代わる運動処方

では、自身の最大体力の70%以上の運動負荷をかけるには、どうしたらよいのでしょうか。本来であれば、ジムに行きマシンを使ってトレーニングを行い、トレーナーに指導してもらうことが有効でしょう。しかし、それでは費用もかかりますし、実施場所や時間を選ばなければいけません。そこで誕生したトレーニング法がインターバル速歩です。

お話しした熟大メイトによって最大持久力を測定することができますし、インターバル速歩によって最大持久力の70%以上の負荷をかける運動が可能です。さらに、先ほどご紹介したe-ヘルスプロモーションシステムを使用すれば、専門のトレーナーから遠隔で個別運動指導を受けることができます。

このように、インターバル速歩を実施すれば、ジムに通う場合の5分の1以下の費用で同じ効果が期待できることが明らかになりました。さらに、わざわざジムに行かなくとも、自分の好きな場所で、好きな時間にトレーニングに取り組むことができるのです。

インターバル速歩の効果

科学的エビデンスによって効果が立証されている

インターバル速歩は、既にいくつかの科学論文により効果が立証されています。客観的な分子生物学的エビデンスとともに、国内外で効果が認められ始めているトレーニング法なのです。

たとえば、ある研究では、中高年者(平均年齢65歳)を対象に、5か月間のインターバル速歩と「1日1万歩」を目標とした従来の歩行トレーニングの効果を比較しました。

その結果、インターバル速歩を行ったグループでは、膝伸展・屈曲筋力がそれぞれ13%、17%増加し、最高酸素摂取量も10%増加しました。一方、1日1万歩では、これらの効果は得られませんでした。

ほかにも、インターバル速歩を5か月継続することで、初期持久力が下1/3の中高年者については持久力が平均で20%増加することがわかっています。さらに、以下のような効果が認められています。

生活習慣病・肥満の改善

インターバル速歩によって、生活習慣病が改善されることがわかっています。たとえば、5か月継続することで、代表的な生活習慣病である高血圧症や糖尿病の症状を持つ被験者の30%で、それらの症状が消えることがわかっています。

また、肥満の改善も認められており、インターバル速歩を継続することで、5か月で平均1.5キロほど痩せることが明らかになっています。

関節痛の改善

変形性膝関節症と呼ばれる膝の軟骨面がすりきれる疾患があります。この疾患に罹患した患者さんもインターバル速歩を実施することにより、症状の50%が改善するといわれています。実際に、インターバル速歩によって、膝の痛みによって正座ができなかったような方ができるようになったケースもあります。

うつ症状・軽度認知症の改善

インターバル速歩によって、うつ症状が改善できることも明らかになっています。さらに、近年では、軽度認知症の症状が改善することも明らかになってきました。

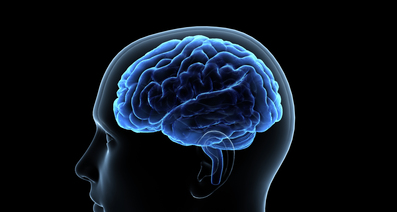

なぜインターバル速歩によって軽度認知症が改善されるかというと、持久力をつけることで脳の血流量が増加するからではないか、と考えられています。脳血流量が増え、脳細胞が多くの酸素を供給されることで認知機能が改善するというわけです。

乳製品を摂取することで、より効果が高まる

また、運動の効果だけではなく、合わせて摂取すると有効な食品のデータもそろってきています。特に効果の高い食品として注目されているものは乳製品です。インターバル速歩の実施と乳製品の摂取を合わせて行うことで、乳たんぱくが筋肉を太くし、体力向上につながることが明らかになっています。

高齢化社会におけるインターバル速歩の役割と今後の可能性については記事2『高齢化社会におけるインターバル速歩の役割と今後の可能性』をご覧ください。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

筋肉のピクつきについて

2ヶ月半前に、右太もも前側の筋肉が長時間ピクピクして脳神経外科へ行き頭部MRIと血液検査をしました。 結果異常なしでした。 ピクピクしだして、5日をピークにピクピクしている時間も短くなり、治りかけた時に逆の足や、腕、背中、お腹、いたるところがピクピクとしては場所が移るようなピクつきが出始めました。 瞬間的にだったりビクビクっというような数秒のピクつきです。 最初はひっきりなしで、安静時にピクつきを感じていました。 行動時はほぼわからないです。 2ヶ月たったくらいで、あまりひっきりなしという感じではなくなったのですが、 新たに左足の前脛骨筋の部分にかなり小さなピクつきがあることに気づきました。 不規則にピクついて1日中なっているような感じです。 5日程度前に首のピクつきも現れましたが、少し治りそうな感じはあります。 パフォーマンスはずっと変わらないのですが、神経内科に行きました。 力の測定をしましたが異常なしでした。 腱反射は亢進と言っていました。 診察中にピクつきが出ず、見たらこれかってわかるのになって言われました。 結局、大きな病院で検査しないとわからないと言われました。 一旦、様子見で終わりました。 alsをずっと気にしていたりもします。 ピクつきを見ただけで、良いものか悪いものかって判断できるのでしょうか? 最初に出た右足太もものピクつきはほぼないです。 前脛骨筋のところがかなり小さく不規則にピクつきが持続してるところが少し気持ち悪いです。 右太ももに出ていたようなピクつき方と少し違う気がします。 ずっと見てるわけではないので、ずっとピクつきがあるのかはわかりません。 静止時にはだいたい感じます。 どういった状態なのでしょうか? 毎日調べてしまったり、気にしすぎなところが性格的にはあります。 自然と治っていくでしょうか?

バセドウ病でひどく疲れる

バセドウ病でメルカゾールが効きすぎてしまい、疲労感がひどいです。 過去に潜在性橋本病の診断あり、6年前と3年前に無痛性甲状腺炎になりました。 その後なんとか生活していましたが1年前にバセドウ病に。最初はヨウ化カリウム丸で治療。 9月に悪化して、メルカゾールに変更。 10mg→7.5mgとなりましたが仕事で半年近く残業が多かったせいか体調が悪く、10mgにしたところ今度は薬が効きすぎて先日から7.5mgになりました。 現在数値は tsh 12.8 、ft4 0.76です。 あまりにも体がだるいです。数値としてはひどくないのかもしれませんが、起きた瞬間から体が疲れていて、何をするのもしんどいです。 はじめて無痛性甲状腺炎になった際も体感としてとにかく疲れて動けず、数値が落ち着いてからも動けるようになるまで数ヶ月かかりました。 体質なので仕方ないのかと思いますが、どの程度で落ち着くのか、散歩だけでもした方が等なにかあれば教えていただけないでしょうか。 あまりの疲労感に参っています。 仕事は在宅でさせてもらっています。昨日会社に行きました(片道徒歩と電車で40分)が移動だけで疲れすぎて体調が悪く、30分程度で帰宅しました。 158cm46.5kgくらいだと調子がいいのですが、今は何もせず食事を同じようにとっていても44kgまで落ちています。 甲状腺の状態が悪いと精神面に影響があり、パニック障害まで行きませんが、電車や乗り物が苦手になったり、意味もなく息苦しくなったりするので、早く落ち着いてほしいなと思っています。 なにかありましたらぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

起床時の軽い目眩について

2/3の歯医者で頭の位置がやや低く、椅子を起こしたときに軽いめまいを感じました。 ちょっとふわふわする程度で視界が歪んだり足がふらつくというほどではありませんでした。 それ以来、起床時にめまいを感じるようになりました。 ・起きてすぐだと足が若干ふらつきます。 ・頭にごく軽い圧迫感を感じます。 ・視界には変化はありません(チカチカする、暗くなる等ナシ)。 ・吐き気のような不快感が若干ありますがごく軽く車酔いになりかけ程度です。 ・数分間続きます 歯医者の時のように、短時間横になった程度では発生しないのですが、数時間以上横になるとおこるようです。 しばらくすると治るし加齢もあるのでまあいいかと思っていたのですが、日に日に、若干ずつではありますが悪化している感じがして不安になりました。 今回はじめて歩行に支障がありました(寝不足でいつもより数時間早く就寝したため、通常より3時間ほど早く起床しています)。 倒れ込むほどではありませんが、ちょうど、「ぐるぐるバット」でまっすぐ歩けなくなるような感じで、とっさに机につかまりました。 そこまでの状態になったのは数秒で、そのあとは「ふわふわ」は感じているものの、家事に支障はない、という程度の状態です。 このまま様子を見ていてよいでしょうか。 生活の中でこころがけた方が良い事など(頭を積極的に動かす・動かさないようにする・水分を取るなど)ありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

右脇腹、右側の背中、左脇腹の痛み

今年の1月に人間ドック受診後をし、胆嚢がん疑いで要精密検査となりました。 その後定期的にエコー検査をしており、先生からはおそらく大丈夫だと思うと言われていました。 しかし、6月ごろの検査後、数週間後から右脇腹に痛みが出てきたため、再度病院を受診しました。その際に腹部CTをしましたが特に異常はないとのことでした。 今月の6日にエコー検査をしたところ、胆石と9ミリほどのポリープがあるとのことでした。 先生がおっしゃるには胆石による痛みかもしれないということでしたが、最近左脇腹にも痛みが出てきており、胆嚢がんと膵臓がんではと心配しております。 画像などはなく分からないことが多いと思いますが、痛みの原因として考えられる病気はどのようなものがあるのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「生活習慣病」を登録すると、新着の情報をお知らせします