てんかんは小児に多い病気というイメージがありますが、有病率では高齢者が最も多いとされます。高齢社会を迎えた日本においては、今後さらに高齢者のてんかんが増加すると予測されています。高齢者てんかんについて、福岡山王病院てんかん・すいみんセンターの赤松直樹先生にお話を伺いました。

高齢者の1000人に10人がてんかんを発症

てんかんは、小児期に多く、高齢者では発症することはないと思われているようですが、近年の疫学調査の結果から、てんかんの発症率は高齢者でもっとも高いことがわかっています。高齢者とは65歳以上と定義していますが、65歳以上でのてんかんの有病率は1%を超えています。ちなみに、40歳以上では0.4%です。日本ではてんかんに罹る人がおおよそ1000人に8人といわれていますが、高齢者に限定すると1000人に10人程度となります。日本における65歳以上の高齢者人口は3千数百人を超えているので、国内の高齢者におけるてんかん患者数は40万人ほどにものぼると推測できます。

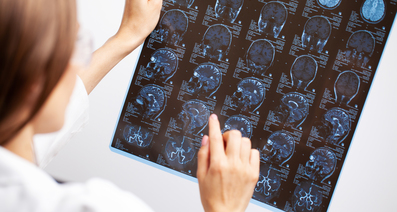

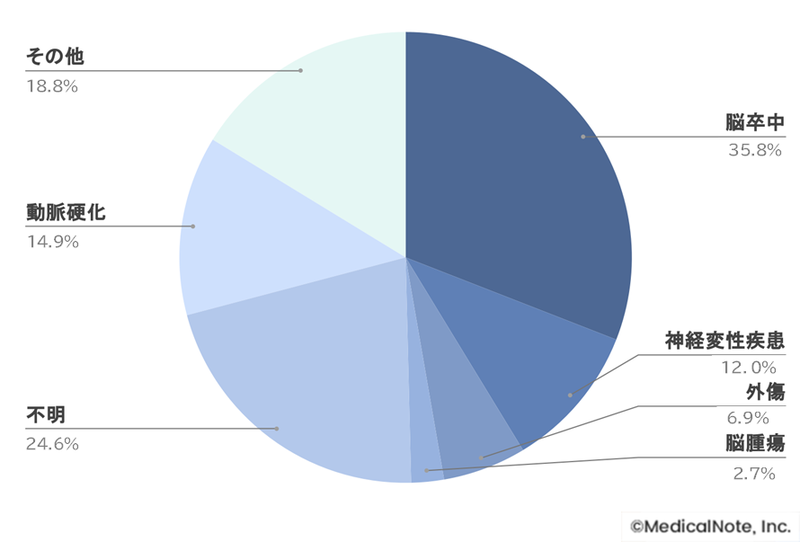

高齢者てんかんの原因でもっとも多いのは下記のグラフに示すように脳卒中です。

てんかん発作は、電気回路がショートして起こるものです。つまり、脳のどこかに病変があると、ショートしやすくなるのです。加齢にともない脳卒中や外傷など、脳は何らかの損傷を受けやすくなります。てんかんを発症する要因が増えるため当然かもしれませんが、高齢社会を迎えた日本においては、今後さらに高齢者てんかんが増えることが予測されています。

一方、脳卒中などの病変が何もないのにてんかんを起こす非病変性てんかんが多いのも高齢者の特徴のひとつです。この場合、てんかん発作は側頭葉に起こることが多く、半数以上は二次性全般化を起こさない複雑部分発作です。意識を消失したり、自動症といって、手をモゾモゾしたり、口をペチャペチャしたりと、特徴的な動作を繰り返す症状がみられますが、この時けいれんはありません。患者さんの半数はけいれんがないため、他の病気と誤診されてしまいます。そのため、てんかんと診断されるまでに時間がかかってしまうのです。

高齢者には抗てんかん薬の効果が高い

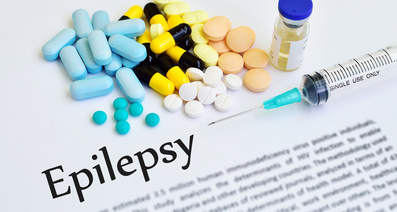

高齢者に多くみられる病変を伴わないてんかんは、薬による治療効果が非常に高いので、正しく診断されれば、抗てんかん薬でピタリと発作を止めることが可能です。

抗てんかん薬は、部分(焦点)発作にはカルバマゼピン等の部分発作に効果スペクトラムのある薬剤、全般発作にはバルプロ酸等と、発作のタイプに応じて薬剤を使い分けなければなりません。ただ、この時に注意しなければならないことは、カルバマゼピンやフェニトインという従来からある抗てんかん薬は、他の薬との併用で肝臓での代謝の活性化を早めたり、逆に遅くしたりする場合があるということです。

高齢者は、すでに何かの持病があったり、薬を服用していたりと、多様な背景をもっています。例えば、ワルファリンを服用している患者さんがカルバマゼピンを併用すると、ワルファリンの分解が早くなって薬の濃度が変わってしまいます。あるいは抗がん剤を服用している患者さんであれば、抗てんかん薬を併用することで、抗がん剤の濃度が下がってしまう薬剤があります。(酵素誘導作用)

過去5年から10年ほどの間に登場したレベチラセタム(Levetiracetan・LEV : 一般名)やトピラマート(topiramate・TPM : 一般名)などの新しい抗てんかん薬には、これらの酵素誘導作用がないものが多いので、高齢者にはこういった相互作用のない薬剤を使うことが必要です。また高齢者のてんかんは軽症であるケースが多いのに加えて、薬物代謝もゆっくりとしているので薬の量も少なくて済み、通常量のおよそ3分の1程度の投与量で発作をコントロールすることができます。

※新規抗てんかん薬

一般名

トピラマート(TPM)

ラモトリギン(LTG)

レベチラセタム(LEV)

ガバペンチン(GBP)

てんかんは、抗てんかん薬を服用することで発作を抑制することが可能です。ただし、薬の作用が安定するまでには年単位の治療が必要になります。早い段階でてんかんを正確に診断し、一刻も早く発作をコントロールすることが大切です。

福岡山王病院 神経内科、日本神経学会 代議員

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

福岡山王病院 神経内科、日本神経学会 代議員

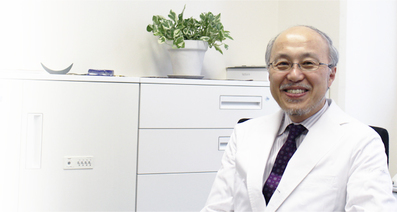

赤松 直樹 先生日本神経学会 神経内科専門医・指導医

高齢化の進む日本において、てんかん治療に尽力し続ける

産業医科大学病院にて、医師としてのキャリアがはじまる。その後、米国クリーブランドクリニック財団病院神経内科にて脳波・てんかん部門のフェローとして研修を受け、帰国後に専門領域としてのてんかん診療を開始。内科的治療でてんかんを治すために努力を重ね、現在は、福岡山王病院の神経内科にて、てんかんを専門に日々診療にあたっている。 超高齢社会に突入した日本において、高齢者てんかんの重要性にも言及。高齢者てんかんの診断と治療に力を注ぐとともに、国際医療福祉大学の教授も務め、若手医師の育成にも尽力。

赤松 直樹 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「てんかん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が29件あります

てんかん患者の仕事について

中学生の頃にてんかんと診断されてから、約15年ほど経ちます。 発作は、完全に意識を失って、強直&痙攣する大発作と、数秒間ぼーっとする欠伸発作があります。 現在、会社員をしています。 仕事はとてもやりがいがあり、楽しんでいます。 しかし、環境としては劣悪です。。日付を超えても働き続ける長時間労働で、給料も低い。ひとりひとりに任される責任も重いです。 それでも、他の仕事にはない楽しさだけで続けてきましたが、ついに先日、家でぶっ倒れてしまいました。5年ぶりの大発作です。 要因としてはやっぱり、疲労やストレス、寝不足があるのだろうとは思います。そして、今の仕事を始めてからずっとそこは気がかりではありました。 会社にてんかんのことは伝えていますし、口では理解もしてくれていますが、やっぱり実感が伴わないとなかなか心からの理解を得られるのは難しいです。 数日前の大発作から、まだ頭痛と気持ち悪さが続く中で、仕事をどうするべきか悩んでいます。 お医者さんならやはり、きちんとした生活リズムの作れる仕事をおすすめされるのでしょうか...?

てんかん発作?

まだ、診察していないのですが、肺に水がたまって、手足のむくみ不眠症、吐き気嘔吐恐怖、どうき、気持ち参るなく夜に泣いてる。

笑いてんかんについて

こんばんは 娘が精神疾患で通院歴8年になります 脳波検査をしたのですが 診断はてんかんではないと言われました 親の私はてんかんです 娘が8年ぐらい笑つたり、泣いたりを繰り返しています 毎日です 笑いてんかんがあると知りました 痙攣はありません 舌を噛んだりします 診断書にはてんかんの疑いと記載されています 病状が悪化しているので病院を変わろうかと考えています 笑いてんかんてあるのでしょうか? できればてんかん専門の病院で診てもらいたいです

外傷性てんかんによる発作

昨年の12月に父親が交通事故にあい頭の手術をしました。 事故にあってすぐ意識がない時にてんかんの発作が起きたと言われました。 そしてその後1年ぐらいが経ち先週の木曜日にてんかんの発作が起きました。 その時の発作を実際自分の目では見たのではなく人から教えて貰ったのですが 腕がピンと上に伸びて首を横に振る動作を1時間していたそうです。 その日病院で入院をして金曜日に退院したのですがその翌日の土曜日にまた同じ発作が起きてまた入院をしたそうです。 医師から脳に異常は無いと言われたそうです。 今は退院して家にいるのですが木曜日に発作が起きたあとから何を喋っているか分からない喋り方をしているそうです。 私が心配なのはこの発作が1時間も起きたことで脳に異常が起き、話せなくなったり痴呆症になってしまうのが心配です。 てんかんの発作で話せなくなったりしますか? 私は父親と離れて暮らしているのでどのように発作がおき今どのような状態なのかは正確にはわからないです。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「てんかん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。