てんかんとは、脳の異常により突然の発作症状を繰り返す病気です。てんかん治療ではてんかん発作を起こさないようにすることが重要であり、抗てんかん薬による薬物治療が中心となります。

それでは、抗てんかん薬とはどのような薬で、どのような効果があるのでしょうか。また、治療を続けるうえで注意すべきことはあるのでしょうか。

てんかんの治療について

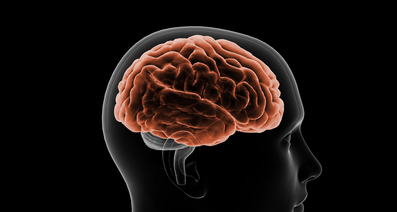

てんかんとは、“てんかん発作”と呼ばれる発作症状を特徴とする病気です。普段は規則正しいリズムを繰り返している脳の電気信号が乱れ、脳の神経細胞に突発的な興奮が発生することで起こります。

てんかん治療は、このような異常興奮を抑え、発作が起こらない状態にすることを目標とします。治療の中心となるのが抗てんかん薬による薬物治療で、てんかん患者さんのおよそ6~7割は適切な薬物治療によって発作をコントロールすることができるようになります。

抗てんかん薬の効果が不十分な一部の患者は脳の興奮部位を切除する“外科治療”や迷走神経と呼ばれる神経を刺激し続けることで発作を抑える“迷走神経刺激療法”、食事の内容を工夫することで発作が起こりにくい状態にする“食事療法”などを行うこともあります。しかし、いずれの治療法も抗てんかん薬による治療を試みてから行われるものであり、多くの治療法は抗てんかん薬との併用が必要となります。

てんかんの薬物治療について

てんかんの治療で用いられる薬は、抗てんかん薬と呼ばれます。抗てんかん薬は脳の神経細胞の過剰な興奮を抑えたり、電気信号の伝達を抑えたりするはたらきがあり、飲み続けることでてんかん発作が起こらないようにすることができます。

日本ではさまざまな種類の抗てんかん薬が使用でき、薬によって効きやすい発作の特徴(発作型)、効果の持続時間、副作用の特徴が異なっています。

どのような薬を使うかはてんかんの治療ガイドラインや患者さんの生活スタイルを元に、主治医と相談しながら決められます。

主な抗てんかん薬の特徴

主な抗てんかん薬の例として、以下のものがあります。

バルプロ酸ナトリウム

全般発作と呼ばれる“脳全体が興奮するタイプ”のてんかんに対して効果が高く、よく用いられる薬です。

カルバマゼピン

焦点発作と呼ばれる“脳の一部が興奮するタイプの発作に用いられます。他のいろいろな薬剤との相互作用がありますが、採血で血中濃度をみながら効き具合を細かく調整することが可能で、焦点発作に対する効果が高く、現在でもよく用いられています。

エトスクシミド

欠神発作と呼ばれる“突然動作が停止し、意識を消失する発作症状”に有効な薬です。

ゾニサミド

複数の抗てんかん薬を使用する場合に、ほかの薬への影響が少ないといわれており、焦点発作、全般発作どちらにも有効です。

ラモトリギン

さまざまなタイプのてんかん発作に対して用いられます。少量から開始し、増量するのに時間がかかりますが、妊娠・出産を希望する女性や高齢者に対しても安全に使いやすい薬です。

レベチラセタム

主に焦点発作に対して使用されます。他の薬との相互作用がなく、治療用量から開始でき、小児から高齢まで幅広く用いられる薬のうちの1つです。

ラコサミド

主に焦点発作に対して使用されます。レベチラセタムと同様、他の薬との相互作用がない特徴があるのと、新しいナトリウムチャンネル阻害薬の1つとして、使用されることが増えてきています。

ペランパネル

焦点発作や一部の全般発作に用いられます。効果が長く続き、しかも効きはじめるのが速いため、1日1回、寝る直前に内服するという特徴があります。

てんかん治療中の生活について

抗てんかん薬は、毎日規則正しく服用し続ける必要があります。抗てんかん薬の服用によって発作が治まったように見えても、突然服用をやめると発作が再発することもあるため、自己判断で薬の量を減らしたり、服用を中断したりすることのないようにしましょう。

抗てんかん薬にはさまざまな種類があるため、適した薬が見つかるまでは薬の効果や副作用を見極める必要があります。服用時の症状の変化に気を配りながら、定期的な受診を欠かさないようにしましょう。

抗てんかん薬の副作用について

抗てんかん薬は長期にわたって飲み続ける必要があるため、薬の選択にあたっては副作用の様子も重要な判断材料となります。副作用は薬の種類によって異なりますが、代表的なものは発疹、眠気、ふらつき、肝機能障害などがあります。

副作用が強かったり自分のライフスタイルと合わなかったりする場合、薬の種類や量を変えることもあります。薬を飲み始めてから気になる症状がある場合は、我慢せずに医師に相談することが大切です。

てんかん治療中の運転について

てんかん発作が起こると自分の意志ではコントロールができなくなるため、車や機械の運転は難しいと考える人は少なくありません。しかし、てんかんがある人でも、抗てんかん薬を服用することで2年間以上症状がコントロールできている場合は、医師に意見書を書いてもらい、公安委員会で許可を得ると車の運転をすることができます。運転する際は体調の変化に気を配り、抗てんかん薬を確実に服用することが大切です。

自立支援医療制度について

抗てんかん薬の内服は長期にわたることが多く、生涯内服する例も少なくありません。経済的負担軽減のため、てんかんの外来診療に関わるもの(薬剤費、診察費、脳波検査費用など)を3割負担から1割負担に軽減(収入額によって上限額設定あり)することができます。指定自立支援医療機関(インターネット等で検索可能)でのみ有効です。

毎日規則正しく飲み続けることが大事

抗てんかん薬はてんかん治療の中心となる重要な治療であり、脳の電気信号をコントロールして発作を抑えるはたらきがあります。発作が落ち着いた状態を維持するために、毎日規則正しく飲み続けることが大事なので、飲み忘れたり自分の判断で中断したりすることのないようにしましょう。

TMGあさか医療センター 脳神経外科 部長・てんかんセンター長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「てんかん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が29件あります

てんかん患者の仕事について

中学生の頃にてんかんと診断されてから、約15年ほど経ちます。 発作は、完全に意識を失って、強直&痙攣する大発作と、数秒間ぼーっとする欠伸発作があります。 現在、会社員をしています。 仕事はとてもやりがいがあり、楽しんでいます。 しかし、環境としては劣悪です。。日付を超えても働き続ける長時間労働で、給料も低い。ひとりひとりに任される責任も重いです。 それでも、他の仕事にはない楽しさだけで続けてきましたが、ついに先日、家でぶっ倒れてしまいました。5年ぶりの大発作です。 要因としてはやっぱり、疲労やストレス、寝不足があるのだろうとは思います。そして、今の仕事を始めてからずっとそこは気がかりではありました。 会社にてんかんのことは伝えていますし、口では理解もしてくれていますが、やっぱり実感が伴わないとなかなか心からの理解を得られるのは難しいです。 数日前の大発作から、まだ頭痛と気持ち悪さが続く中で、仕事をどうするべきか悩んでいます。 お医者さんならやはり、きちんとした生活リズムの作れる仕事をおすすめされるのでしょうか...?

てんかん発作?

まだ、診察していないのですが、肺に水がたまって、手足のむくみ不眠症、吐き気嘔吐恐怖、どうき、気持ち参るなく夜に泣いてる。

笑いてんかんについて

こんばんは 娘が精神疾患で通院歴8年になります 脳波検査をしたのですが 診断はてんかんではないと言われました 親の私はてんかんです 娘が8年ぐらい笑つたり、泣いたりを繰り返しています 毎日です 笑いてんかんがあると知りました 痙攣はありません 舌を噛んだりします 診断書にはてんかんの疑いと記載されています 病状が悪化しているので病院を変わろうかと考えています 笑いてんかんてあるのでしょうか? できればてんかん専門の病院で診てもらいたいです

外傷性てんかんによる発作

昨年の12月に父親が交通事故にあい頭の手術をしました。 事故にあってすぐ意識がない時にてんかんの発作が起きたと言われました。 そしてその後1年ぐらいが経ち先週の木曜日にてんかんの発作が起きました。 その時の発作を実際自分の目では見たのではなく人から教えて貰ったのですが 腕がピンと上に伸びて首を横に振る動作を1時間していたそうです。 その日病院で入院をして金曜日に退院したのですがその翌日の土曜日にまた同じ発作が起きてまた入院をしたそうです。 医師から脳に異常は無いと言われたそうです。 今は退院して家にいるのですが木曜日に発作が起きたあとから何を喋っているか分からない喋り方をしているそうです。 私が心配なのはこの発作が1時間も起きたことで脳に異常が起き、話せなくなったり痴呆症になってしまうのが心配です。 てんかんの発作で話せなくなったりしますか? 私は父親と離れて暮らしているのでどのように発作がおき今どのような状態なのかは正確にはわからないです。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「てんかん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。