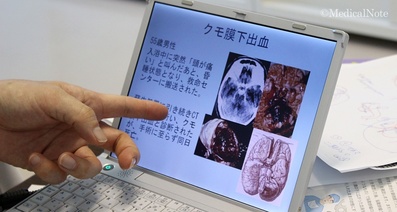

未破裂動脈瘤が見つかった患者さんには、「どういう病気かわからない」「手術や破裂がこわい」という2つの不安がつきまといます。患者さんは、その未知に対する不安と病気への恐怖をいつも漠然と抱えているので、医師の立場から正しい情報を伝えることが重要です。破裂の危険性や治療の危険性について日本医科大学脳神経外科 大学院教授 森田明夫先生にお話をうかがいます。

破裂する危険性はどのくらいあるか

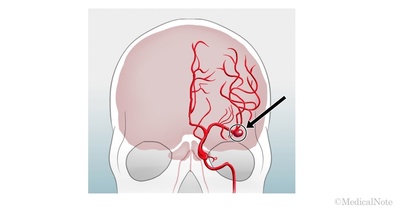

ひとくちに「動脈瘤」といっても、そこにはいろいろな要素が含まれています。大きさ、場所、形などパターンがあって、それぞれに特徴が異なります。ですから、動脈瘤をひとつの病気としてとらえることはとても難しいのです。

もっとも重要な要素は、大きさ、場所、形です。さらに、高齢かどうか(年齢)、女性かどうか(性別)、高血圧かどうか、という要素を加えた6つの要素が、動脈瘤の診断には重要といわれています。ただし、年齢、性別、高血圧の3つについては、「どの要素がどのくらい影響しているか」というはっきりした有意差は明らかになっていません。

そこで、さまざまなパターンがある動脈瘤の危険性を判断するために、2015年6月、アメリカのアナルスニューロロジー誌に「未破裂脳動脈瘤グレーディング」が発表されました。6つの要素をもとに3年間の破裂率の平均を予測し、動脈瘤の破裂リスクをⅠ~Ⅳに段階分けした指標です。たとえば、70歳以上ならば1点、女性ならば1点、と加算していきます。

たとえば、スコアの点数が0点だった場合、3年間に予測される動脈瘤の破裂率はおよそ0.2%です。信頼区間は、動脈瘤から破裂率を求める研究に参加した一定数に限定された患者さんの動脈瘤から予測しようとするために発生します。「一定数」から得られた破裂率には、精度に限界があるわけです。つまり動脈瘤の数が変われば、平均の破裂率も変わってくる可能性があります。0.2パーセントと「断言」することはできません。

しかし、断言することはできないものの、統計的な手法で「95パーセントの確率で、0.1~0.3パーセントの間にすべての動脈瘤の破裂率の平均がある」ということがいえます。一方で対象となる患者数が少なくなると、そのあやふやさ(=信頼区間の幅)は広くなってしまいます。たとえば信頼区間が計算上0〜0.4パーセントになる場合もあるわけです。すなわち、実際には0.2パーセントではなく0パーセントとか0.4パーセントである可能性もでてくるわけです。破裂率を「0.2パーセント」としているのは、そのような誤差も考えにいれてということになります。

スコアの点数が0点だった場合は、「グレードⅠ」となり、総合的な破裂リスクは3年間で1パーセント以下と予測できます。このグレーディングを基準として、もし「グレードⅠ」と評価されれば「特別な治療を行わず経過観察でいいだろう」と診断できます。

しかし、0点の動脈瘤でも3点の動脈瘤でもグレードⅠという診断になります。年齢や性別、高血圧の有無などで多少の差はつくものの、非常に幅のある数値であるととらえていただくといいでしょう。

大きくなる危険性はどのくらいあるか

動脈瘤は、大きくなる可能性もあります。 世界のいくつかの脳動脈瘤データから作成されたPHASESという動脈瘤を評価するための指標では、人種、高血圧の有無、年齢、大きさ、くも膜下出血の既往、場所の6つの要素によって動脈瘤を点数付けします。たとえば、日本人ならば3点、高血圧があれば1点というように、加算して動脈瘤の特性に点数をつけていきます。オランダの症例のほか、フィンランドや日本の症例など6つの集団のデータを集めた研究です。2014年にオランダの研究チームがランセットニューロロジー誌に発表しました。

このPHASESを使用して動脈瘤の拡大率を予測した指標が、2015年ストローク誌に発表されています。破裂率と同じように、動脈瘤が拡大する危険性を予測した指標です。実は、先ほど紹介した日本からの未破裂脳動脈瘤グレーディングと同様に、こちらも4つのグレードに分類されています。破裂率拡大率ともに、危険性はおおよそ同じグループ分けに入るといっていいでしょう。

治療のリスクはどのくらいあるか

動脈瘤の破裂リスク、拡大するリスクを知り、自分の動脈瘤がどのように分類されるのかを理解したうえで、次に考えなければならないのは「治療リスクはどのくらいあるのか」ということです。まだ研究段階のため、治療リスクのはっきりとした指標はありません。しかし、動脈瘤のグレードと同じように「この患者さんにこの治療を行えばこの程度の治療リスクがある」というデータを集め、現在治療リスクの指標を作成しているところです。急速に発展する血管内治療の成績や動脈瘤の評価に加えて、患者さん個々の危険性(持病など)を考慮した最新のデータを集めながら、2016年末の発表を目指し研究がすすめられています。

今後は、「年齢は何歳で、動脈瘤は何個で、どこにあって、何㎜で、持病は何があって、それならば破裂リスクは○パーセントで、拡大リスクは○パーセントで、治療リスクは○パーセントである」という専門家が出した基準を、患者さん自身が知ってから主治医のもとを訪れるようになるでしょう。自分である程度の知識を持ってから、改めて主治医の意見を聞いたり自分の考えを反映することができたなら、治療に臨む心構えや医師が決めた治療方針への納得度も違ってくるかもしれません。

患者さんとのリスクコミュニケーションの重要性

さらに、リスクについて患者さんに知っていただくにあたり、もうひとつ重要なことがあります。それは、医師が予測したパーセント=危険性を患者さんにどう正しく理解していただくかです。

たとえば、自分に未破裂動脈瘤があると仮定して「破裂リスクは20パーセントです」と伝えられたと想像してみてください。みなさんはどう感じるでしょうか。実は、そのような状況になった場合、患者さんは「破裂するかしないかどちらかなんだ」と感じるといわれています。つまり、ほとんどの患者さんが「50パーセント」の確率として受け止めるということです。

こんな研究結果があります。患者さんが破裂リスク(パーセンテージ)をどのようにとらえるかという研究です。

一生涯で5パーセントの破裂リスクがあると診断されたある患者さんは「この動脈瘤の心配をなくすことができるなら、私の人生を10年~20年捧げてもいい」とおっしゃったそうです。しかし、「5パーセント」を年月に換算してみるとどのくらいになるかといえば、実際には2~3年程度にしかなりません。この場合の年月とは、もし5パーセントの確率で動脈瘤が破裂したら健康を損なうだろうと考えられる年月です。そのような病気に対して自分の健康な10年~20年と交換してもよいと考えてしまうわけです。つまり、患者さんは、本来ものすごく少ないリスクの割合であるにもかかわらず、なかなか正しく認識することができずに、実際の数値よりも数倍~10倍程度大きい数値としてとらえてしまうという結果が出たのです。

2000年頃までは、脳動脈瘤が見つかると患者さんが不安からうつ状態になり、QOLが下がるという報告がありました。おそらく、現在のような正しい指標や研究データがなかったため、患者さんが動脈瘤を正しく理解する機会がなかったからでしょう。むやみに「あなたの動脈瘤の破裂率は○パーセント」と伝えられるだけでは、どんな方でも強い不安を抱えてしまいます。

ですから、このような危険性を患者さんにどう受け取っていただくかは非常に重要です。以前から、未破裂動脈瘤の破裂リスクをわかりやすく説明できないものかとさまざま考えてきましたが、なかなか適切な方法やたとえが見つかりません。医師が算出した数値をいかに正しく伝えるか、患者さんにどれだけ情報を提供できるかが、今後の脳ドックの課題だと感じています。

東京労災病院 院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が13件あります

未破壊脳動脈瘤の予防処置について

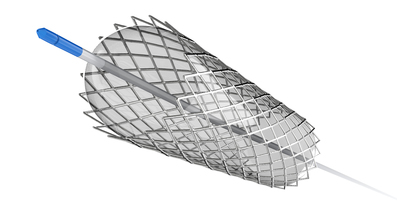

開頭クリッピング術とカテーテルによるコイル術の違いを教えてください

めまいで受診したところ脳動脈瘤が見つかり、経過観察と言われた

半年ぐらい前からめまいがひどく、横から殴られたようにぐらついたり、視界が揺れたりしていたため、 耳鼻咽喉科を受診したところ、異常なしと診断を受けたが、脳神経外科の受診を勧められた。 その後、脳神経外科を受診したところ、脳動脈瘤という診断を受けたが、めまいの直接的な原因ではないと言われた。 脳動脈瘤の方はまだ大きくはないので経過観察だが、若いので念のため半年おきにMRIを撮るという流れになった。 この場合、めまいに対しては何科を受診したらよいのか。 また、脳動脈瘤に関しては引き続き同じ脳神経外科でMRIを撮りに行った方が良いのか。それとも一度別の病院にかかった方が良いのか。

未破裂脳動脈瘤の治療に関して

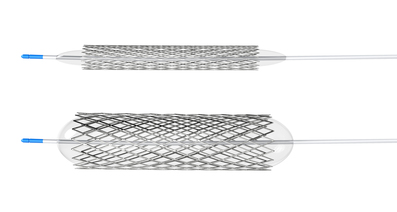

10年ほど前に脳底動脈に脳動脈瘤を指摘され、高血圧、高脂血症の薬を内服中でございます。頸部の動脈狭窄もあるため、抗凝固剤も内服しております。 ここ数年で動脈瘤の大きさが2倍くらいになり、現在の大きさは5~6mmです。大きさはさほど問題は無いようなのですが、瘤の形が突き出ている角?のようなものが数カ所あり、それも大きくなっているとのことで、何らかの治療を勧められました。 しかし、動脈瘤の位置が開頭では確認しにくい位置にある為クリッピングは難しく、コイリングが最も良いだろうと言われました。コイリングに関しても、これ以上ネックが大きくなったら難しくなるとのことです。 一番問題なのが、ヨード過敏症があると言うことです。 40年以上前の腎結石の際の造影で、全身に湿疹が出来、ヨード過敏を指摘されました。そのため、どこの病院に行っても治療は出来ないと言われてしまいます。 何か良い方法はないものかと悩んでおります。 私の叔母が40歳代でくも膜下出血で、母が脳出血で亡くなっていること、高血圧の持病もあり、時々血圧が220以上まで跳ね上がる事もあるため、何とか治療できたらと願っております。 何か良い方法があればご教授頂きたく、ご相談させて頂きました。 よろしくお願いいたします。

クモ膜下出血はどのような人がなるのでしょうか?

先日、友人のお母さんがクモ膜下出血で亡くなったという話を聞きました。発見が遅く、発見されたときにはすでに亡くなっていたそうです。私には一人暮らしの母が地元にいるのですが、この話を聞いてから母が突然、倒れるのではないかと心配になることがあります。クモ膜下出血って、そもそもどのような人がなるのでしょうか?ならないように気を付けることができるのでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳動脈瘤」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。