炎症性腸疾患(IBD)とは、腸の炎症によって腹痛や下痢などの症状が繰り返される病気の総称であり、主な病気としては潰瘍性大腸炎やクローン病が挙げられます。どちらの病気も内科治療を中心とし、使われる薬もほぼ同じものですが、異なる治療法もあります。ここでは潰瘍性大腸炎とクローン病それぞれの治療法について詳しく解説します。

炎症性腸疾患の治療の概要

炎症性腸疾患の主な病気として挙げられる潰瘍性大腸炎とクローン病はどちらも原因がはっきりと分っておらず、根治療法は現在のところ存在しません。また、病状がよい時期(寛解期)と悪い時期(再燃期)を慢性的に繰り返すため、共に長期間の治療、定期的な通院が必要となります。

よって、治療によってできるだけ長い期間、寛解状態を保つことが治療の目標となります。近年では有効な薬も複数あるため症状がコントロールしやすくなり、症状が落ち着いていれば就学、就労、妊娠、出産なども可能です。

炎症性腸疾患の治療は内科治療が中心ですが、状況に応じて外科治療を選択することがあります。詳細は次の項目から解説します。

潰瘍性大腸炎の治療

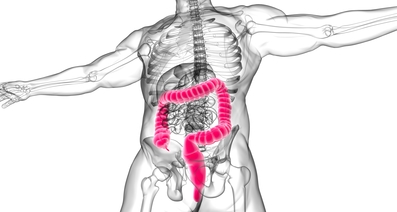

潰瘍性大腸炎とは、大腸の内側の粘膜が炎症し潰瘍などができる病気で、血便、ねばねばとした便、下痢、腹痛などの症状が現れたり治まったりすることを慢性的に繰り返します。重症の場合、発熱、体重減少、貧血などが起こることもあります。潰瘍性大腸炎の治療法には内科治療と外科治療の2種類があり、主に内科治療が行われますが、場合によっては外科治療が行われることもあります。

潰瘍性大腸炎の内科治療

潰瘍性大腸炎の治療に用いられる薬は複数あります。代表的な薬は、5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤で、軽症~中等症の患者の治療に用いられます。

また、5-ASA製剤には炎症を抑える作用と、抑えた炎症が再度起こらないようにする作用が期待できます。飲み薬で処方されることが一般的ですが、大腸の中でも肛門近くにある直腸やS状結腸までは薬が届きにくいことがあるため、そのような場合は坐薬が処方されることもあります。

さらに5-ASA製剤で治療効果が現れない場合はステロイド製剤、免疫調節薬、生物学的製剤、低分子化合物などが処方されるほか、血球成分除去療法が行われることもあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

- ステロイド製剤:中等症~重症患者に用いられることが一般的。強い炎症を抑える作用がある。

- 免疫調節薬:ステロイド製剤では病気のコントロールが難しい場合に用いられる。炎症を抑える効果が小さいため、ほかの治療法で炎症を和らげた後に状態を維持する目的で使われることが一般的。副作用の懸念があるステロイド製剤の使用量を抑える役割も果たす。

- 生物学的製剤:ステロイド製剤では治療効果が見られない場合やステロイドの減量、中止によって症状が再燃する可能性がある場合に用いられる。炎症を起こすTNF-αやIL12/23という物質を阻害するもので、注射で投与する。また、炎症を引き起こすリンパ球の腸管への遊走を阻害する薬剤も使用されるようになった。

- 低分子化合物:炎症のシグナルを直接おさえる経口薬剤。

- 血球成分除去療法:血液を取り出し、白血球などの炎症に関与する成分を取り除いて再び体内に血液を戻す治療法。

潰瘍性大腸炎の外科治療

内科治療で効果が得られない場合や副作用が強い場合、大量に出血している場合、炎症で腸に穴が開いた場合、大腸がんを合併した場合は手術が検討されます。

潰瘍性大腸炎の手術では、大腸を全摘出することが基本です。生涯人工肛門となる場合もありますが、近年は小腸にパウチ(便をためる袋)を作って肛門につなげ、肛門を温存することが一般的になっています。ただし手術直後は人工肛門となる場合が多く、後日人工肛門をなくす手術を行います。

クローン病の治療

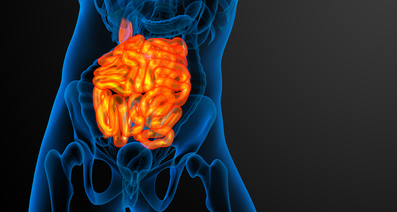

クローン病とは口の中から肛門までの消化管のどこかに炎症や潰瘍が起こる病気で、特に小腸や大腸が好発部位とされています。約半数の患者が痔瘻を合併することも特徴です。治療法には栄養療法と薬物療法、外科治療があり、栄養療法や薬物療法を中心に行うことが一般的です。

クローン病の栄養療法

栄養療法は炎症を抑える目的で行われます。1つ目の方法は経腸栄養療法で、脂肪をほぼ含まずアミノ酸を主体とした成分栄養剤、または脂肪分がやや多く少量のたんぱく質が含まれた消化態栄養剤を飲むか、鼻や首、腹部から注入します。2つ目の方法は完全中心静脈栄養で、経腸栄養療法が行えない場合や小腸に炎症がある場合、腸が大幅に狭くなっている場合などに血管から栄養を投与します。

また、症状が落ち着けば通常の食事もできますが、基本的には低脂肪、食物繊維の少ない食事が推奨されています。

薬物療法

クローン病の薬物療法は潰瘍性大腸炎と同様、主に5-ASA製剤のほかステロイド製剤、免疫調整薬などの内服薬によって行われます。これらの治療で効果が現れない場合は生物学的製剤が用いられたり、血球成分除去療法が行われたりすることもあります。

クローン病の外科治療

腸が大幅に狭くなっている、腸に穴が開いている、炎症部分に膿がたまっている(膿瘍)といった場合は外科治療が選択されることがあります。

手術では、炎症した部分だけを小さく切除する方法か、腸の狭くなった部分を広げて通りをよくする方法(狭窄形成術)が状態に応じて選択されます。

炎症性腸疾患の場合は医師の指示にしたがって治療の継続を

炎症性腸疾患の原因は不明であり、治療も長期間にわたって行う必要がありますが、近年は適切な治療で症状をコントロールできるようになってきました。

また、炎症性腸疾患は寛解期と再燃期を慢性的に繰り返すため、寛解のときでも再燃(再発・悪化)しないように治療を継続することが大切です。治療や日常生活については医師の指示にしたがうようにしましょう。

札幌医科大学医学部 内科学講座 消化器内科学分野 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

札幌医科大学医学部 内科学講座 消化器内科学分野 教授

仲瀬 裕志 先生日本炎症性腸疾患学会 理事長日本消化器免疫学会 理事日本小腸学会 理事日本高齢消化器病学会 理事日本内科学会 評議員・総合内科専門医・指導医日本消化器病学会 財団評議員・消化器病専門医・消化器病指導医・炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン作成委員会副委員長・北海道支部 幹事日本消化器内視鏡学会 社団評議員・消化器内視鏡専門医・消化器内視鏡指導医

炎症性腸疾患の病態研究における第一人者の一人。炎症性腸疾患とサイトメガロウイルスの関連などの研究のみならず、消化器内科分野における外科、放射線科、化学療法部との密接な協力体制により患者さんのよりよいQOLのための高度先進医療を目指す。

仲瀬 裕志 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

下腹部左下の鈍痛

下腹部左下に鈍痛があります。 今も耐えられない痛みでは無いんですが、キリキリ痛みが続いてます。 何が原因でしょうか。

便秘気味で、腹痛を伴って出る

以前から便秘気味ではあったが、最近は頻繁に腹痛がある。(下腹がキリキリと痛む) そしてそれにしばらく苦しんでいると、急に便意がして排便となる。 以前は3日に1回程度の便通。今はもう少し間隔が空き、数日に1回ぐらい、少量しか出ない。 以前は2ヶ月に1回程度の腹痛だったのが、最近は毎週のように痛い。 急に苦しくなるのはどうにかならないかと思う。

繰り返す発熱、体の不調

11月12日頃から 微熱、平熱、倦怠を繰り返し カロナールも効かず 大きな病院でPCRして陰性 血液検査(2回行っており、2回目は5本採血してもらいました)、異常なし レントゲン異常なしで 腹部エコーで脾臓が腫れてたため なんらかのウイルス感染症との診断。 来週月曜日に どのウイルスに感染したか検査結果がでます。 今週の火曜日、水曜日、木曜日は とても体調が良く 回復したと思われましたが 昨日の朝から嘔吐、38.9の熱 お腹の不快感で 小さなクリニックを受診 聴診でゴロゴロお腹の音がしたようなので なんらかのウイルスによる腸炎との診断。 カロナールや 整腸剤を処方され いまは熱は下がり お腹だけ不快感。 ここ最近ずっと 熱を繰り返し 体の不調を繰り返し 回復してもいつまた 体が不調になるか不安で 仕事もずっと休んでます。 他に、原因があるのか 他に、病気が隠れてるのではないかと心配で 原因が知りたいです 今回大きな病院で受けた 検査以外に なにか、追加で検査を受けるとしたらどんな検査でしょうか。 考えられる病気があるとしたら どのような病気でしょうか。 今回の腹痛や嘔吐も 最初に診断されたウイルス感染症と関係があるものなんでしょうか。

鈍い腹痛と下痢

一昨日の夕方頃から僅かな腹痛、翌朝未明に鈍い腹痛と下痢を数回、その後37.1℃の発熱がありました。朝に整腸剤、昼に37.4℃まで上がったため解熱剤を服用し、そのまた次の日には熱は下がったのですが、不定期で訪れる鈍い腹痛と下痢が現在も続いています。一昨日と昨日は水っぽい便、今日は柔らかくて少し水っぽい便が出ました。 お腹を指で押したところ、おへその左側が痛みます。また、腹部膨満感もあります。 生物などはその数日前から食べていません。 何の病気が考えられるでしょうか? また、病院にかかった方が良いでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「炎症性腸疾患」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。