IBD(炎症性腸疾患)のひとつであるクローン病は、消化器官のさまざまな場所に炎症や潰瘍ができる病気です。根本的な治療法はまだ見つかっていませんが、できるだけ症状を悪化させないよう、治療によって病気の進行を抑えることが重要です。クローン病の治療としては、主に、薬物療法や、栄養療法などを行います。

本記事ではクローン病の治療について解説します。

クローン病の薬物療法について

内服薬により炎症を抑えることが一般的

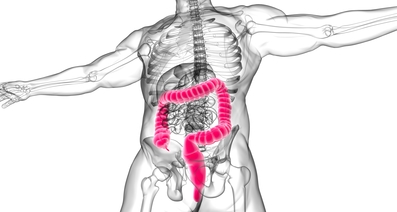

クローン病の治療では、小腸や大腸、直腸、肛門などに生じた炎症を抑えるために、抗炎症作用のある内服薬を用いることが一般的です。症状が悪化してきたら、より強力に炎症を抑える作用のある、副腎皮質ステロイドを使用します。病気の状態によって適切な薬剤は異なるため、患者さん一人ひとりに合わせた薬剤の組み合わせを検討します。

症状が悪化したときは生物学的製剤を用いることも

クローン病の症状が悪化して、内服薬の投与では十分な効果が期待できないことが分かった患者さんには、近年新しく登場してきている生物学的製剤が使割れることが多いです(2019年9月時点)。生物学的製剤は、生物からつくられる物質を応用して製造された薬剤で、バイオ医薬品ともいいます。クローン病の治療で用いる生物学的製剤は、腸の炎症に関与している物質のはたらきを抑える作用があります。

ただし、生物学的製剤は、投与時の副作用が強く出る可能性や、免疫力が低下してB型肝炎や帯状疱疹などのさまざまな合併症が起こる可能性があります。患者さんに適した薬剤をよく検討して処方するとともに、合併症が起こっていないかどうか、全身の状態を継続的にチェックしていくことが重要です。

また、通院頻度は患者さんの重症度によって異なります。

クローン病の栄養療法について

クローン病の栄養療法とは?

クローン病は、内服薬による治療に加えて、栄養療法を行うことがあります。脂肪の多い食品は控えて、栄養剤という高カロリーの液体を飲んで栄養を補うことにより、腸の炎症を抑え、症状の改善が期待できる方法です。

栄養療法の方法には、専用のチューブを鼻から挿入して寝ている間に栄養剤を摂取する方法があります。この治療をきちんと続ければ、クローン病の症状の改善が期待できることが知られています。

鼻から摂取することが苦手な場合は、ボトルタイプのものを経口摂取する方法も可能です。食事を減らした分、栄養剤に置き換えて摂取することで、腸の負担を減らすことにつながります。ただし、味やにおいが独特なので、フルーツなどの味をつけられるフレーバーを加えたり、ムースやゼリーにして食べたりと、工夫して続けている方もいらっしゃいます。

診断がついたらまずは栄養療法を覚えることが大切

クローン病と診断されたら、栄養療法の具体的な方法や注意事項などをしっかり覚えていただくことがまずは重要だといえます。症状が重くなってから急に食生活を変えるのは難しいことですが、早いうちに覚えておけば、栄養療法をスムーズに受け入れやすくなるからです。

とくに10代の患者さんは、周りの友達に合わせて食べすぎてしまうこともあり、栄養療法をきちんと続けるのは難しい年代だと思います。また、独り暮らしを始めたことをきっかけに食生活が乱れ、症状が悪化してしまうことも考えられます。しかし、10代のうちに栄養療法を覚えておくことで、30代や40代になってから「やはり栄養療法を頑張らなくてはいけない」「もう1回、試してみよう」と考えて治療を行うことができます。

クローン病を悪化させないために

クローン病は、基本的には命に関わる病気ではありません。しかし、病気が完全に治癒することはありません。病気が進行すると、腸閉塞などの重い合併症を発症し、手術が必要になる可能性があります。クローン病にかかっている年月が長くなると、大腸がんを発症する方もいらっしゃいます。クローン病は、できるだけ症状を悪化させないように、病気の進行を抑えることが重要です。

しかし、クローン病の患者さんの中には、病気をあまり深刻にとらえず、調子がよいときは治療をやめてしまう方もいらっしゃるようです。調子がよいときほど、きちんと通院を続けることが大切です。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が13件あります

胆石になって胆嚢取って4年になります。下痢が続いています。

クローン病になって5~6年、胆石になって胆嚢取って4年。下痢が続いています。すい臓あたりも触るとカチカチになっています。胆嚢すい臓と下痢の関係を教えてください。よろしくお願いいたします。

症状と画像診断

小腸に軽度の拡張と少量の腹水と診断され、クローン病の疑いと循環器の医師に画像診断されましたが、症状が全くありません。 初期のクローンだと症状がないとこのサイトで言われましたが、症状と画像診断はいつ一致するのですか? 画像診断でわかるぐらいなら、既に症状に出るのではないですか? 消化器の病院に三院行っても、クローンではない派が三院とクローン初期派は、循環器の医師1人。どちらを信じて内視鏡の決断すればいいのか困っています。

今病院で耳鳴りの薬漢方を処方して頂き飲んでます。良い方法を教えてください。

最近耳鳴りやパクパクと音がする。後中性脂肪

クローン病の治療は?

21歳の息子の件でご相談です。腹痛と下痢が続き、薬でも症状が治まらず長引いて痩せてきました。病院を消化器の専門のところに変えて、一昨日、内視鏡の検査を受けました。組織の検査結果は2週間後となるが、おそらくクローン病ではないかという話だったようで、お薬をもらって帰ってきたようですが、クローン病の場合、どのような治療となるのでしょうか?ネットで調べると治らないと書かれているのですが、本当に治らないのでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「クローン病」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)