子宮頸がんとは、子宮の入り口である子宮頸部と呼ばれる部分にできるがんのことで、主な原因はヒトパピローマウイルス(HPV)の子宮頸部への感染です。HPVは主に性交渉によって感染することから、性交渉の回数やパートナーの数が多い女性のほうが子宮頸がんの罹患リスクが高いと考える方も少なくありません。では、性交渉の回数やパートナーの数によって、子宮頸がんの罹患リスクは異なるのでしょうか。

本記事では子宮頸がんの原因や性交渉との関係について詳しく解説します。

子宮頸がんの原因と性交渉の関係

子宮頸がんの主な原因は、性交渉によるHPV感染で発症することです。しかし、HPVに感染してすぐに子宮頸がんを発症するわけではなく、数年以上の長い年月をかけて“異形成”と呼ばれる状態になり、そこからさらに数年以上かけて子宮頸がんに進行します。

すなわち、子宮頸がんの発症には、HPVウイルスへの感染に加えて感染が持続することが条件です。そのため、性交渉の回数やパートナーの数が多い場合はHPVの感染機会も多くなるため、HPV感染を持続させる原因の1つとなり、子宮頸がん発症のリスクを高めることになります。

子宮頸がんと経験人数の関連性

前述のとおり、性交渉の回数やパートナーの数が多いほどHPVの感染機会が増え、子宮頸がんのリスクが増加する可能性は否定できません。

その一方で、経験人数が少なければHPVに感染しないというわけではありません。また、まれですが子宮頸がん、特に腺がんの中には、HPVが検出されずHPV感染以外の原因が疑われるものも報告されています。このことからも、性交渉の経験がなくても子宮頸がんを発症する可能性がまったくないと言い切ることはできません。つまり、子宮頸がんは性活動が活発でなければ発症しないわけではないことを知っておくことが大切です。

子宮頸がんを予防するには

子宮頸がんはさまざまながんの中でも予防方法とその効果がはっきり示されているがんだといわれています。子宮頸がんの予防策には、“ワクチン接種”と“子宮頸がん検診”の2つがあります。

ワクチン接種

HPVはおよそ100種類ありますが、子宮頸がんの発症リスクが高い型は約14種類あります。この中で、子宮頸がんの原因となるHPV16と18型の感染を予防するワクチン(HPVワクチン)が開発されていました。国内の研究では、ワクチンを接種した90%以上の方で子宮頸がんの発症リスクが高い“HPV-16、18型”の90%以上の感染を予防したという報告が示されています。

しかし、発症リスクが高いHPVの全ての型に有効なわけではなく、接種したとしても全ての方に予防効果がみられるわけではありません。そのため、ワクチン接種に加えて定期的な子宮頸がん検診を受けることが非常に大切です。

子宮頸がん検診

子宮頸がんはがんの中でも進行がゆっくりであるといわれており、“異形成”と呼ばれる段階を経て子宮頸がんに移行します。子宮頸がん検診は子宮頸がんに進行した状態だけではなく、がんの前段階も発見でき、子宮頸部の細胞を少量こすり取るだけで検査が可能です。子宮頸がん検診は、2年に一度検査を受けることで子宮頸がんによる死亡率を減らすことが証明されており、多くの自治体で公費助成による検査が受けられます。

HPVワクチンは、2013年から安全性に懸念があるとして“積極的勧奨”が中止されていました。しかし、世界的にも安全性が認められたことで、2021年11月にHPVワクチンの積極的勧奨の再開が決まりました。厚生労働省は「HPVワクチンを1万人が受けることで、受けなければ 子宮頸がんにかかっていた約70人のがんを防ぐことができ、 約20人の命が助かる」と試算しています。HPVワクチンを接種することに際して不安や疑問がある場合は、かかりつけ医や看護師に相談するとよいでしょう。また各都道府県などには相談窓口が設置されているため“HPVワクチンに関する相談先一覧”を参考に確認するのも1つの方法です。

正しい知識を身につけることが大切

子宮頸がんは、HPVの持続感染によって引き起こされる病気です。HPVは1回でも性交渉の経験がある女性であれば誰もが感染する可能性がありますが、性交渉の経験が少なければ無関係な病気というわけではありません。しかし、子宮頸がんはHPVワクチンの接種や子宮頸がん検診によって予防できる病気でもあります。そのため、子宮頸がんの原因とリスクを知ったうえで、対策を心がけることが大切です。

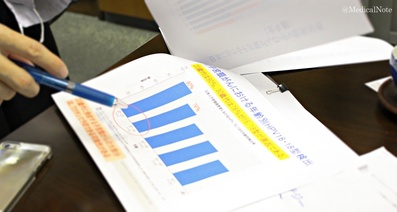

日本では子宮頸がんの発症の若年化が顕著です。実際に2019年に子宮頸がんで亡くなった方のうち49歳以下は573人で、全体の約2割を占めていることが明らかになっています。このようなデータはがん情報サービスセンターのサイトで死亡率や罹患率、生存率などの数値をデータ化して一般向けに提供しているため、こういった情報も参考にするとよいでしょう。

【がん情報サービスセンター】 グラフデータベース

国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科 医師

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

腺癌の専門の病院

今日 結果を聞いて抗がん剤治療をします。と言われたが、ほかにどんな治療があるか知りたい

開腹し子宮全摘出予定

開腹し子宮全摘出予定です術後どのくらいで仕事復帰できるのか?また、車の運転はどのくらいでできるのか?

子宮頸がん

はじめまして。7月中旬くらいに子宮頸がん検診を受け、細胞診の結果が、軽度異形成となりました。そのあと、精密検査を受け今検査結果待ちです。細胞診で軽度異形成でしたが、精密検査で中度や高度異形成やガンがみつかることはありますか? 不安な日々を送っています。一応、病院の先生にはそんなに深刻なことではないからって言われましたが、凄く不安です。

子宮頚がんでも出産可能でしょうか。

大変お世話になっております。 子宮頚がんのクラス3aです。 まだ月一回の検診に行っておりません。 もし、今妊娠していたら出産は可能なのでしょうか。 万が一を考えて不安になっております。 次回の検診日が先なので、 至急回答をお願い申し上げます。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「子宮頸がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。