子宮頸がんとは、ヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスの感染によって、子宮の入り口である“子宮頸部”と呼ばれる部分にできるがんのことです。HPVはありふれたウイルスで、性交渉を介してどんな女性にも感染する可能性があります。感染しても自然にウイルスを排除できることも多いですが、一部の女性はHPVの感染が持続することになり、前がん病変を経て子宮頸がんへと進行します。

HPVの中でも子宮頸がんを引き起こしやすい“ハイリスク型HPV”に対してはHPVワクチン(子宮頸がんワクチン)が開発されており、HPVの感染を予防し子宮頸がんにかかるリスクを減らすことができるといわれています。それではHPVワクチンの子宮頸がんを予防する効果・接種をするメリットと、接種後に起こり得る症状や有害事象のリスクはどのようなものなのでしょうか? また万が一接種後に何らかの症状が出たときはどのようにしたらよいのでしょうか?

※本記事は一般医療ライターが執筆し、当該領域専門医の監修のもと掲載している情報です。

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の効果

HPVワクチンは、女性を子宮頸がんから守るために世界保健機関(WHO)が主体となり、接種を推進しているワクチンです。子宮頸がんの6〜7割の原因となる2つのHPV(16型と18型)の感染を予防でき、初めての性交渉前までに接種すれば、子宮頸がんの前がん病変のみでなく、30歳以下の若い女性の子宮頸がん(浸潤がん)の発症を劇的に(約80〜90%)減少させることが判明しています。HPVワクチンの接種を受ける人と子宮頸がん検診を受ける人の割合をそれぞれ約90%と約70%まで高めることで、今世紀中に子宮頸がんで亡くなる女性の数を大幅に減らし、世界的にこのがんを根絶させることが期待されています。

世界や日本での接種状況

2019年時点で、80か国以上の国でHPVワクチンが国の公費による予防接種プログラムとして導入されており、9〜14歳ぐらいでの接種が推奨され、一部の国では接種率が80〜90%を上回っています。またHPVは性交渉により、男性も女性も感染の機会があるありふれたウイルスであり、子宮頸がんのみでなく、外陰がん、腟がん、中咽頭がん、男性の陰茎がんなどの原因にもなるウイルスであり、欧米を中心とした先進国では、男性も女性もともにHPVワクチンの接種が行われています。

上記のことから日本でも、2010年から公費によるHPVワクチン接種の助成事業が開始され、2013年から国が定める定期接種の対象とし、中学1年生(一部は小学6年生)から高校1年生(12〜16歳)の女性を対象にして、公費による接種が始められました。

ワクチンの効果がもっとも期待できる年齢

HPVワクチンは、感染(初めての性交渉)前に接種することが望ましく、16歳頃までに接種した場合がもっとも効果が高いと考えられています。ただし16歳を過ぎてからでも、ある程度の有効性が保たれることが分かっています。

一般的に17歳以上になると性交渉の経験がある女性の割合も少しずつ増加するため、HPVワクチン接種による子宮頸がんの予防効果は年齢とともに少しずつ弱くなると考えられています。しかし、最近ではワクチン接種をしない人に比べて有意差をもって子宮頸がんの予防効果があるという複数の報告が出されています。また、日本ではすでに性交渉の経験のある女性や16歳までに接種をしなかった女性でも、25歳ぐらいまでは積極的に接種を検討することがすすめられています。

実際に海外の報告では、45歳までにワクチンを接種すればある程度の効果が期待できることが分かっているほか、アメリカでは26歳までの女性にワクチンの接種を推奨しています。また16歳以上の方がHPVワクチンを接種する場合でも、安全性について明確な懸念点はないと考えられています。

HPVワクチンの有害事象(副反応)

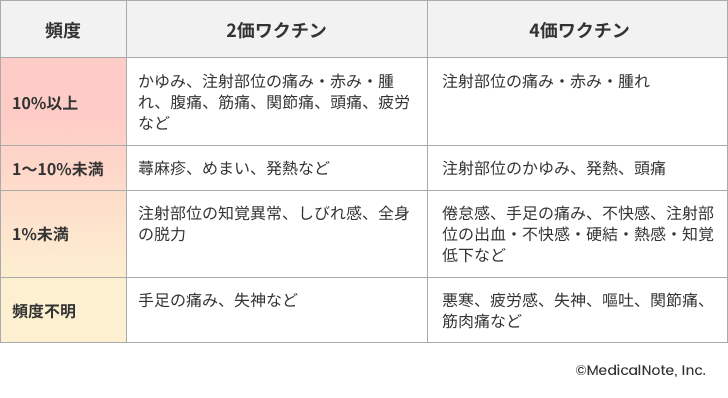

現在日本で使用可能なHPVワクチンには、2価ワクチン、4価ワクチン、9価ワクチンの3種類があります。このうち公費による定期接種として使用できるのは、2価ワクチンと4価ワクチンです。これらのワクチンを接種した後に起こり得る有害事象*には、以下のものがあります。

上記のほか、非常にまれに以下のような重い副反応*も報告されています。

- アナフィラキシー:呼吸困難、蕁麻疹などの重いアレルギー症状

- ギラン・バレー症候群:手足の力が入りにくいなどの症状

- 急性散在性脳脊髄炎:頭痛、嘔吐、意識の低下などの症状

*有害事象:ワクチンと直接関係していない症状も含む望ましくない事象のこと

*副反応:有害事象の中でもワクチンとの関係性が証明されている反応のこと。ほとんどが一時的な症状で、ワクチンの有効性がリスク(副反応)よりも上回る場合に接種が認められる。

子宮頸がんワクチンの安全性に関する見解

ワクチン接種後に副反応疑いとして報告された長く続く広範囲の痛みや手足が動かしにくい、手足がけいれんのように震えるなどの多様な症状については、報告直後から厚生労働省の専門部会における専門家による調査が進められました。調査の結果、これらの症状の多くは、脳や神経そのものの器質的な病気ではなく、機能性身体症状*であるとの見解が出されました。これらの症状は接種時の痛みや不安を含む何らかのストレスが原因となる場合もあるが、原因がはっきりしない場合もあるとされています。

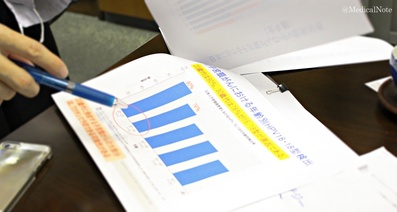

また、このような多様な症状は、子宮頸がんワクチンの接種歴がない女性にも、ワクチン接種歴のある女性と同様に、一定数報告されていることが全国疫学調査で示されました。実際に名古屋市による大規模調査(名古屋スタディ)においては、接種した人と接種しなかった人との間で、24項目にわたる多様な症状の頻度を調べたところ、両群において発生頻度の有意な差が認められなかったことなどから、HPVワクチンの接種とこれらの症状との因果関係を示す明確な根拠は示されませんでした。

このようなことからも、厚生労働省では安全性について特段の懸念が認められないとし、ワクチンによる有効性が副反応のリスクよりも明らかに上回ることを確認し、HPVワクチン接種の積極的な勧奨(対象者に対する個別通知による推奨)が2022年4月より再開されました。

*機能性身体症状:何らかの身体症状はあるものの、画像検査や血液検査などを受けた結果、その身体症状に合致する異常所見が見つからない状態。

世界での安全性における見解

世界的には、WHOが世界中の接種データを基に常に安全性の解析を行っており、これまでに、子宮頸がんワクチンの接種を差し控えるような安全性の問題は認められないとの結論を示しています。

WHOは2019年に“接種ストレス関連反応”という概念を提唱し、HPVワクチンを含むあらゆるワクチンの接種において、ワクチン接種前後に生ずる不安・恐れ、それをきっかけに生ずる一連の痛みや恐怖症・身体変化、急性ストレス反応として過換気による呼吸困難感や血管迷走神経反射によるめまいや失神、その後にはさまざまな神経症状的反応が起こり得ることを示しました。またこれらの症状は、周辺や社会的環境の影響を受けやすいこと、これらの反応を防ぐには、接種者(医師・看護師など)からの丁寧な説明・コミュニケーションによる緊張や恐怖の軽減、信頼の構築が重要であるとしています。

HPVワクチン接種にかかる診療・相談体制の整備と情報提供

厚生労働省は、HPVワクチンの接種後に、万が一何らかの症状が出現した場合の診療・相談体制についても整備をしてきました。

まず、接種後に何らかの症状が起きて不安な場合は、接種してもらった接種医を受診し相談しましょう。そこで必要であれば全国47都道府県に80数か所ある大学病院や中核病院などの協力医療機関に設置された専門の窓口でいつでも相談・紹介を受けられます。さらに厚生労働省の専門医療機関への紹介も可能な体制が構築されたので、必要に応じて紹介を受けることも可能です。

また、接種にあたっては、厚生労働省や各自治体、関連学会などの作成したリーフレット(接種対象者向け・保護者向け・接種医向けなど)が作成され、各ホームページなどからいつでも閲覧することが可能です。このほかにも、自治体による対象者への個別の周知体制も整備され、接種にあたって十分な情報提供が受けられるようになっています。

厚生労働省:HPVワクチンに関する情報提供資材

HPVワクチンを受けるには

定期接種対象者(小学6年生~高校1年生の女性)

小学6年生~高校1年生の女性は、公費助成により接種を受けることができます。

2022年4月には、これらの女性に対して、HPVワクチンに関する情報や公費による定期接種の対象であることを、法律に基づいて自治体から対象者と保護者に個別に周知が行われました。予診票も同封されるので、これらの情報をもとに接種希望者は接種を受けることができます。現在日本で接種可能なHPVワクチンは2種類あり、いずれも6か月のうちに合計3回の接種が必要になります。

キャッチアップ接種(1997年度~2005年度生まれの女性)

また前述のように、高校2年生以上の1997年度~2005年度生まれの女性(令和4年(2022年)度に17歳から25歳の9学年)で、HPVワクチンの接種機会を逃してまだ接種していない女性や、接種を1回ないし2回で中断してしまった女性も、令和4年度から3年間は公費で接種を受けることが可能です(キャッチアップ接種)。

詳しくは各自治体のホームページなどをご参照ください。

定期接種対象者以外の場合(キャッチアップ接種の対象外の方)

原則として自己負担での接種になります。自由診療のため、費用は医療機関によって異なり、3回合計で5~6万円程度になると考えられます。

接種を受ける医療機関については、小児科、内科、産婦人科などがありますが、HPVワクチンを取り扱っているかどうかを含め、医療機関に確認するようにしましょう。

また国内では男性への4価HPVワクチンの使用は承認をされていますが、公費での接種は受けられません。

心配なことは医師に相談

HPVワクチンは、世界中の国で接種がすすめられており、子宮頸がんによって死亡する女性の数を減らし、治療により子宮を失ったり妊娠できなくなったりしてしまう女性を減らすことが期待されています。日本でも令和4年度から、その有効性と安全性に懸念がないことが確認され、ワクチン接種の積極的な推奨が再開されました。

どんなに有効なワクチンでも全ての人に有害事象が現れないと言い切ることはできないため、ワクチン接種で得られる利益と、頻度は少なくとも起こり得る副反応のリスクを、接種を受ける本人とその保護者が十分に理解したうえで接種すべきか決めることが大切です。

接種にあたり心配なことがある場合は、かかりつけの医師に相談してみるようにしましょう。

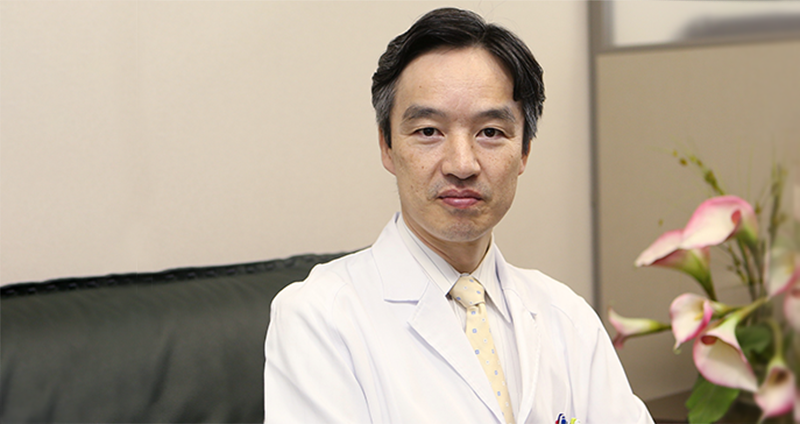

和歌山県立医科大学 産科婦人科 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

和歌山県立医科大学 産科婦人科 教授

井箟 一彦 先生日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医・代議員日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医・婦人科腫瘍指導医・代議員日本癌学会 会員日本癌治療学会 会員日本臨床細胞学会 会員

和歌山県立医科大学では、全ての婦人科がん患者さんに医学的根拠に基づいた説明・診療を徹底しており、患者さんとの強い信頼関係を築いている。また絨毛性疾患の取扱い規約や治療ガイドラインの確立に尽力し、全国の患者さんの相談・診療を行っている。日本産科婦人科学会のHPVワクチンに関する委員会の委員を務め、子宮頸がん予防のためのワクチンと検診に関するエビデンスに基づく医療情報の提供と啓発活動に尽力している。

井箟 一彦 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

腺癌の専門の病院

今日 結果を聞いて抗がん剤治療をします。と言われたが、ほかにどんな治療があるか知りたい

開腹し子宮全摘出予定

開腹し子宮全摘出予定です術後どのくらいで仕事復帰できるのか?また、車の運転はどのくらいでできるのか?

子宮頸がん

はじめまして。7月中旬くらいに子宮頸がん検診を受け、細胞診の結果が、軽度異形成となりました。そのあと、精密検査を受け今検査結果待ちです。細胞診で軽度異形成でしたが、精密検査で中度や高度異形成やガンがみつかることはありますか? 不安な日々を送っています。一応、病院の先生にはそんなに深刻なことではないからって言われましたが、凄く不安です。

子宮頚がんでも出産可能でしょうか。

大変お世話になっております。 子宮頚がんのクラス3aです。 まだ月一回の検診に行っておりません。 もし、今妊娠していたら出産は可能なのでしょうか。 万が一を考えて不安になっております。 次回の検診日が先なので、 至急回答をお願い申し上げます。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「子宮頸がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。