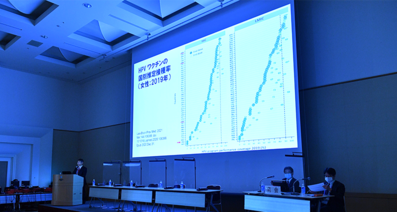

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を予防する効果があるとされるワクチンのことをいいます。日本においては2013年4月に定期接種となりましたが、接種後のさまざまな症状の報告があったことから、2013〜2021年まで国による接種の積極的勧奨が中断されていました。しかし、2021年11月には専門家会議でHPVワクチン接種の有効性が副反応のリスクを上回ると判断され、積極的勧奨の中断が終了し、2022年4月より積極的勧奨が開始されました。では、HPVワクチン接種は受けるべきなのでしょうか。また、検診を受けていればHPVワクチン接種は受けなくてもよいのでしょうか。

本記事では、HPVワクチンの有用性などについて現時点で科学的根拠に基づいた情報をお伝えします。

ワクチンと検診の有用性とは

子宮頸がん予防のためには、HPVワクチン接種と子宮頸がん検診受診の両方が推奨されており、“HPVワクチンを打ったから検診は受けなくてよい”あるいは“将来子宮頸がん検診を受けるからワクチンは打たなくてよい”という考えは推奨されていません。この理由には、ワクチンと検診の有用性にあるといわれています。

ワクチンの有用性

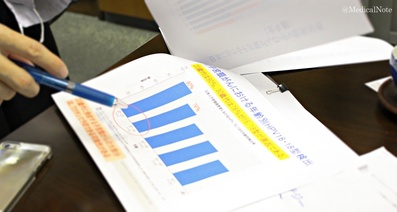

性器に感染するHPVは約40タイプが知られ、そのうち子宮頸がんと関連が高いのは約13〜14タイプです。過去、日本において公費で接種可能なワクチンにより予防できるのは、特に子宮頸がんの発生と関連が深いとされる16、18型の2タイプの感染でした。そのため、それ以外の型への感染が原因となる子宮頸がん(全体のおよそ3~4割)は予防できませんでした。しかし、9価ワクチンの登場により31、33、45、52、58型の5タイプにも効果がみられ、2023年4月1日より定期接種の対象となりました。

検診の有用性

現在日本で行われている検診は、子宮頸部の細胞を採って異常な細胞が存在するかを調べる細胞診という検査です。この細胞診において、子宮頸がんやその前段階である前がん病変を持つ人が正しく陽性と判定される確率は5~7割です。つまり、実際にがんを発症していても“発症していない”と診断される可能性があることになります。

このようにHPVワクチンも子宮頸がん検診も共に完璧な予防策ではありません。そこで、これら2つを組み合わせることで相互に補完し合い、より効果的な予防を目指すという考え方が一般的です。

HPVワクチン接種の適切な時期と対象

HPVワクチン接種がもっとも推奨されるのは初回性交渉前の女性です。現在の日本においてもHPVワクチン接種が公費補助の対象となっているのは、小学6年生から高校1年生相当の年齢の女性です。

ただし、2022年にHPVワクチン接種の積極的勧奨が再開したことに伴い、1997年4月2日から2006年4月1日に生まれた女性のうち、まだHPVワクチンの接種が済んでいない方に対しては、2022年4月から2025年の3年間、HPVワクチンを公費で接種できるキャッチアップ接種が実施されています。また、それ以外の年代の方でも、任意接種として全額自己負担でHPVワクチンを接種することは可能です。

性交渉を経験していても効果はあるの?

一部ではこの推奨が誤解されて、“初回性交渉後の女性はHPVワクチンを打っても効果はない”と捉えられています。しかし実際、日本産科婦人科学会が医師向けに発行しているガイドラインには、これまでの研究では45歳までの女性に対するHPVワクチン接種の有効性が示されているとの記述があります。これはHPVワクチンには接種時点で“感染しているHPVの型”への治療効果はないが、“まだ感染していない型”への予防効果はあるとされているためです。

性交渉の回数が少ない場合は接種しないでもよいの?

“性活動が活発でない人はワクチンを受けなくてもよい”という考えもしばしばみられますが、これも注意が必要です。HPVは性交渉により感染するため性交渉の回数が多いほど感染する危険性が高いというのは明らかですが、一度の性交渉でも感染する可能性はあります。実際、性交渉経験のある女性の50~80%がHPVに一過性に感染するとされています。このように、身近なウイルスであるHPVに対して、適切にHPVワクチンを活用することが推奨されています。

HPVワクチンの安全性への考え方

冒頭でも触れたHPVワクチンの安全性の考え方としては、ワクチンを含むあらゆる医療行為には“ベネフィット(利益)”のみでなく、“ベネフィットとリスク(害)”の両方が存在するという認識を前提に持つことが大切です。リスクのない医療行為は存在しません。たとえばHPVワクチンに限らずワクチンの注射を受けるとその部位に痛みが生じることがあり、これもリスクの1つです。

そして一般的に医療行為は、社会全体に対するベネフィットがリスクを大きく上回るとされた場合に推奨されます。しかし、これは個人に対するリスクがゼロであるということではありません。ワクチン以外の医療行為、たとえば手術などを考えてみてもこれは同じです。ある病気に対して一般的とされる手術は、その病気を抱える人の多くには利益をもたらします。一方で、中にはその手術を受けることで亡くなるといった害を被る人もいます。HPVワクチン接種を巡る問題に関しても、個人がワクチンの価値を過信することも端から全否定することもなく、このような医療行為に内在するベネフィットとリスクの関係を正しく理解したうえで、現状の科学的根拠に基づいてHPVワクチン接種を受けるべきか判断するのがよいでしょう。

接種後に出る可能性がある症状

2024年現在、公費で接種できるHPVワクチンは“2価HPVワクチン”、“4価HPVワクチン”と “9価HPVワクチン”の3種類です。懸念される副反応として、それぞれ以下のようなものが挙げられます。

<2価ワクチンで懸念される副反応>

- かゆみ(10%以上)

- 接種部位の痛み・赤み・腫れ(10%以上)

- 腹痛・筋痛・関節痛・頭痛(10%以上)

- 疲労感(10%以上)

- じんましん(1〜10%未満)

- めまい(1〜10%未満)

- 発熱(1〜10%未満)

- 接種部位の知覚異常・しびれ(1%未満)

- 全身の脱力感(1%未満)

- 手足の痛み(頻度不明)

- 失神(頻度不明)など

<4価ワクチンで懸念される副反応>

- 接種部位の痛み・赤み・腫れ(10%以上)

- 接種部位のかゆみ・出血・不快感(1〜10%未満)

- 頭痛(1〜10%未満)

- 発熱(1〜10%未満)

- 手足の痛み(1%未満)

- 腹痛(1%未満)

- 疲労感(頻度不明)

- 失神(頻度不明)

- 筋痛・関節痛(頻度不明)

<9価ワクチンで懸念される副反応>

- 頭痛(2~20%)

- 発熱(2~9%)

- 嘔気(1~4%)

- めまい(1~3%)

- 疲労感(0~3%)

- 研究者が重篤と判断した致死的、重篤な後遺症、入院例などの症状(0~3%)

- ワクチンに関連していると判断された症例(0~0.3%)

心配なことは医師に相談を

HPVワクチンは、世界で見ると接種がすすめられており、子宮頸がんによる死亡者を減らすことが期待されています。

一方、前述のとおり日本では、安全性の懸念から一時期HPVワクチン接種の積極的勧奨が差し控えられていました。しかし専門家の間で議論が進められ、2021年にはHPVワクチン接種の効果が副反応のリスクを上回ると判断されたことにより、積極的勧奨の差し控えが終了し、2022年4月より接種の勧奨が行われ始めています。

厚生労働省ではHPVワクチンを含む予防接種についての情報の提供、または相談窓口を設置しているほか、各市町村でも予防接種に関する相談を受け付けています。ワクチン接種にあたり分からないことや心配なことがある場合は、厚生労働省あるいはお住まいの各市町村の相談窓口に相談するとよいでしょう。

【厚生労働省】予防接種情報

【厚生労働省】感染症・予防接種相談窓口

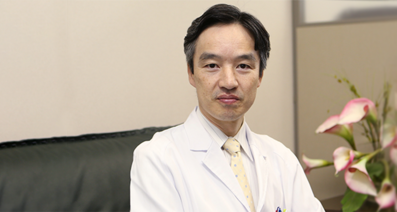

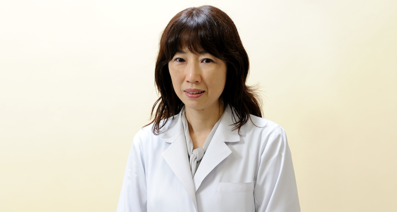

国立がん研究センター中央病院 婦人腫瘍科 医師

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が28件あります

腺癌の専門の病院

今日 結果を聞いて抗がん剤治療をします。と言われたが、ほかにどんな治療があるか知りたい

開腹し子宮全摘出予定

開腹し子宮全摘出予定です術後どのくらいで仕事復帰できるのか?また、車の運転はどのくらいでできるのか?

子宮頸がん

はじめまして。7月中旬くらいに子宮頸がん検診を受け、細胞診の結果が、軽度異形成となりました。そのあと、精密検査を受け今検査結果待ちです。細胞診で軽度異形成でしたが、精密検査で中度や高度異形成やガンがみつかることはありますか? 不安な日々を送っています。一応、病院の先生にはそんなに深刻なことではないからって言われましたが、凄く不安です。

子宮頚がんでも出産可能でしょうか。

大変お世話になっております。 子宮頚がんのクラス3aです。 まだ月一回の検診に行っておりません。 もし、今妊娠していたら出産は可能なのでしょうか。 万が一を考えて不安になっております。 次回の検診日が先なので、 至急回答をお願い申し上げます。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「子宮頸がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。