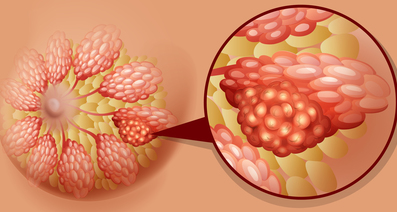

子宮体がんは子宮体部にできるがんを指し、子宮内膜がんとも呼ばれます。

子宮体がんではピルの服用により発症リスクが低下するといわれていますが、ピルを服用することによって乳がんなどほかのがんの発症リスクが高まるといった報告もあります。そのため、ピルの服用に際してはメリットとデメリットを十分に理解しておくことが非常に重要です。

本記事では子宮体がんをテーマに、ピルの服用によって子宮体がんの発症リスクが低下する理由や、ピル服用時の注意点について詳しく解説します。

ピルの服用は子宮体がんの発症リスクを低下させる

ピルの服用は子宮体がんの発症リスクの低下につながると考えられています。

子宮体がんの発症には、女性ホルモンの一種であるエストロゲン(卵胞ホルモン)が深く関わっており、エストロゲンの値が高いと子宮内膜増殖症を経て子宮体がんや子宮内膜がんを発症することが分かっています。そのため、以下に当てはまる人はエストロゲンの値が高くなることがあり、子宮体がんの発症リスクがあるといえるでしょう。

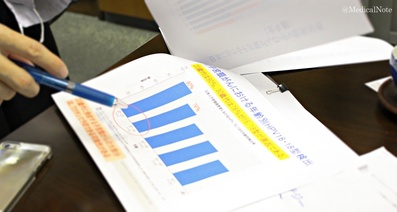

しかし、このようなメカニズムで発症する子宮体がんの場合、ピルの服用によってオッズ比*0.57倍と統計学的に有意に発症リスクを低下させると報告されています。

これはピルに含まれるプロゲステロン(黄体ホルモン)という女性ホルモンがエストロゲンによる内膜腺細胞の増殖を抑制するはたらきを持つためです。また、ピルの服用期間が長ければ長いほど子宮体がんの発症リスクは低下し、服用中止後も20年以上効果があると報告されています。

*オッズ比:ある疾患などへの罹りやすさを示す指標。1より大きい場合は罹りやすく、1より小さい場合は罹りにくいとされる。

ピルの服用は卵巣がんの発症リスクも低下させる

ピルの服用は卵巣がんの発症リスクも低下させるといわれています。

卵巣がんの発症要因の1つに排卵回数(卵巣上皮の損傷と修復の繰り返し)が挙げられます。ピルを服用することによって、ホルモンバランスをコントロールでき、生涯にわたる排卵回数が減少します。これにより、排卵による卵巣上皮の損傷が軽減されるため、結果的にオッズ比0.73倍と統計学に有意に卵巣がんの発症リスクを低下させると報告されています。また、ピルの服用期間が長ければ長いほど卵巣がん発症のリスクは低下し、服用中止後も15年以上効果があるとされています。

ピルの服用で発症リスクが高まるがんとは

一方で、ピルの服用により発症リスクが高まるがんがあるとの報告もあります。

これは、ピルに含まれるエストロゲンという成分に、がんの発症を促すはたらきがあると考えられているためです。

ピルの服用によって発症リスクが高まるがんは以下のとおりです。

子宮頸がん

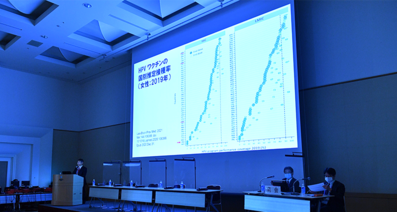

ピルの服用経験がある人は、服用経験がない人よりも子宮頸がんの発症リスクが2倍ほど上昇するというデータがあります。

子宮頸がんの主な原因はヒトパピローマウイルス(HPV)の感染です。ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染した状態でピルを服用するとウイルスの宿主免疫系の抑制をもたらし、ウイルス排除率が低下する傾向にあるため、子宮頸がんの発症リスクが高まるとされています。そのリスクはオッズ比1.21倍と報告されていますが、統計学的に有意な上昇とは判定されていません。そのほか、喫煙や免疫力の低下もがん発生のリスクを上昇させると考えられています。

乳がん

乳がんは卵巣から分泌されるエストロゲンの働きによってがん細胞が増殖します。そのため、ピルを服用することにより体内のエストロゲンが増え、発症リスクが高まるとされています。そのリスクはオッズ比1.08倍です。統計学的には有意でわずかに上昇させると報告されています。

しかし、最近ではエストロゲンの含有量が少ないタイプのピルは乳がんの発症リスクを増大させないという報告もあります。乳がんの発症リスクを軽減させる対処法としては、エストロゲンのエチニルエストラジオールの含有量が少ない(20μg)ピル製剤の使用が望ましいでしょう。これらは超低用量ピルと呼ばれ、英語ではUltra Low Dose(ウルトラ・ロー・ドーズ)といい、薬剤名にULDと表記されています。また、このタイプの製剤はピルの副作用としての血栓の発現率も低下します。

ただし、乳がんの発症要因はピルの服用に限らず、生理の回数が多い、出産の経験がない、過剰な飲酒、運動不足なども関係するとされています。

そのほかのリスク

ピルを服用することで頭痛や吐き気、体重の増加などが起こることもありますが、健康的な方であれば基本的には問題ないといわれています。

また、ピルに含まれる成分に血液成分を固まらせるはたらきがあるため、血栓症や心血管障害のような血管に関わる病気のリスクが高まるという報告もあります。

血栓症の頻度はピルを服用していない人で1年あたり1万人に1~5人であるのに対し、ピルを服用している人では1年あたり1万人に3~9人と報告されています。ピル服用開始後、多くは4か月以内に血栓症が認められますが、中止後3か月以内にピルを服用していない人と同様の血栓症発症リスクとなります。

また、喫煙しない人ではピルを服用しても心筋梗塞のリスクは上昇しない(オッズ比0.9)と報告されています。

子宮体がん予防でピルを服用する際の注意点

ピルの服用は子宮体がんの発症リスクを低下させるなどのメリットがある一方で、発症リスクが高まるがんもあります。

そのため、子宮体がんを予防するためにピルを服用する際は、それらのリスクをしっかりと理解し、たとえがんが発症したとしても早期発見につなげられるようにしましょう。

日頃の生活習慣を見直す

子宮体がんにかかわらず全てのがん予防策として、禁煙、適度な運動、栄養バランスを心がけた食事、適正な体重の維持などが挙げられます。適正な体重としては肥満の指標であるBMI(体重/身長m2)が以下の数値の場合、がんのリスクが低下するといわれています。

男性:21.0~26.9

女性:21.0~24.9

定期的な検診を心がける

ピルの服用は、子宮頸がんや乳がんなどの発症リスクを高めます。必ずしも発症するわけではありませんが、たとえがんを発症したとしても早期に発見できるよう、定期的に検診を受けるようにしましょう。

また、子宮がんの検査は一般的には子宮頸がんのみで、子宮体がんの検査は含まれません。子宮体がんの検査を希望する場合には、別途医師に相談するとよいでしょう。

リスクを理解したうえでピルの服用を

ピルを服用する場合はリスクについてもしっかりと理解し、少しでも不安がある場合には医師に相談するようにしてください。

そのうえで、がん予防を意識した生活習慣の見直しや定期検診を心がけるとよいでしょう。

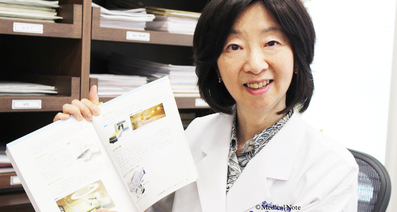

国際医療福祉大学医学部 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

国際医療福祉大学医学部 教授

進 伸幸 先生日本産科婦人科学会 代議員・指導医・産婦人科専門医日本婦人科腫瘍学会 理事・指導医・婦人科腫瘍専門医日本臨床細胞学会 理事・教育研修指導医・細胞診専門医日本癌治療学会 G-CSF適正資料ガイドライン改訂ワーキンググループ委員・臨床試験登録医日本組織細胞化学会 評議員日本婦人科がん検診学会 理事日本先端治療薬研究会 会員日本外科系連合学会 評議員日本専門医機構 産婦人科専門医日本がん治療認定医機構 がん治療認定医日本産科婦人科内視鏡学会 腹腔鏡技術認定医婦人科悪性腫瘍研究機構 子宮体がん委員会 委員・GCIG委員会 委員Sentinel Node Navigation Surgery 研究会 世話人日本臨床分子形態学会 理事日本遺伝性腫瘍学会 評議員

進 伸幸 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が23件あります

体がん手術後の後遺症

お世話になります。 先月31日に開腹手術で子宮、卵巣、リンパ摘出の手術をしました。 結果はG2ステージ1bでした。 18日から抗がん剤治療が始まります。 先生にお聞きしたい事は2点あります。 1点目、術後2.3日してから右足前面に痺れがあり、側面が麻痺しており感覚が全くありません。歩行には支障はありませんが歩く度にジンジン響きます。退院前に先生に相談したところ、治りますよ。と言われました。 しかし2週間近く経っても何も変わりません。日にち薬で時間がかかるのでしょうか? 2点目、18日から抗がん剤治療始まりますが、治療中痺れが出ると聞きました。 今の痺れが酷くなるとゆう事はないですか? 歩けなくなるのではと不安です。 ご回答宜しくお願いします。

ペット集積あり、細胞診疑陽性

こんにちは、54歳女性です。12月6日、たまたまペットCTの検診を受けたところ子宮に集積あり、検査後の医師面談で子宮体がん濃厚と言われました。 婦人科で細胞診を行いましたら疑陽性、hyporplasia が考えられるとのコメントでした 子宮内膜増殖症と言われました。子宮内膜増殖症でもペット集積はするのでしょうか? 総合病院に紹介していただき12月20日受診予定です。全く症状がなかったのに昨夜微量の出血ありました。不安でたまりません。これまで全く症状が無くて今年の2月にも子宮体ガン検診を受け、陰性だったのに思いもよらない出来事に受診までの毎日が心配です。

黄体ホルモンとめまい

更年期障害と診断されホルモン療法を始めて2年が経ちました。子宮体がんの検査が思わしくなく、ホルモン剤を服用し始めて三日後に出血しました。5日程で出血はとまりましたが、その間ずっとめまいと嘔吐が続き苦しかったです。今から7年前には突発性難聴にかかり耳の閉塞感もあります。因みに、降圧剤と不整脈もあり薬も飲んでいます。黄体ホルモン剤とめまいと耳の閉塞感は何か関係あるのでしょうか?何科を受診したら良いのでしょうか?

子宮頸がんの遺伝について

子宮頸がんや子宮体がんは家族の遺伝とか関係ありますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「子宮体がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。