子宮体がんの治療では、可能な限り手術療法によって子宮や卵巣・卵管を取り除くことが一般的です。近年ではより患者さんの体に負担がかかりにくい手術方法が用いられることがあるほか、妊娠・出産を希望する患者さん向けに一時的に子宮を温存する治療方法が用いられることもあります。

今回は子宮体がん治療の最新トピックス(2023年12月時点)について、赤坂山王メディカルセンター 院長の青木 大輔先生にお話を伺いました。

子宮体がんとは

Q1.まず子宮体がんについて教えてください。

子宮体がんとは、女性特有の臓器である子宮の内膜部分にできるがんのことです。日本では1年間におよそ16,000人が子宮体がんと診断され、好発年齢は50~60歳代といわれています。子宮体がんは比較的初期の段階から不正性器出血の症状が現れることが一般的で、早期発見しやすいがんの1つです。早期発見・治療ができた場合には、予後がよいがんといわれています。

なお、子宮にできるがんには子宮体がんのほかに子宮頸がんがありますが、これらはそれぞれ異なる症状、原因、治療方法となるため、別の病気として認識するほうがよいでしょう。子宮頸がんには市町村などによる子宮頸がん検診があり、20歳以上の女性は2年に1回検診を受けることが推奨されています。しかし、子宮体がんはこの検診では発見されないことも多いため、「子宮頸がんの検診で問題がなかったから子宮体がんの心配もない」と考えることは不適切です。不正性器出血などの症状を見逃さないことが重要となります。

治療法について

Q2.最近の子宮体がん治療について教えてください。

子宮体がんの治療において、現在は症例に応じて低侵襲手術や妊孕性温存療法が用いられることがあります。ここでは、それぞれのトピックについてお話しします。

低侵襲手術とは

低侵襲手術は、お腹を切り開いて手術を行う“開腹手術”と比較して、患者さんの体にかかる負担が少ない手術です。

子宮体がんの場合には、早期の子宮体がんの患者さんを対象に腹腔鏡下手術やロボットを使用した手術などの低侵襲手術が行われることがあります。これらの手術方法は、臨床試験の結果によれば開腹手術と治療成績に大きな差がないと考えられており、開腹手術と同様に保険適用で受けられるため、近年盛んに取り入れられています。

妊孕性温存療法とは

妊孕性温存療法とは、妊娠できる機能を残したまま行う治療のことをいいます。

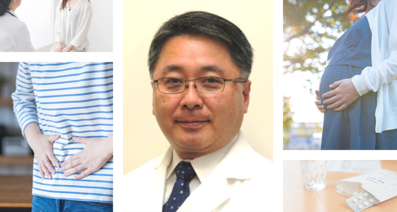

子宮体がんの治療では手術療法によって子宮を摘出するので、その場合は妊娠できなくなります。しかし患者さんが若年で、妊娠・出産を希望する場合かつがんが予後のよいタイプで子宮の筋層内に浸潤していない早期の場合に限って、子宮を残し妊孕性(妊娠ができる機能)を温存した治療を行うことがあります。

妊孕性温存療法では、高用量の酢酸メチルプロゲステロン(女性ホルモンの1つ)を用いた薬物療法が行われます。この治療を行うためには、前述のとおり、早期のがんで予後のよい組織のタイプであること、子宮の筋層への浸潤がないこと、患者さんの年齢が30歳代くらいまでの若い人であることなどの条件を満たす必要があります。

ただし、妊孕性温存療法では出産後にがんが再発してしまう確率が高く、場合によっては遠隔転移などによって命を落とすこともあります。慶應義塾大学病院のデータでも、治療後に妊娠しても分娩後に15%ほどの確率で子宮体がんが再発しています。そのため、薬物療法はあくまで妊娠・出産のための時間稼ぎでしかなく、妊娠・出産後に子宮を摘出する手術を行うことが一般的です。とはいえ、子どもを望む方にとっては非常に有意義で大切な時間稼ぎであるといえるでしょう。

Q3.妊孕性温存療法を受ける医療機関を選ぶ際、どのような点に注意すればよいでしょうか?

妊孕性温存療法を希望する場合には、日本婦人科腫瘍学会の認定する婦人科腫瘍専門医のいる医療機関を受診することを検討するとよいでしょう。婦人科腫瘍専門医は2022年5月1日時点で1,072人おり、子宮体がんのほか、子宮頸がん、卵巣がんなどさまざまな婦人科系のがんの専門家です。

また、前述のとおり、妊孕性温存療法では妊娠・出産後の再発が懸念されます。そのため、検査・診断技術が十分ある医療機関で十分なインフォームド・コンセントの下で治療を行うことが肝要です。そのほかの疑問なども含め、まずは主治医に相談してみるとよいでしょう。

Q4.ほかに近年行われるようになった新しい治療法などはあるでしょうか?

近年行われている新しい治療方法としては、免疫チェックポイント阻害薬のペムブロリズマブによる薬物療法が挙げられます。

近年、がん細胞は自分を攻撃する免疫を抑制することで免疫細胞から逃れていることが判明しました。免疫チェックポイント阻害薬とは、がん細胞が免疫を抑制しようとするはたらきを阻害し免疫細胞の活性化を持続させることで、免疫細胞ががん細胞と戦う力を維持する治療薬です。これまで、悪性黒色腫や非小細胞肺がんなどの治療を中心に行われてきました。

子宮体がんの場合、手術療法、薬物療法などによる標準治療が終了した後に、免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブによる治療を行うことがあります。対象となるのは、標準治療終了後に、再発が見つかった子宮体がんの患者さんのうち、MSI検査と呼ばれる検査で陽性となった方です。子宮体がんはMSI検査が陽性になる割合がおよそ20%で、全がんの中でもっとも高いがんです。ただし、子宮体がんは早期に発見・治療できるケースが多く、進行・再発例が比較的少ないため、今のところ実際にペムブロリズマブによる治療が適応となる例は実数としてはそう多くありません。そのほか、化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体がんに対してペムブロリズマブとレンバチニブの併用療法が使えるようになりました。

現在、進行・再発した子宮体がんを対象に、免疫チェックポイント阻害薬と別の治療方法を併せたコンビネーション治療について、さまざまな治験が行われている最中です。

産婦人科医の現状について

Q5.最後に、産婦人科医の活躍の現状についてお聞かせください。

近年は専門領域の細分化が進んでいます。産婦人科領域は妊娠・分娩に関わる“周産期医学”、がんに関わる“婦人科腫瘍学”、不妊症・ホルモンに関わる“生殖内分泌学”、更年期障害など女性特有の病気に関わる “女性医学”の4つに大別されます。産婦人科医はこれらの領域を横断的に学びながら、それぞれの専門領域を持つという二層構造で専門化を図っています。

ただし、それぞれの分野は互いに関連があり、専門領域を横断した知識が必要になることもあります。たとえば、子宮体がんの患者さんが妊娠・出産を望む場合には、婦人科腫瘍学の分野である妊孕性温存治療が必要となるほか、不妊などに関わる生殖・内分泌学の知識も必要となる場合があります。実際に妊娠し出産する際は周産期医学の領域ですし、出産後に子宮体がんの治療によって子宮や卵巣を摘出した場合には、更年期障害などが起こる可能性を考え、女性医学の知識が必要となります。

このように4つの専門領域が関与しあって、産婦人科の治療が成り立っています。この4つは完全に切り離せないものですので、互いの専門領域を生かし、連携して患者さんに向き合っていくことが重要だと考えます。

参考文献

- 子宮体がん治療ガイドライン.日本婦人科腫瘍学会.2018年(閲覧日:2021年7月27日)

- 日本婦人科腫瘍学会ウェブサイト.専門医制度(閲覧日:2022年11月4日)

- 日本婦人科腫瘍学会ウェブサイト.ペムブロリズマブ(キイトルーダ®)の「高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌」に対する適応追加と使用上の注意点について(閲覧日:2022年11月4日)

- がん情報サービスウェブサイト.子宮体がん(子宮内膜がん) 治療(閲覧日:2021年7月27日)

- がん情報サービスウェブサイト.免疫療法 もっと詳しく(閲覧日:2021年7月27日)

- がん情報サービスウェブサイト.がん種別統計情報 子宮体部(閲覧日:2021年7月27日)

- 公益財団法人 日本対がん協会ウェブサイト.子宮がんの基礎知識(閲覧日:2021年7月27日)

- 日本医師会ウェブサイト.がん検診の種類はいくつかあります(閲覧日:2021年7月27日)

- 公益財団法人 東京都保健医療公社 東京都がん検診センターウェブサイト.正しいがんの知識(閲覧日:2021年7月27日)

- 産業医科大学 産婦人科学ウェブサイト.病気と手術の説明 初期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術(閲覧日:2021年7月27日)

- 小児・若年がん長期生存者に対する妊孕性のエビデンスと生殖医療ネットワーク構築に関する研究.若年がん患者の妊孕性の温存(閲覧日:2021年7月27日)

- 慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室ウェブサイト.子宮体がんに対する子宮温存治療(閲覧日:2021年7月27日)

- 慶應義塾大学医学部 医学部・医学研究科ウェブサイト.婦人科がん領域の最前線(閲覧日:2021年7月27日)

- 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンターウェブサイト(閲覧日:2021年7月27日)

- 公益社団法人 日本産科婦人科学会ウェブサイト.女性ヘルスケア委員会とは(閲覧日:2021年7月27日)

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が23件あります

体がん手術後の後遺症

お世話になります。 先月31日に開腹手術で子宮、卵巣、リンパ摘出の手術をしました。 結果はG2ステージ1bでした。 18日から抗がん剤治療が始まります。 先生にお聞きしたい事は2点あります。 1点目、術後2.3日してから右足前面に痺れがあり、側面が麻痺しており感覚が全くありません。歩行には支障はありませんが歩く度にジンジン響きます。退院前に先生に相談したところ、治りますよ。と言われました。 しかし2週間近く経っても何も変わりません。日にち薬で時間がかかるのでしょうか? 2点目、18日から抗がん剤治療始まりますが、治療中痺れが出ると聞きました。 今の痺れが酷くなるとゆう事はないですか? 歩けなくなるのではと不安です。 ご回答宜しくお願いします。

ペット集積あり、細胞診疑陽性

こんにちは、54歳女性です。12月6日、たまたまペットCTの検診を受けたところ子宮に集積あり、検査後の医師面談で子宮体がん濃厚と言われました。 婦人科で細胞診を行いましたら疑陽性、hyporplasia が考えられるとのコメントでした 子宮内膜増殖症と言われました。子宮内膜増殖症でもペット集積はするのでしょうか? 総合病院に紹介していただき12月20日受診予定です。全く症状がなかったのに昨夜微量の出血ありました。不安でたまりません。これまで全く症状が無くて今年の2月にも子宮体ガン検診を受け、陰性だったのに思いもよらない出来事に受診までの毎日が心配です。

黄体ホルモンとめまい

更年期障害と診断されホルモン療法を始めて2年が経ちました。子宮体がんの検査が思わしくなく、ホルモン剤を服用し始めて三日後に出血しました。5日程で出血はとまりましたが、その間ずっとめまいと嘔吐が続き苦しかったです。今から7年前には突発性難聴にかかり耳の閉塞感もあります。因みに、降圧剤と不整脈もあり薬も飲んでいます。黄体ホルモン剤とめまいと耳の閉塞感は何か関係あるのでしょうか?何科を受診したら良いのでしょうか?

子宮頸がんの遺伝について

子宮頸がんや子宮体がんは家族の遺伝とか関係ありますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「子宮体がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします