がん治療などで低下する可能性のある妊孕性(妊娠するための力)を保つために行う妊孕性温存療法の1つに卵子凍結があります。最近では医学的な理由以外に、晩婚化や女性の社会進出などにより、若いうちに卵子凍結を希望する女性が増えています。こうした理由で行われる卵子凍結は“社会的適応”と呼ばれます。卵子凍結の概要や実際の流れ、社会的適応の対象などについて解説します。

卵子凍結とは?

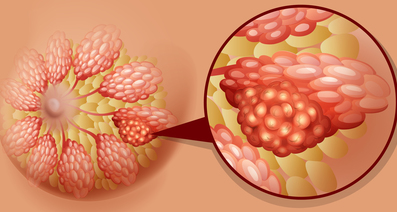

未受精卵子を凍結すること

卵子凍結は、がん治療や加齢などの理由によって妊孕性が低下する可能性があるとき、未受精卵子を採取し、凍結するための治療法です。また、将来の家族計画とキャリアを両立するために、現在の妊孕性を残しておきたいときにも利用されます。

卵子凍結は主にパートナーがいない女性が対象となります。卵子の採取(採卵)は腟の内側から卵巣の状態をエコーで確認したうえで、卵子の入っている卵胞という袋を刺し、卵子を採取します。卵子1個あたりの妊娠率は年齢によりますが、4.5~12%程度と考えられており、妊娠率を高めるためには一度の採卵で多くの卵子を得ることが求められます。そのため、経口薬や注射薬を用いて複数の卵子を育てる卵巣刺激を行ったり、卵子が成熟したベストなタイミングで採卵を行ったりするなど、さまざまな工夫を行います。

卵子凍結後に妊娠を試みる場合は、未受精卵子を凍結融解した後に顕微授精を行い、受精卵を子宮内に移植します。凍結融解後の卵子の生存率は施設によりかなり差があることが報告されていますが、おおよそ90~97%と報告されています。

受精卵凍結、卵巣組織凍結との違い

女性の妊孕性温存療法には卵子凍結のほかに、受精卵凍結と卵巣組織凍結があります。

受精卵凍結とは卵子と精子を受精させてできた受精卵(胚)を凍結する治療法のことで、パートナーがいる女性が対象です。採卵の流れは卵子凍結と同じですが、卵子凍結では採卵当日に凍結するのに対し、受精卵凍結では採卵後に数日間培養を行い、よい状態の受精卵であることを確認してから凍結します。妊娠を試みる場合は受精卵を凍結融解して子宮内に移植します。

卵巣組織凍結は、卵巣の一部あるいは片側を摘出し、その切片を凍結する方法です。腟内からの採卵が困難な小児・思春期の患者さんや、思春期以降の患者さんでも病気の治療を急ぐ必要がある場合に検討されます。卵巣組織の摘出は腹腔鏡を使った手術で行い、比較的短時間で処置が完了します。将来的に妊娠を試みる際は、凍結融解した卵巣組織を体内に移植します。その後、卵巣機能が回復し排卵が再開すれば、体外受精が必要となる卵子凍結や受精卵凍結と異なり、卵巣組織凍結では自然妊娠が期待できます。しかし、がんの種類によっては凍結した卵巣組織内にがん細胞が転移・混入している可能性があり、治療後に卵巣組織を体内に移植することで再発のリスクを伴う点には注意が必要です。

卵子凍結を含む妊孕性温存療法の適応――社会的適応の対象は?

卵子凍結を含む妊孕性温存療法は、希望する理由によって“医学的適応”と“社会的適応”に区別されます。がん(血液のがん、乳がん、悪性黒色腫など)の治療など医学的な介入によって妊孕性の低下が懸念される場合は、医学的適応の対象となります。どの妊孕性温存療法を選択するかは、パートナーの有無やがんの種類など患者さんの状況によって異なります。

一方、加齢などによる妊孕性低下に備えて卵子凍結を行うことを“社会的適応”と呼びます。日本生殖医学会で2018年に作成された『未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関する指針』では、医学的適応がない場合は36歳未満(成人女性)の実施が望ましいとされていますが、可能ならば20~32歳頃までに実施することが望ましいと考えています。なぜなら、一般的に女性の妊孕性は32歳頃から低下し始め、37歳を過ぎると急激に低下することが報告されているためです。また、年齢が上がるにつれて流産のリスクが上がることも分かっています。

卵子凍結の一番のメリットは卵子の質の維持です。仮に30歳で卵子凍結を行ったとすれば、40歳で妊娠を希望した場合でも30歳時点での妊娠率が期待できます。仕事のキャリア形成などで今は妊娠・出産を考えられなくても、いつかは子どもが欲しいと望んでいる方にとって、卵子凍結はよい選択肢となるでしょう。

卵子凍結の実際――流れや副作用は?

採卵までの流れ

卵子凍結は大きく、卵巣刺激、採卵、凍結の流れで実施します。このうち、患者さんに直接的に影響する卵巣刺激と採卵について説明します。

卵巣刺激では、注射や経口薬を投与し、卵胞と呼ばれる卵子が入っている袋が複数発育するよう促します。通常は月経開始初期から始めて2週間ほど続けますが、年齢や卵巣の予備能力、来院のタイミング、患者さんの都合などによって臨機応変に対応します。たとえば、できるだけ短い期間で採卵を行う必要があるがん患者さんの場合には、月経周期のいつからでも開始できる刺激法(ランダムスタート法)や1回の周期に2回採卵を行うダブル・スティミュレーション法を採用することもあります。その後、麻酔下で腟の内側から卵巣の状態をエコーで確認したうえで、卵子の入っている卵胞という袋を刺し、卵子を採取します。

副作用とリスク

排卵誘発薬の投与によって卵巣過剰刺激症候群が起こる可能性があります。これは、薬剤の過剰な刺激によって卵巣が膨れ上がる病気です。お腹が張る、吐き気がする、急に体重が増えた、尿量が少なくなるなどの症状がみられることがあります。

また、採卵時に用いられる麻酔によって吐き気・嘔吐などが起こる場合があるほか、採卵時の合併症として腟やお腹の中に出血や細菌感染が起こることがあります。

社会的適応に対する助成制度も

東京都は2023年1月27日に健康な女性に対して卵子凍結の費用を1人あたり30万円程度助成することを発表しました。2024年度からの本格実施を目指して、2023年度は200人の利用を想定しているそうです。

経済協力開発機構(OECD)のデータベースによると、1970年生まれの日本人女性における50歳時点での無子率(子どもがいない割合)は、先進国の中でも突出して高く27%に上ります。こうした助成金の制度などによって、卵子凍結を含む妊孕性温存療法への理解が進めば、現在の深刻な少子化もよい方向に向かうかもしれません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

痩せているのに下腹がとても膨らんでいる

1か月位前から腰が痛く、立っていても、座っていても、横にになっていても痛く、たまらなく病院に行ったら圧迫骨折している事が分かった。随分前から咳と鼻水が出て治らない。自分では肺癌だと思っていたので民間療法をやっていた。近藤誠の本をたくさん読んでいたので病院に行ってない 腰の痛みに耐えられず行った。自分では肺癌からの転移性脊髄圧迫とか悪性骨髄腫瘍だと思うので医者に話し、胸のレントゲン、MRI ,CT, 血液検査 尿検査をしたが癌の心配はない、と言われた。 腹水はない、と言われたが、下腹がとても膨らんでいる。総合診療科の医者は体は見てない。 現在、整形外科から腰の痛み止めの薬と骨粗鬆症の薬、カルシウムの薬を飲んでます。 今は体は怠く、腰は痛く、痩せていくし、下腹は膨らんでいるので、異常ない、と言われても喜べないのです。セカンドオピニオンで大学病院に行っも癌の心配はない、と同じなのです。 どうすれば良いのでしょうか?

ガンかどうか確認したい時はどうすればいいですか。

弟が2ヶ月前から斜め掛けの紐を仕事でかけていましたが左胸に擦れる度に痛みがあることから、2件程病院に行きましたが原因不明でホルモンによる乳腺肥大ではないかとの事です。成分検査はしていません。私は男性の乳がんなのではないかと疑っていますが何処であれば男性の乳がんの検査をしてもらえるでしょうか?

前立腺肥大症について治療(投薬・手術・慣れる等)を考えのアドバイスを下さい。

半年前に肺がん(9年前手術)の経過観察でPSA値が高いと指摘され、本日造影MRIを撮影しました。がんに関しては問題ありませんでしたが、画像で前立腺肥大(約5cm)を指摘されました。がん専門の大病院のため、詳細は泌尿器科へ紹介状を出すとの説明を受けました。 「前立腺肥大症」という言葉は聞いたことはありましたが、深く考えたことはなく、少し調べると「前立腺が卵ほどに大きくなり、尿の勢いが弱くなる・頻尿になる」とありました。今日の医師の話では、「尿の出が悪くなれば治療を検討」「頻尿はあまり関係ない」「投薬は一時的な対処で、根治には腹腔鏡手術」「大きくなるかは人それぞれ」とのことでした。 私は還暦を過ぎ、実際に尿の勢いが弱く、夜間も1〜2時間おきにトイレに行きます。ただし、加齢により排尿機能や体力が衰えるのは自然なことと考え、ある程度は受け入れてきました。老眼なら眼鏡を新調すれば済みますが、前立腺の腹腔鏡手術は身体的にも経済的にも負担が大きく、できれば避けたいと感じています。次回は来年2月に再診予定(画像検査なし)です。 AIに相談したところ、以下の回答が得られました。 ・軽症なら経過観察+薬物療法 ・生活に強い支障があれば手術 ・手術後は改善が見込めるが、加齢に伴い再肥大の可能性もある ・治療方針は「生活の質をどの程度改善したいか」で決めるのが現実的 私としては、命に直結しない限り、治療負担や予後の不確実さを考えると手術は避けたい気持ちです。今後の生活において、どのような考え方や対応が望ましいか、アドバイスをいただければ幸いです。

首筋にできたしこり

6月の中盤あたりに喉の違和感と顎あたりの リンパが腫れてるのかな?と違和感があり 耳鼻科咽頭に行きました。 その時は炎症を抑える薬などをもらいました! その後沖縄に行き途中で薬は飲み切ってしまい、腫れが治まったかな?と様って見たらまだあるなと思い沖縄でも見てもらい触りすぎてリンパが腫れてると薬をもらいました。 それからは触らないようにして東京に戻ってきた時に念のためいつもの耳鼻科咽頭で診てもらおうと行きました。 そしたら気になるような腫れではないので薬は大丈夫、様子見しましょかと言われました! そらから役1週間経つのですが、ピラティスをしてる時に首を思いっきり左に向けて首の筋?顎の付け根の下らへんにしこりがありました。 普段前向いてる分には何もなく気付きませんが横向いて触るとなんかいるなと。 押すとリンパの腫れてる時のような痛みがあります。 とても不安になり、もしかしたら何かしらのガンや重い病気とかなのでしょうか? いつ頃からあったのかと言われたらわからないのですが沖縄に行く前からもしあればもう少しで1ヶ月経つくらいなのですが。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)