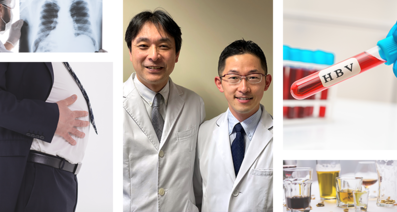

肝内胆管がんは肝臓内を通る胆管にできるがんで、発症頻度は低いものの、近年、患者さんが増加傾向にあります。また、自覚症状が現れにくいため進行した状態で見つかるケースが多く、早期発見が難しい病気といえます。今回は、兵庫県立粒子線医療センター 放射線科長の寺嶋 千貴先生に、肝内胆管がんの症状や特徴、検査方法などについてお話を伺いました。

肝内胆管がんとは――肝臓内の胆管に発生する希少がん

肝臓を通る細い胆管に生じるがん

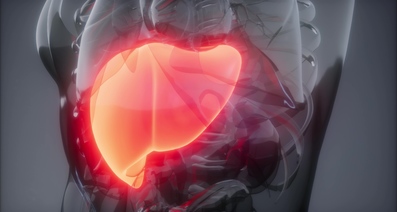

肝内胆管がんは、原発性肝がん(ほかの組織からの転移ではなく、肝臓から発生するがん)の1つです。

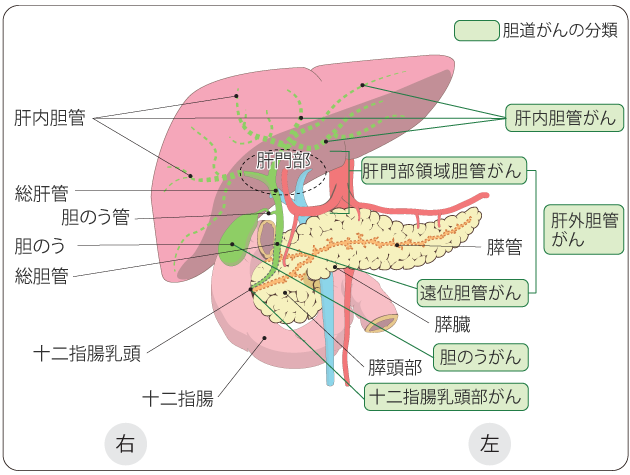

肝臓の中には細い胆管(肝内胆管)が通っており、それらがまとまって肝臓の外で総胆管という太い胆管になります。肝臓でつくられた胆汁は、肝内胆管から総胆管を通って膵臓の主膵管に合流し、十二指腸へ流れます。胆汁は消化酵素としてのはたらきのほか、肝臓で処理された体内の老廃物を腸へ排出する役割も担っています。

胆管がんは、肝臓の中を通る肝内胆管に発生する肝内胆管がんと、肝臓の外で合流し太くなった部分(肝外胆管)に発生する肝外胆管がんに大きく分けられ、治療の考え方が異なります。このうち、今回は肝内胆管がんについて解説します。

肝内胆管がんの特徴――肝細胞がんとの違いは?

日本では、原発性肝がんのほとんどが肝細胞がん(肝細胞ががん化したがん)で、肝内胆管がんは、原発性肝がんの中でも5%ほどの希少ながんです。

肝細胞がんは肝臓外へ転移することはまれですが、肝内胆管がんは、がんが小さくてもリンパ節*への転移や肝臓外への遠隔転移を起こしやすいという特徴があります。進行が早く、がんの性質があまりよくない(悪性度が高い)ため、ステージ4(転移のある状態)で見つかる場合も珍しくありません。また、浸潤(がん細胞が周囲に染みわたるように広がる)するように増大することが多く、手術を行っても再発しやすいという特徴もあります。

*リンパ節:体中のリンパ管(リンパ液が流れる管)の中にあり、外敵から体を守る免疫機能をつかさどる器官。

肝内胆管がんのリスクを高めると考えられる因子

肝内胆管がんの発症に関連していると考えられる因子には、以下のようなものがあります。

肝内胆管がんの主な症状――黄疸が出たらすぐに受診を

肝内胆管がんが見つかるきっかけとして多いのは、黄疸(皮膚や白目が黄色く見える)の症状です。がんができたことによって細い胆管が閉塞してしまうと、胆汁とともに排出されるべき老廃物(ビリルビン)がたまり、血中のビリルビン濃度が高まるため、黄疸が現れます。また、がんが肝臓の中にとどまっているうちはほとんど痛みはありませんが、肝臓の表面にまでひろがると痛みを感じるようになります。このような自覚症状は肝内胆管がんに特徴的という訳ではありませんが、いずれにしてもすぐに治療が必要な病気である可能性が高いため、すぐに病院を受診してください。

肝内胆管がんの検査――まずは造影CT検査、造影MRI検査を

肝内胆管がんの診断に欠かせないのが、造影CT検査*もしくは造影MRI検査**です。そのうえで、確定診断のための生検(病変の一部を顕微鏡で調べる検査)、ステージを判断するためのPET検査(がんの範囲や転移の有無などを調べる検査)などを行います。また、血液検査、腫瘍マーカーや腹部超音波検査、内視鏡検査も必須となります。

*造影CT検査:静脈から造影剤を注入して行うCT検査。臓器や血管の様子をより明瞭に把握できる。

**造影MRI検査:静脈から造影剤を注入して行うMRI検査。臓器や血管の様子をより明瞭に把握でき、病変の大きさや形状について診断できる。

進行の程度により治療法を選択――粒子線治療が保険適用に

肝内胆管がんの第一選択は手術です。手術ができるかどうかは、がんの大きさや肝臓内での広がりの程度、手術後に残される肝臓の体積が十分であるかどうか、元々の肝機能や年齢、合併症などで決まります。がんが大きすぎたり、遠隔転移があったりすると手術ができないこともあります。

手術適応がない場合、一般的には抗がん薬による薬物療法が行われます。抗がん薬は全身への投与ですから、遠隔転移があったとしても効果が期待できますが、強い副作用が問題になることが多く、治療の継続が難しいことがあります。また治療効果が得られたとしてもそれが長期間続くことは少なく、効果が悪くなると抗がん薬を切り替えていかなければなりませんが、肝内胆管がんでは選択できる抗がん薬が少ないという問題があります。

手術は不可能であるもののがんが肝臓内にとどまっている状態に対する治療選択肢として、放射線治療があります。従来の放射線治療は正常肝臓組織の被曝の問題があり、決してよい治療とは言えませんでしたが、2022年4月から保険適用となった粒子線治療(重粒子線治療、陽子線治療)であれば、肝臓の被曝を低減させつつより強い根治照射が可能であり、その有効性が期待されています。治療法については、こちらのページをご覧ください。

兵庫県立粒子線医療センター 医療部放射線科長兼放射線科部長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が11件あります

肝内胆管 膵臓 が心配。

親妹が肝内胆管ガン。肝臓ガン。でなくなりました。私も?と。遺伝ありますでしょうか?肝内胆管ガン。膵臓は早期発見が難しいと聞きました。 どんな検査をしておいたらぃぃですが? CTは一年に一回うけています。最近 背中、みぞおちが、痛くなったりましになったり。左背中は、ずっと鈍い痛みあります。

人間ドックあとの受診について

人間ドックを受診しました。 結果 総コレステロール:246(LDL100 LDL130)C判定 LDH(IFCC法)基準値124~222:228 E判定 上記結果から E判定(肝障害)とでました。 この場合まずは内科で受診をすぐにしないといけないのでしょうか。 その他の血液検査は A判定でした。 急をようするものかわからずご連絡しました。

善玉悪玉の割合について

善玉悪玉の割合が、2.0と血液検査結果がでました、2.0だと、動脈硬化など、疑いが見られる、と見ましたが大丈夫ですか?最近食べ過ぎ太り過ぎ、運動していなかったのです。何か、病気になるのでしょうか?

寝汗をかく

以前から生理前は朝起きた時、全身に汗をぐっしょりとかいていたのですが、 ここ最近は、生理前にかかわらず汗をかく日が多くなってきました。 ホルモンバランスの崩れでしょうか? よろしくお願いいたします。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝内胆管がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。