慶應義塾大学医学部外科学教室(一般・消化器) 専任講師の板野理先生は、同学の内視鏡手術トレーニングセンターでディレクターとして指導に当たっておられます。文部科学省が展開している「課題解決型高度医療人材養成プログラム」の助成事業として立ち上げた「領域横断的内視鏡手術エキスパート育成プログラム」とは、どのようなものなのでしょうか。板野先生にお話をうかがいました。

領域横断的内視鏡手術エキスパート育成プログラムとは

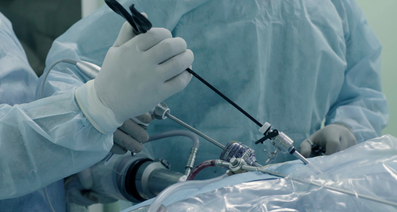

私たちの「領域横断的内視鏡手術エキスパート育成プログラム」は文部科学省の補助金事業として立ち上げ、将来的にはこれを他の施設に移植できるような形を目指しています。どういうカリキュラムを入れていくか、マンパワー的な問題も含めて、どれくらいの量をやっていくのか、今までやったことのない初めての試みですから分からないわけです。今は試行錯誤をしながら行っているところです。

大動物手術トレーニングとCadaver手術トレーニング

実際のトレーニングの中では、実験動物(ブタ)を使った大動物手術トレーニングの他に、Cadaver手術トレーニング―亡くなった方のご献体を使わせていただくものがあります。腹腔鏡の手術だけに用いるわけではありませんが、最近はソフト固定(編注:シール法のことと思われる)といってホルマリンを使わない固定の方法が開発されています。保存できる期間は1ヶ月程度に限られますが、組織があまり変性していないフレッシュな状態で、切っても血は出ませんが、それ以外はかなり生体に近い状態で残すことができます。非常に注目されていて、現在多くの施設で行われています。

慶應義塾大学でも元々そのカリキュラムがありますので、それを使わせてもらうという形で、現在トレーニングを行なっています。やはり解剖的な部分は実験動物を使っているだけでは分かりづらく、ピットフォール(pitfall: 思わぬ危険、落とし穴)的な部分がまったく違います。実際に出血したときにどのような操作をして止血するかといったことは、生体(実験動物)でトレーニングをするほうがよいのですが、定型化されている手術をどのように進めていくかという手順や、どこが危ないのか、どこの部分がどう見えるのかといったことは、Cadaverでのトレーニングがどうしても必要です。

境界上のピットフォールとは

ピットフォール(pitfall)というのは、どこが危なくて、どこが触ってはいけない部分かということですが、これは領域横断的なトレーニングを必要とする理由のひとつでもあります。注意しなければならないケースは、たとえば子宮の手術中に直腸を傷つけてしまう、あるいは直腸の手術で尿管を傷つけてしまうということが挙げられます。他には腎臓と膵臓の尾部であったり、ちょうど領域の境目にピットフォールが存在することが多いのです。

しかし、それに関するトレーニングは、それぞれの科では十分行えていません。トラブルを起こしてしまっても、領域に関わる各科が迅速に対応できる病院であれば、すぐにその科に連絡をして対応を仰ぐこともできるかもしれません。もちろん、術前に相談するのが一番ですが、常にそういった体勢がとれるとは限りませんから、来てくれるまでの間に、可能な限り最善の対応がとれることが望ましいのです。まずそのトレーニングを行う必要性があると考えます。

腹腔鏡の場合は特にディスオリエンテーション(disorientation: 失見当)といって、どの部分にアクセスしているのかわからなくなってしまうことがあります。内視鏡は狭い空間にも入っていける上に、近視効果で近くに見えるというメリットがあり、腹腔鏡のほうが開腹よりもよい手術ができるといわれるひとつの要因になっています。しかし逆にそういった展開・場面を見たことがないと、どこを見ているのかわからなくなることがありえます。このことにどう対応するかという点では、まずは慣れるということが重要になってきます。

もう一点、各領域では手術の特性によってそれぞれに得意な技術やノウハウがあるのですが、その情報交換があまり行われていないという現実があります。まったく別々に活動しているのは、あまりにももったいないことです。その技術を共有するというのが、このプログラムの大きな目的です。

国際医療福祉大学 教授

板野 理 先生日本外科学会 外科専門医・指導医日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器外科指導医・消化器がん外科治療認定医日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医・学会幹事日本内視鏡外科学会 技術認定取得者(消化器・一般外科領域)日本肝臓学会 肝臓専門医日本がん治療認定医機構 がん治療認定医日本移植学会 移植認定医日本消化器内視鏡学会 会員日本癌学会 会員日本癌治療学会 会員日本大腸肛門病学会 会員日本消化器病学会 会員日本胆道学会 評議員・認定指導医日本腹部救急医学会 会員

慶應義塾大学医学部卒業後、永寿総合病院外科 部長 内視鏡手術センター長、慶應義塾大学病院一般・消化器外科 専任講師を経て、2017年4月からは成田に開学する国際医療福祉大学医学部 消化器外科の主任教授を務める。應義塾大学病院では肝胆膵・移植グループのチーフとして診療に携わるとともに、同大学医学部内視鏡手術トレーニングセンターのディレクターとして、内視鏡手術のエキスパート育成に尽力してきた。今後は同病院の特任准教授として内視鏡手術トレーニングのプログラムに関わりつつ、国際医療福祉大学の特色を生かし同トレーニングプログラムの海外展開も視野にいれている。

板野 理 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

気管支拡張薬の吸入薬でアトピー悪化

喘息の治療でステロイドの吸入薬を使用していますが、その薬のアレルギーで最近アトピー症状がひどくなってきました。 一度、吸入を中止して受診した際には、アレルギーを抑える薬を処方していただきましたが、喘息の治療上、吸入を完全にやめることは難しく、再開すると再びアトピー症状が悪化してしまいます。 因み、ひどい時は、頭の付け根左側に大きなコブも出来ました。 このような場合の対処法や、薬の調整・変更などについてご相談させていただきたく思います。 何か良い対応方法がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

生理だと思っていたのが不正出血だった可能性について

生理はアプリで管理しています。周期は25〜30日くらいで毎月アプリの生理予定日前後から7日前後出血があり生理だと思っていました。この期間以外に出血はありません。生理が始まる 2週間くらい前には排卵痛があり排卵痛がある時はおりものの量や質にも変化があります。PMSもあり生理1、2日目には軽い生理痛もあります。 毎月決まったタイミングで出血があるのにこれが生理ではなく実は不正出血だったという可能性はあるでしょうか? 1年半くらい前から急に生理の出血量が減り少なすぎることに不安を感じています。3日目に1度出血が止まり4日目から7日目くらいまでダラダラと少量の出血が続き終わるというのを繰り返しています。完全に終わるまでに10日くらいかかることもあります。 婦人科ではエコー検査で何も異常はないと言われていて、少ないことも伝えていますが多いよりはいいんじゃないかと言われました。 12月初めに3ヶ月生理がこなくてホルモン検査をしたところ、卵胞刺激ホルモン19.2、エストラジオール17.7、プロゲステロン0.99で閉経並と言われました。 この時はデュファストンを飲み3日目で生理がきましたがいつもの倍くらいの量があり完全に終わるまでに 2週間かかりました。 その後年明けすぐにまた生理がきましたが量が少なくて、閉経並と言われたこともあり少なすぎるのは不正出血なんじゃないかと思い始めました。 閉経が近いから不安定になってるというのはあると思いますが、毎月の出血は生理だと思っていいのでしょうか?

胸の中心あたりが少し苦しい

2週間ぐらいになりますが、胸の中心あたり(みぞおちから指1本、1本半ぐらい上)が少し苦しい感覚があります。それと関係あるかはわかりませんが、お腹の調子も悪く、便通も不順な感じでそれは内科を受診して、整腸剤や逆流性食道炎の薬を処方していただきました。1週間ほど飲んでますがあまり変化はありません。げっぷが頻繁にでるので、腸の調子が悪いのは悪いとは思うのですが。逆流性食道炎でこの様な症状になりえるのでしょうか?また、最近はひどく疲れやすかったり、疲れが取れづらい、またすっきり寝れなかったりということがあります。 関連してるかはわかりませんが、胸の少し苦しい感覚が1番心配です。どんなことが考えられるでしょうか?また、これからどうしたらよろしいでしょうか?

人間ドックでのカルシウムの数値について

人間ドックを受診したところ、カルシウムが8.4となり再検査となりました。そのほか血液検査はコレステロール以外正常だったのですが、どのような原因が考えられるでしょうか。また、今のところ年明けに受診しようと考えていますが、早急に受診するレベルなのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします