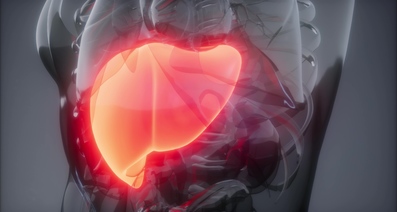

血流に富む肝臓は、臓器内や多臓器の転移性がんが広がりやすいという、難しい性質を持っています。「世界の幕内」、「レジェンド」と呼ばれる日本赤十字社医療センター長、幕内雅敏先生は、100個近くの転移性がんの摘出術や5kgを超える肝臓がんの切除術、さらには50時間を超える生体肝移植など、まさに限界を極める肝臓手術の数々を成功させてきました。

難しい肝疾患を抱える患者さんの命を繋ぎ続けてきた幕内先生の「信念」とは何か、これまでのご経験を交えながらお話しいただきました。

時代とともに変わる肝臓の病気-肝疾患の歴史

減少するB型肝炎・C型肝炎が原因の肝臓がん

私が肝臓外科医としてスタートを切った1970年代の主たる肝疾患は、B型肝炎でした。その後、国を挙げて母子感染予防対策がとられ、1981年にはB型肝炎のワクチンが開発されたことで、母子感染によるB型肝炎は急速に減少しました。

1988年には、アメリカでC型肝炎のウイルスが同定され、1990年代に入ると、C型肝炎の治療薬としてインターフェロンとリバビリンが登場し、併用療法が行われるようになりました。

近年では新薬も認可され、C型肝炎の治癒率は9割を超えるまでになっています。

過去には肝臓がんの主要な原因は、B型肝炎とC型肝炎でしたが、今から3年ほど前に、私達の手術例のB型肝炎及びC型肝炎が原因で生じる肝臓がんが、その他の原因による肝臓がんを下回ったのです。これは、肝疾患の歴史において、非常に大きな変化といえます。

肥満とアルコール由来の肝臓がんに注意!1日に飲んでよいお酒の目安量

現在肝臓がんの原因として増えているのは、アルコール性、もしくはメタボリック症候群などが引き起こす非アルコール性の脂肪肝です。

内臓脂肪が溜まると、アディポサイトカインが産生され、それが門脈から肝臓に入り込んで炎症を起こします。現時点では、このようなメカニズムによって肝臓がんが引き起こされると推測されています。太り過ぎないことは肝癌の予防にも大変重要です。

「お酒を飲みすぎないこと」も肝疾患の予防のために大切です。

日本肝臓学会が掲げる1日に飲んでよいアルコールの目安量は、純粋なアルコールで20CCです。これを基準として考えると、日本酒ならば1日1合程度、ワインであれば1日200ml(グラス2~3杯)程度、ビールは1日400ml程度にとどめたほうがよいといえます。私自身も時々ビールのレギュラー缶(350ml)を飲むことがありますが、アルコール度数が5%のものの場合、1缶だけであれば健康に大きく影響を与えることはないでしょう。

お酒を飲む方は、この数字をみてあっという間に飲んでしまう量だと驚かれたかもしれませんが、飲み過ぎには注意して「適度」に嗜んでいただきたいとお伝えしたいです。

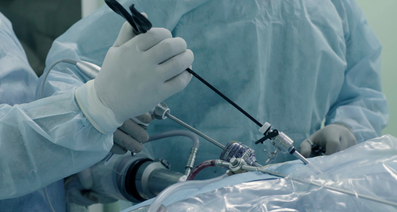

1993年、世界初の成人間の生体肝移植に成功

1990年、私は肝移植に挑むため、国立がんセンターから信州大学へと移りました。当時は「都落ち」などと揶揄されたものですが、実際には日本に古くから根付く「山にこもって修行をする」という概念を実践することができ、医師として非常に充実した日々を送ることができました。

自然に囲まれた信州では、他事に惑わされることなく患者さんと向き合うことができます。だからこそ、信州大学において、世界で初めての成人間生体肝移植にも成功したのだと考えます。

難しい手術に臨む前には、何か月もかけ練習と論文を読んで勉強を徹底します。信州大学での生体肝移植手術の前にも動物を用いて練習をしました。私が生体肝移植を行ったブタは、当時近隣の動物園に展示され、信州の皆さんに元気な姿をみせていたようです。

論文を書く目的は患者さんのため-手術で論文を書くのが外科医である

成人間生体肝移植を成功させたのちに移った東京大学では、手術に細かな改良を加え、それらの多くを論文にまとめました。ある医学書の出版社がワールドランキングを作成しており、私は生体肝移植や肝切除術など、4つの分野で一位となりました。しかし、ある程度のポジションにつくと、手術は後進に任せ論文執筆に傾倒する医師もいます。

外科医の本分とは、患者さんにとってより有益な手術を開発し、一人でも多くの患者さんを救うことです。臨床において、自らの手と頭を使って患者さんの役に立つことは何かを考え、新たな手術を工夫して作り出し、成功させた先に論文があります。外科医とは手術及びその関連した処置によって論文を書くべきであり、基礎的な論文が多い医師は、臨床家になるべきではないと考えます。

幕内先生の信念-患者さんを殺さないこと

前項で、ある程度の立場になるとオペ室に入らなくなる医師もいると述べました。現実に、教授に就任すると、手術を行わなくなるという方もいます。しかし、これは「外科医をやめたようなもの(surgical suicide)」といえるのではないでしょうか。

私の信念は、患者さんを殺さないことであり、そのために見落としがないよう時間をかけて患者さんをみます。

現在は院長業も担っているため、若い医師に管理をお願いすることが主となっています。有能な若い医師に支えられ、また自身も週に3日はオペ室に立っており、土日も病棟に行って回診をしています。私たちの仕事は、オペ室で手術をし、患者さんが元気に歩いて帰宅されるのを見届けることですから、時間をかけて患者さんご自身のこと、また多様性のある肝疾患を個別具体的にみることは、当然のことだと考えています。私と一緒に働いて来た手術の上手なスタッフはすでに7人も教授になって活躍しています。

最後の砦としてのプレッシャーは「もちろんある」

私がこれまでに執刀してきた手術の中には、限界を極めるような手術も何件もありました。かつて取材を受けたテレビ番組では、「最後の砦」という言葉が使われたこともあります。たとえば、5.5kgの原発性のがん、97個の大腸がんの転移性がん、185個の神経内分泌腫瘍など、1回の手術でおそらく誰もやり遂げたことがないであろう腫瘍の切除を行ったこともあります。こういった時間のかかる手術は、チームワークが非常に重要になります。

しかし、敵は病気ですから、自分が手術を行ったからといって100%助けられるわけではありません。自分が救えない肝疾患は誰も救えない、このような状況下でプレッシャーや限界を感じることももちろんあります。それを乗り越えるには、やはり勉強し続け、「どうすればうまくいくか」、考え抜くしかありません。

難しい症例の手術は、ある種「祈りの世界」といえる部分もあります。その点でいうと、私は「ツイている」と思われます。

なんとか助かって欲しいという想いを持ち、術前に時間と体力の限りを尽くして懸命に考えると、手術室で自然と体がスムーズに動くのです。

もちろん、運や勉強だけではなく、スルスルとしなやかに動く器用な「手」も必要であり、訓練は欠かせません。私は外科医の父を持ち、子どもの頃から夜や休日、父に手術の練習をさせられたものです。また、男3人兄弟の次男として喧嘩もしながら育ったためか、負けん気の強いところもあり、その気質に支えられて、前人未到の手術に挑んでこられたようにも考えます。

肝疾患の治療は今後も発展し続けるのか?幕内先生の答え

今後期待される治療とはどのようなものか、肝臓外科治療のさらなる発展には何が必要か、こういった質問を受ける機会は非常に多いものですが、私は決まって次のように答えています。

「そんなものがわかっていたら、今すぐ俺がやるよ!」

私にとって、「これから」とは、期待をして到来を待つものではなく、自ら作るものです。自分の頭で考え、自分の手でやり遂げる、それが私のスタンスであり、事実そのようにして今日まで肝臓外科の道を作ってきました。

治療向上のために今何ができるのか、常に頭を動かし続け、今後も自身の手で肝疾患の治療を少しでも進歩させ続けるために努力していきます。

江東病院 元院長、日本赤十字社医療センター 名誉院長、東京大学 名誉教授

幕内 雅敏 先生日本外科学会 外科専門医・指導医・外科認定医日本肝臓学会 肝臓専門医・肝臓指導医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器外科指導医・消化器外科認定医・消化器がん外科治療認定医日本超音波医学会 超音波専門医・超音波指導医日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医

肝臓がんをはじめとした肝疾患に対応している。「患者さんを救うこと」という強い気持ちを持ち、肝疾患のパイオニアとして道を切り開いてきた。医療のこれからは、自らが切り開いていくものだと信じ、肝疾患の治療がより進歩するように努めている。

幕内 雅敏 先生の所属医療機関

実績のある医師

周辺で肝がんの実績がある医師

医療法人社団 藤﨑病院 理事長 院長

内科、血液内科、外科、脳神経外科、消化器外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーション科、麻酔科、乳腺外科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、肝胆膵外科、肛門外科、放射線診断科

東京都江東区南砂1丁目25-11

都営新宿線「西大島」都営バス 門前仲町行き(都07)、葛西橋または葛西車庫行き(草28) 境川下車 徒歩3分 バス、JR中央・総武線「亀戸」都営バス 葛西駅行き(亀29)、門前仲町行き(都07)など 境川下車 徒歩3分 バス

武蔵野赤十字病院 名誉院長

内科、血液内科、リウマチ科、外科、心療内科、精神科、神経内科、脳神経外科、呼吸器科、呼吸器外科、消化器科、腎臓内科、循環器科、心臓血管外科、小児科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、乳腺外科、緩和ケア内科、腫瘍内科、感染症内科、代謝内科、膠原病内科、頭頸部外科、総合診療科、病理診断科

東京都武蔵野市境南町1丁目26-1

JR中央線(快速)「武蔵境」南口 小田急バス、ムーバス(境南東循環):武蔵野赤十字病院下車 徒歩10分

東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科

内科、血液内科、リウマチ科、外科、精神科、脳神経外科、呼吸器外科、消化器外科、腎臓内科、心臓血管外科、小児科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、乳腺外科、呼吸器内科、循環器内科、腫瘍内科、感染症内科、消化器内科、糖尿病内科、内分泌内科、代謝内科、脳神経内科、老年内科、頭頸部外科、総合診療科、病理診断科

東京都八王子市館町1163

JR中央本線(東京~塩尻)「高尾」南口 京王バス 医療センター経由館ケ丘団地行き 医療センター下車 京王電鉄高尾線も利用可能 バス7分、JR横浜線「八王子みなみ野」無料シャトルバス運行 バス

JR東京総合病院 院長

内科、血液内科、リウマチ科、外科、精神科、脳神経外科、呼吸器外科、消化器外科、腎臓内科、小児科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、乳腺外科、呼吸器内科、循環器内科、緩和ケア内科、腫瘍内科、消化器内科、糖尿病内科、内分泌内科、膠原病内科、脳神経内科、血管外科、総合診療科

東京都渋谷区代々木2丁目1-3

都営大江戸線「新宿」A1出口 京王新線・都営新宿線も利用可 徒歩1分、JR山手線「新宿」南改札・甲州街道改札・新南改札 徒歩5分、JR山手線「代々木」北口 徒歩5分、小田急線「新宿」南口改札 徒歩5分

江東病院 元院長、日本赤十字社医療センター 名誉院長、東京大学 名誉教授

内科、膠原病リウマチ内科、外科、心療内科、精神科、神経内科、脳神経外科、腎臓内科、小児科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、脳神経内科、美容皮膚科、総合診療科

東京都江東区大島6丁目8-5

都営新宿線「大島」A2出口 徒歩1分、JR総武本線「亀戸」 車5分

関連記事

関連の医療相談が10件あります

今朝起床時より突然強いめまいが起き思うよりに動けません

今朝、起きようとして左頭上に置いた携帯電話を取ろうと寝たまま頭を左上に向けたところ突然、めまいが起きて頭は動いていないのに景色がグルグル回り出しました。このような強いめまいが起きたことはいままでになかったので、どうしたらいいか分からず頭を押さえたり、目をつぶってみたり、頭を動かさないようにめまいがおさまるのを待っていましたが、なかなか目眩がおさまりませんでした。寝ているわけにもいかないため起きましたが、少し動いただけでもめまいが始まることが多く、目が回らないように体の動きに気をつけていたのですが、いつめまいが起きてもおかしくない感じが続いており外に出ることができませんでした。 夜になり入浴しようとして服を脱ぐ際にかがんだところ、めまいがしてドドドドッと壁にぶつかりました。気をつけながら入浴できましたが、その後もよくならず、いつめまいが起きてもおかしくない状況が続きました。布団を敷くときにもめまいがして布団が敷けない状況だったので、どこかに相談しようと思い相談しました。 昨日ちょうど健康診断で婦人科検診があったのですが、左の卵巣が腫れているかもしれないと言われました。卵巣の腫れか便が残っている影かはっきりわからないので、1ヶ月後に見せに来てくださいと言われ4月半ばに予約をしています。これが今回のめまいに関係しているのでしょうか。 明日出社できるか自信がありません。 診察してもらいたいですが婦人科へ行くべきでしょうか。

前立腺がんの治療方法の選択

前立腺がんステージⅡと診断され治療方法を検討中です。 担当医師からは後補として全摘手術か放射線外照射+ホルモン療法を提示されています。 重粒子線や放射線小線源治療も選択肢にはあり紹介状を書いては頂けるそうですが 私としては当該病院で治療可能な前二者から選ぼうと考えています。 そこで質問ですが、手術の場合過去の前立腺肥大手術の影響はあるのでしょうか。 私は2023年4月にTUR-P手術をしました。 今回前立腺除去した場合に尿道と膀胱をつなぐ際に間隔が広いので つなぎにくいのではないかというです。 ちなみに肥大時には体積が90cc以上になったと言われております。 臓器内切除なので周囲の癒着等はないとは思いますが。 また放射線治療の場合、完治後の生活として 自転車に乗ることは問題ないでしょうか。 義弟が重粒子線治療をした際に「一生自転車に乗らないように」と言われたそうです。 同じようなことが放射線治療でも起こり得るのでしょうか。 以上ご回答頂きたくよろしくお願い申し上げます。

胸痛や胸部不快感の原因

以前にもこちらで質問をさせていただきました。その節はお世話になりました。 3ヶ月前から軽度の胸痛、息苦しさ 2ヶ月前から胸痛の頻度が上昇 現在の症状は胸骨周囲の軽度胸痛、吸気時の胸痛、時々胸部の違和感、息苦しさ、肩甲骨周辺の痛みなど 冠攣縮性狭心症疑い、心因性胸痛の疑いでホルター心電図と冠動脈造影CTを実施しました。 ホルター心電図…不整脈ほぼなし 冠動脈CT…狭窄所見なし ホルター心電図中にも息が吸いにくい、吸気時の胸痛、瞬間的な胸痛はありましたが、その上で異常はないと言われました。 現在コニールと鉄剤、半夏厚朴湯を内服しています。以下の点質問があります。 1.心臓由来の胸痛である可能性は低いですか? 2.他にどのような疾患と鑑別が必要だと考えられますか? 3.Ca拮抗薬を内服していると「胸痛の強さが軽減される」効果がありますか?それとも「胸痛の頻度が減少する」効果がありますか?

左耳 奥の痛み

左耳 奥の痛みがときどきキンと痛みます 熱はなく聴力も普通で違和感もありません。もし異常ならどういう疾患が考えられますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします