肝臓がん手術の進歩〜30年間のあゆみ

肝臓がんには手術、ラジオ焼灼療法、肝動脈塞栓療法などさまざまな治療方法があります。中でも、治療後5年目の生存率が最も高い治療が手術です。ここ30年で飛躍的な進歩を遂げた肝臓がん手術について、「高山術式」を開発した日本大学医学部附属板橋病院消化器外科教授、高山忠利先生にお話をお伺いしました。

肝臓がんにおける手術の発展と有効性

5年生存率が最も高い治療法は「手術」

肝臓がんの治療において、5年後の生存率が最も高い治療方法は手術です。2016年現在、5年生存率は57%です。手術以外の方法ではカテーテルを用いる肝動脈塞栓療法(TACE)が比較的有効といわれていますが、それでも5年生存率は25%です。このことを考えると、手術は痛い思いをするだけの効果はあるといえます。

もともと肝臓がんは治療がうまくいっても再発しやすいと言われており、30年前は手術でも5年生存率が20%でした。この進歩を考えれば今後も手術での生存率は上がると考えています。

一方、手術による死亡率も年々減少しています。30年以上前は技術のある医療機関でも15%、専門でない医療機関では50%ほどの患者さんが手術で命を落としていました。当時の患者さんにとって肝臓がん手術は生死をかけた決断でしたが、現在の死亡率は全体の1%未満にまで下がっています。

【日本の肝臓がん手術による死亡率】

・1968~1977年 肝がん手術死亡率:15.7%

・2006〜2007年 肝がん手術死亡率:0.6%引用:日本肝癌研究会「第4回全国原発性肝癌追跡調査報告(1968年~1977年)、

日本肝癌研究会「第19回全国原発性肝癌追跡調査報告(2006年~2007年)

30年前の肝臓がん治療とは

当時はCTや超音波という技術もなかったため、肝臓がん治療は発見の段階から遅れをとっていました。今であれば2〜3cmの小さな腫瘍の段階で肝臓がんを発見し治療できるのに対し、30年前は10cm以上になるまで腫瘍を発見できないという時代でした。

さらに30年前の肝臓がん手術は、先に述べたように非常にリスクの高い手術でした。その第一の理由は「出血量の多さ」です。肝臓は「血の塊」ともいわれ、血管の多い臓器です。どんなに細くても、血管を傷つけてしまえば大量出血を招く危険性があります。

人の体重の約8%は血液ですから、たとえば体重60kgの方の場合、4,800ccが血液量という計算になります。ところが、当時は手術中に5,000ccほどの血液が失われることもありました。肝臓がん手術のリスクがいかに高かったかおわかりいただけるはずです。たとえ手術が成功しても出血量が多いと合併症を起こしたり、術後の患者さんの体力が落ちるなど、患者さんに元気に退院してもらうことが難しくなってしまいます。

またその頃、肝臓は中央線を境に左右2つに分けたどちらか1つを取る手術しかできなかったため、肝臓の中央部にできたがんを手術で取り除くこともできませんでした。肝機能の悪い、肝硬変などを患った患者さんの場合、肝臓を半分も取ってしまう従来の手術では、残された肝臓の機能も弱まるため、なかなか手術には踏み切れませんでした。

幕内先生の開発した「3大進歩」

日本大学医学部を卒業したのち、このような現状に直面した私は、30歳の頃に当時国立がんセンターに勤めていた幕内雅敏先生の講演に強い感銘を受け、研修医として入りました。そこは当時から最先端で、肝臓がん手術における出血や手術死亡も少なく、患者さんがみんな元気に帰って行きました。私は今まで見てきた肝臓がん手術との違いに大変感動しました。

またこの時期、ちょうど幕内術式の論文がアメリカの外科学会雑誌に載り、全世界から医師たちが見学にやってきていました。彼らも、手先の器用な日本人特有の手術や幕内グループの革新的な手術に大変驚いていました。

幕内先生が世界に先駆けて確立した方法は以下の3つです。

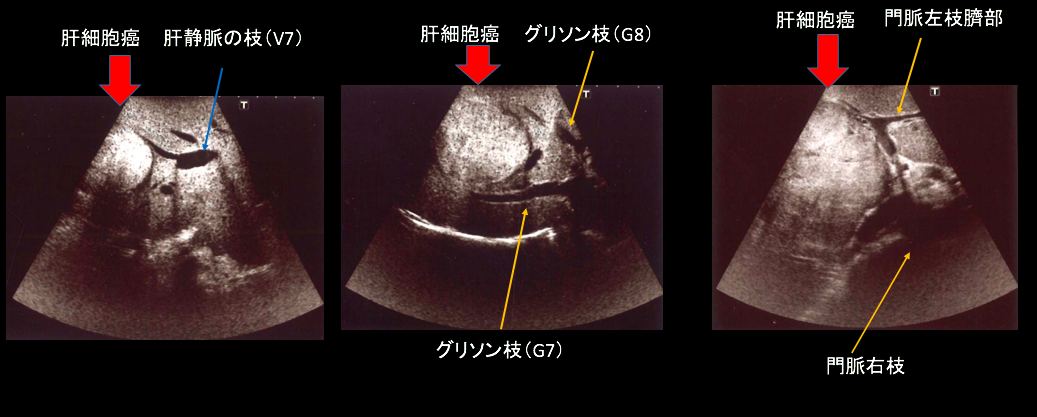

術中における超音波の使用

1つ目は初の術中超音波の使用です。以前の手術は肝臓に明確な目印がないため、内部がよく見えないまま切除するしか方法がありませんでした。しかし、超音波の導入によって血管の位置を把握することができるようになり、より細かく正確に肝臓の解剖を正確に認識することができるようになりました。

系統的亜区域切除の確立

2つ目は後に幕内術式と呼ばれる「系統的亜区域切除」の確立です。従来は肝臓を2つに割ったどちらか半分を切除する必要があったのに対し、この幕内術式では、肝臓を8ブロックに分け、その一部を切除し治療します。

肝臓を8ブロックに分ける概念は、1954年にフランスの解剖学者クイノー先生が死体を用いた解剖で提唱していました。幕内先生が成功させた人体での切除成功は当時、画期的なことでした。

プリングル法の導入

3つ目はプリングル法の導入です。プリングル法はもともとアメリカのプリングル先生が外傷を負った肝臓を止血するために生み出したものでした。肝臓につながる血管を一度挟み込んで遮断するというシンプルな手法ですが、幕内グループはこれを初めて肝臓がんの手術に導入しました。

以前は肝硬変の患者さんにプリングル法を用いると肝臓が腐ると本気で信じられていましたが、実際に導入してみるとそんなことはなく、肝硬変の人が15分間阻血されていても肝障害は出ないことがわかりました。プリングル法の導入によって出血量が圧倒的に激減したことで、手術場が血の海になることもなくなり、より緻密な手術が可能になりました。

私は幕内先生のもとでこのような大きな変化を間近に経験しました。がんセンターには手術を希望する患者さんが通常の病院の10倍ほどやってきますから、私自身もたくさんの手術を経験し、かなり鍛えられたと思います。

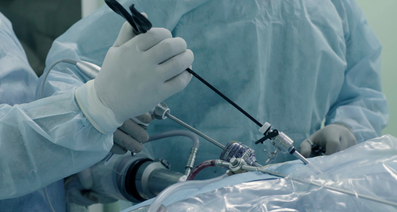

ポイントは手作業が可能にした止血方法

現在の肝臓がんの手術はかなり精度が上がりました。私が手術の中で特に注意していることは、止血方法です。先のプリングル法に加え、電気メスではなく手作業による糸の止血結禁で、出血量をおさえています。これも幕内先生から学んだ技術のひとつです。

血管を一本一本糸で縛り止血しながら、がんを切り取っているため、私の肝臓がんの手術は平均して6時間と、長時間に渡ります。肝臓は大変血管が多い臓器なので、相当な数の血管を縛る必要があり、時間がかかります。

しかし、確実に血管を縛っていくことによって、30年前5,000ccも出ていた出血が、今では300cc前後とかなり少なく済むようになりました。皆さんが行う1回の献血量がだいたい400ccですから、出血量をこれに収めることを目標にしています。

電気メスなどを用いると止血が不十分になり、出血量だけでなく、胆汁が漏れるなどの後遺症も心配されます。手作業による糸での止血は作業が細かく、医師たちにとってはかなりのトレーニングが必要にはなりますが、患者さんのリスクは軽減できます。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

気管支拡張薬の吸入薬でアトピー悪化

喘息の治療でステロイドの吸入薬を使用していますが、その薬のアレルギーで最近アトピー症状がひどくなってきました。 一度、吸入を中止して受診した際には、アレルギーを抑える薬を処方していただきましたが、喘息の治療上、吸入を完全にやめることは難しく、再開すると再びアトピー症状が悪化してしまいます。 因み、ひどい時は、頭の付け根左側に大きなコブも出来ました。 このような場合の対処法や、薬の調整・変更などについてご相談させていただきたく思います。 何か良い対応方法がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

生理だと思っていたのが不正出血だった可能性について

生理はアプリで管理しています。周期は25〜30日くらいで毎月アプリの生理予定日前後から7日前後出血があり生理だと思っていました。この期間以外に出血はありません。生理が始まる 2週間くらい前には排卵痛があり排卵痛がある時はおりものの量や質にも変化があります。PMSもあり生理1、2日目には軽い生理痛もあります。 毎月決まったタイミングで出血があるのにこれが生理ではなく実は不正出血だったという可能性はあるでしょうか? 1年半くらい前から急に生理の出血量が減り少なすぎることに不安を感じています。3日目に1度出血が止まり4日目から7日目くらいまでダラダラと少量の出血が続き終わるというのを繰り返しています。完全に終わるまでに10日くらいかかることもあります。 婦人科ではエコー検査で何も異常はないと言われていて、少ないことも伝えていますが多いよりはいいんじゃないかと言われました。 12月初めに3ヶ月生理がこなくてホルモン検査をしたところ、卵胞刺激ホルモン19.2、エストラジオール17.7、プロゲステロン0.99で閉経並と言われました。 この時はデュファストンを飲み3日目で生理がきましたがいつもの倍くらいの量があり完全に終わるまでに 2週間かかりました。 その後年明けすぐにまた生理がきましたが量が少なくて、閉経並と言われたこともあり少なすぎるのは不正出血なんじゃないかと思い始めました。 閉経が近いから不安定になってるというのはあると思いますが、毎月の出血は生理だと思っていいのでしょうか?

胸の中心あたりが少し苦しい

2週間ぐらいになりますが、胸の中心あたり(みぞおちから指1本、1本半ぐらい上)が少し苦しい感覚があります。それと関係あるかはわかりませんが、お腹の調子も悪く、便通も不順な感じでそれは内科を受診して、整腸剤や逆流性食道炎の薬を処方していただきました。1週間ほど飲んでますがあまり変化はありません。げっぷが頻繁にでるので、腸の調子が悪いのは悪いとは思うのですが。逆流性食道炎でこの様な症状になりえるのでしょうか?また、最近はひどく疲れやすかったり、疲れが取れづらい、またすっきり寝れなかったりということがあります。 関連してるかはわかりませんが、胸の少し苦しい感覚が1番心配です。どんなことが考えられるでしょうか?また、これからどうしたらよろしいでしょうか?

人間ドックでのカルシウムの数値について

人間ドックを受診したところ、カルシウムが8.4となり再検査となりました。そのほか血液検査はコレステロール以外正常だったのですが、どのような原因が考えられるでしょうか。また、今のところ年明けに受診しようと考えていますが、早急に受診するレベルなのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします