前項「膵頭十二指腸切除術の後の消化管再建術とは-専門医が語る膵臓がんの手術(2)」では、膵頭十二指腸切除術の後に行われる消化管再建術のお話を中心にご説明しました。東京歯科大学市川総合病院副院長の松井淳一先生は、肝・胆・膵領域における外科手術のトップランナーとして、難しい膵臓がんの手術においても根治性と安全性の両立を追求し、手術後の臓器、特に膵機能の温存に注力されています。また2014年には「第41回日本膵切研究会」の会長も務められました。今回は判断の難しい膵臓がんに対してより根治性を高める取り組みと、膵臓がん治療の最新の話題についてうかがいました。

膵臓がんをどこまで取る?

動脈まで浸潤した膵臓がんは切除不能

膵臓がんを確実に治すためのいわゆる拡大手術において、血管やリンパ節、他の臓器など、はたしてどの範囲まで切除するのかというのは難しい問題です。切除する範囲が大きいほど、患者さんの負担は大きくなります。過去を振り返り、反省や検討を積み重ねた結果、進行した膵臓がんに対してどこまでを切除可能とするのかという判断基準がほぼでき上がってきています。

現在のところ、一部の例外を除いて、動脈まで取らなければならないようなケースは切除不能とすることでほぼ意見の一致をみるようになりました。そして、ボーダーライン上の進行がんに対して根治性を高めるために、術前もしくは術後に化学療法や放射線療法をどう組み合わせていくかという取り組みが非常に進んでいます。

DP-CAR:腹腔動脈を一緒に切除する膵臓がんの手術

なお、ここで例外としたのは、膵体部がんが腹腔動脈という太い動脈に浸潤(がんが拡がっていること)しているときにどう切除するかというケースなのですが、腹腔動脈を一緒に切除するという方法(血管合併切除)を世界で最初に行なったのが私たちのグループでした。栃木県立がんセンターに勤務していた1987年に尾形佳郎、菱沼正一両先生と一緒に第1例を行なったもので、1991年に論文報告しています。この手術では胃を温存するという工夫もしており、進行がんであっても血管合併切除で根治性を高めながら、なおかつ血流に配慮して胃を温存することが可能であったひとつの例といえます。

その後この術式は、本邦ではDP-CARと呼ばれ広く行われるようになっています。

「第41回日本膵切研究会」最新の話題から

現在、進行膵臓がんに対して、手術の前後に抗がん剤による化学療法や放射線治療を組み合わせる、いわゆる集学的治療の成績が集約されつつあり、今後の診療にどう生かしていくかということが検討されています。

膵臓がん切除後の補助化学療法の治療成績はよい

第一に、膵臓がんの根治切除術後の補助化学療法の成績がどんどん良くなってきています。最初にジェムシタビン(GEM)を用いた補助療法が確立されました。その後日本からS-1による補助療法の非常に良好な成績が示されています。また、私ども出身の慶應義塾大学外科では術後門脈内化学療法の良好な成績が出ており、関連施設で多施設研究を行っております。この他にも膵臓がん切除術後の補助化学療法の臨床研究が進められており、この進歩に大きな期待が集まっています。

進行した膵臓がんに化学療法や放射線治療を行うと治療成績が良好に

次に、根治切除ができるかどうかぎりぎりの進行膵臓がんの患者さんに対して、直ぐに手術を行うのではなく、手術の前に抗がん剤による化学療法や放射線治療を組み合わせた後に根治切除を行えると切除成績が良くなる傾向が見えてきたことです。全国的にみた場合、施設によってどう言う治療を組み合わせるのかまだばらつきがあり一定の見解は得られてはいません。しかし、膵臓がんの術前にかなり積極的な化学療法や放射線療法を行なった場合、今後に期待できる治療成績が出てきつつあるという感触を得ています。

残膵に現れる病変は元の病変と同じ?

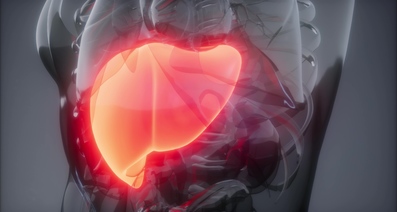

最後に、もうひとつの興味深い話題としては、切除後に残った膵臓、いわゆる残膵(ざんすい)の病変についてです。これは、「第41回日本膵切研究会」で全国147施設にアンケートを行い91施設から回答を得て、2009~2013年5年間の全国で212例の残膵切除例を集計した結果です。それによると、元の疾患(一次病変)を手術した後で残膵切除した次の疾患(二次病変)を比べると、一次病変と二次病変が同じ疾患であることが多いということが分かりました。

これはどういうことかと言うと、浸潤性膵管がんを切除した残りの膵臓には同じく浸潤性膵管がんができることが多く(89%)、切除した一次病変が膵管内乳頭粘液性腫瘍の場合、残膵切除した二次病変はやはり膵管内乳頭粘液性腫瘍が多かったのです(78%)。そして、その膵管内乳頭粘液性腫瘍について、一次病変が腺腫など良性のものでは二次病変も腺腫など良性のものが多く(51%)、一次病変が膵管内乳頭粘液腺がんでは二次病変は膵管内乳頭粘液腺がんが多い(68%)、という大変興味深い結果でした。

このアンケートでは、日本では膵臓の切除を行った後の経過観察やフォローアップが膵臓外科医によって丁寧に行われていることもわかりました。その結果、残膵の二次病変をきちんと見つけ、積極的に再手術を行なっているため、このようなデータが得られた訳です。

一方、アメリカ消化器病学会(American Gastroenterological Association)では、膵嚢胞性疾患についてフォローアップを密に行う必要はなく、2年に1度、あるいは診なくてもよいというような診療ガイドラインが最近出されています。これは検査コスト、すなわち費用対効果を意識したものかもしれません。

しかし、日本では膵嚢胞は明らかに膵臓がんのハイリスク因子と考えられ、早期のうちに膵臓がんを発見するきっかけとして無視できないものであると認識されています。今回のアンケート結果を含めて、こういった情報は日本からきちんと発信していき、アメリカ主導のグローバル・スタンダードに安易に迎合すべきではないと考えます。今後、日本からの膵嚢胞性疾患に関する診療ガイドラインには、術後残膵のフォローアップに関するデータも集めて改定していく必要があると考えています。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「膵臓がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が23件あります

手術後の合併症

私の父親なのですが、今月の頭に すい臓がんの手術をしました。 術後、合併症が出なければと早く退院できますよ。と言われていた矢先に液もれを、おこし合併症が出たのでと自宅に電話が来たそうです。 ご飯を食べると、液がもれるようで、現在、点滴と水、お茶しか口に出来ずに、検査づくしの毎日を過ごしている様子。 少し食べたりしている時もあるようですが、液が出たりでなかったりで、いつ治るのかと父も不安のようです。 病室にも入れませんので、本人の様子はメールでしかわからず、母もずーっとモヤモヤ状態。 術後、2週間ぐらい経ちましたが、いつになったらご飯が食べられるようになって、退院の目処がたつのでしょうか? よろしくお願い致します。

膵臓癌の再発による肝不全に伴う腹水への対応について

妻は、昨年の5月初旬にステージ1の膵臓癌が見つかり、6月に標準的外科療法として手術をしました。その後、9月末に退院し、自宅療養をしていましたが、昨年12月に腹水が溜まりはじめ、三月初旬にCT検査をし、膵臓癌が昨年12月頃に再発したことが分かりました。一度は、三月初旬に腹水を三リットル抜いて、それから蛋白質等だけ体内に戻しました。今も腹水が溜まり続けていますが、どのタイミングで再度、腹水を抜いたら良いでしょうか。または、腹水は抜かない方がいいのでしょうか。宜しくご教授下さい。

膵臓癌手術後の癌再発について

初めて相談します。私の妻は、昨年6月に膵臓癌の切除手術をしました。ステージ1でしたが、すぐには回復せず、血栓がてきたりし、血のめぐりが悪く、色々処置し9月末に退院しました。その後、12月頃から腹水が溜まり、肝不全と門脈が詰まっていたようで今月入院しCT検査の結果、膵臓癌が再発していました。担当医は、3ヶ月から1ヶ月の余命ではと言っていました。本当にそのよう余命なのでしょうか?また、セカンドオピニオンを考えた方がよろしいでしょうか?ご教授ください。宜しくお願い致します。

すい臓がんの肝臓への転移

今年の3月にすい臓がんと診断された父親についての2回目の相談になります。 抗がん剤治療を4ヶ月ほど続けていましたが、先週のCTにより肝臓への転移が見つかりました。主治医は治療方針がかわります。とおっしゃいました。今までは抗がん剤でガンを小さくしてから手術に持っていきたいとおっしゃっていたのですがそれが転移となるとできないと。その場合はどのような治療になるのでしょうか?単に延命のための治療になるということでしょうか?すい臓がん事態は2か月前と大きさに代わりはないのに転移するものなのでしょうか?肝臓への転移によって今後どのような症状があらわれるのでしょうか?4日前に胆汁を出すために入れたお腹のチューブが詰まったため緊急で入院し、その時のCT検査で転移がわかりました。今はまだ仮で鼻からのチューブで外に胆汁をだしているためそれが落ち着いたら詳しく治療方針を説明すると言われましたが、不安でご相談させて頂きました。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「膵臓がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします