前回の記事では、膵・胆道領域における外科手術のトップランナーとしてご活躍されている、東京歯科大学市川総合病院副院長の松井淳一先生の膵臓がんの手術において工夫されている点についてご説明いただきました。今回は膵頭十二指腸切除術の後に行われる消化管再建術のお話を中心にうかがいました。

日本発の再建術「今永(いまなが)法」

膵頭十二指腸切除術の後に行われる消化管再建術にはさまざまな方法があります。中でもウィップル(Whipple)法とチャイルド(Child)法がよく知られていますが、実は日本人である名古屋大学の今永一(いまながはじめ)先生が始めた「今永法」という術式があります。

今永法のメリット

術後の膵管・胆管の状態が確認が容易で消化吸収の流れが自然に近い

この方法の利点としては、胃・膵臓・胆管の順に小腸と吻合(ふんごう・手術でつなぎ合わせること)するので、ストレートになっているという点があります。このため、術後に内視鏡で膵管、そして胆管の状態を確認することが容易であるという大きなメリットがあります。私たちのデータでは、内視鏡で確認した膵管の開存率も90数%と非常に高いものでした。また、小腸に盲端(もうたん)といって、袋小路状態の行き止まりになって淀むところもありません。

他の再建法にもそれぞれにメリットやデメリットがありますが、今永法では食べたものの消化吸収の流れがより生理的であると考えます。放射性同位元素を使って胆汁と食べたものがどう流れているかを確認するシンチグラフィを行ない、混和(混ざり合うこと)が良好であることが確認されています。また、胆汁と膵液が混和して逆流が起こっていないことなどを内視鏡で確認することもできています。

今永法のデメリット

胃の機能の回復に時間のかかる方が多い

一方でこの今永法の欠点としては、手術直後に胃の機能が回復するまでの期間が長くかかる患者さんがやや多いということがあります。この現象を胃排泄遅延といい、膵頭十二指腸切除術に特有の術後合併症です。特に幽門輪温存膵頭十二指腸切除術では、せっかく残した胃の働きが回復するのに時間がかかることがわかっていますが、この原因・理由はこれまで良くわかっていません。この現象が発生すると、手術の後で食事がとれるようになるのが少し遅くなるということになります。チャイルド(Child)法やトラバーゾ(Traverso)法のように膵管と胆管のルートと食べ物の通り道を別に作れば、食事を開始できる時期はやや早くなります。手術後の入院期間を短縮するという意味ではメリットはあるのかも知れませんが、今永法でも3分の1から約半数の患者さんでは胃排泄遅延がなく、術後2週間程度で退院できる方もいらっしゃいます。

どの再建法も100%完璧なものはありませんし、一長一短があります。今永法は、術後早期の一時的な小さな不利はありますが、長期的に見て患者さんのために長所の多い再建法であります。何より、今永法は日本で考案されたオリジナルの再建法です。日本発の再建法を更に発展させるのが私たちの努めでもあり、その利点・長所を広く伝えていきたいと考えます。

膵頭十二指腸切除術で胃の一部を切り取っても今永法で再建可能

ちなみに、膵臓がん手術の場合に胃の一部を切除する膵頭十二指腸切除術をしなければならないとしても、今永法による消化管再建が可能です。また、膵頭十二指腸切除術では術後縫合不全によって膵液が漏れる膵液瘻(すいえきろう)という合併症がありますが、そういった安全性に関わる点においても今永法では他の再建術に比べ遜色のない成績を残しています。

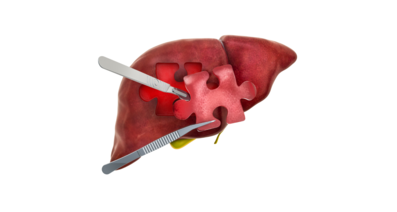

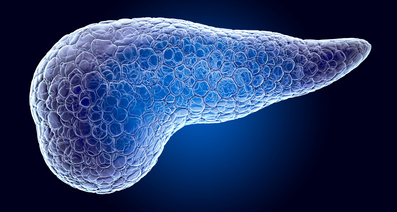

膵臓を残すことが重要な理由

膵臓がんの進行の度合いによっては、膵臓を少ししか温存できない場合もあります。しかし、「少ししか残せないのであればなくてもいい」ということにはなりません。最初の記事「膵臓がんと膵嚢胞性腫瘍」でもご説明した通り、膵臓には外分泌と内分泌の2つの働きがあります。膵尾部には内分泌の重要な機能であるインスリンを分泌するβ細胞が多く集まっています。

膵頭部を大きく切除した場合に、残った膵臓が小さくなって外分泌の機能である膵液の消化酵素が不足したとしても、飲み薬でそれを補うことは比較的容易です。しかし、膵全摘術となって膵臓全部を摘出してしまったら、インスリンが全く出なくなりⅠ型糖尿病の患者さんと同様に一生涯インスリン注射を続けなければなりません。それではせっかく胃を温存しても、患者さんの生活の質が低下することは避けられません。だからこそ、膵臓はたとえ小さくてもできるだけ残し、また膵液の通り道もきちんと確保することが非常に重要なのです。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「膵臓がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が23件あります

手術後の合併症

私の父親なのですが、今月の頭に すい臓がんの手術をしました。 術後、合併症が出なければと早く退院できますよ。と言われていた矢先に液もれを、おこし合併症が出たのでと自宅に電話が来たそうです。 ご飯を食べると、液がもれるようで、現在、点滴と水、お茶しか口に出来ずに、検査づくしの毎日を過ごしている様子。 少し食べたりしている時もあるようですが、液が出たりでなかったりで、いつ治るのかと父も不安のようです。 病室にも入れませんので、本人の様子はメールでしかわからず、母もずーっとモヤモヤ状態。 術後、2週間ぐらい経ちましたが、いつになったらご飯が食べられるようになって、退院の目処がたつのでしょうか? よろしくお願い致します。

膵臓癌の再発による肝不全に伴う腹水への対応について

妻は、昨年の5月初旬にステージ1の膵臓癌が見つかり、6月に標準的外科療法として手術をしました。その後、9月末に退院し、自宅療養をしていましたが、昨年12月に腹水が溜まりはじめ、三月初旬にCT検査をし、膵臓癌が昨年12月頃に再発したことが分かりました。一度は、三月初旬に腹水を三リットル抜いて、それから蛋白質等だけ体内に戻しました。今も腹水が溜まり続けていますが、どのタイミングで再度、腹水を抜いたら良いでしょうか。または、腹水は抜かない方がいいのでしょうか。宜しくご教授下さい。

膵臓癌手術後の癌再発について

初めて相談します。私の妻は、昨年6月に膵臓癌の切除手術をしました。ステージ1でしたが、すぐには回復せず、血栓がてきたりし、血のめぐりが悪く、色々処置し9月末に退院しました。その後、12月頃から腹水が溜まり、肝不全と門脈が詰まっていたようで今月入院しCT検査の結果、膵臓癌が再発していました。担当医は、3ヶ月から1ヶ月の余命ではと言っていました。本当にそのよう余命なのでしょうか?また、セカンドオピニオンを考えた方がよろしいでしょうか?ご教授ください。宜しくお願い致します。

すい臓がんの肝臓への転移

今年の3月にすい臓がんと診断された父親についての2回目の相談になります。 抗がん剤治療を4ヶ月ほど続けていましたが、先週のCTにより肝臓への転移が見つかりました。主治医は治療方針がかわります。とおっしゃいました。今までは抗がん剤でガンを小さくしてから手術に持っていきたいとおっしゃっていたのですがそれが転移となるとできないと。その場合はどのような治療になるのでしょうか?単に延命のための治療になるということでしょうか?すい臓がん事態は2か月前と大きさに代わりはないのに転移するものなのでしょうか?肝臓への転移によって今後どのような症状があらわれるのでしょうか?4日前に胆汁を出すために入れたお腹のチューブが詰まったため緊急で入院し、その時のCT検査で転移がわかりました。今はまだ仮で鼻からのチューブで外に胆汁をだしているためそれが落ち着いたら詳しく治療方針を説明すると言われましたが、不安でご相談させて頂きました。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「膵臓がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします