日本において増加傾向にある大腸がんですが、手術をしてがん腫瘍を取り切れれば、治癒の可能性が高まるがんともいえます。不安ばかりを抱えずに、正しい知識を持って、しっかりと向き合って治療することが重要です。

今回は大腸がんの治療方法と手術後の生活について解説します。

大腸がんの治療方法

大腸がんは、肝臓や肺などに転移のある進行したがんであっても、検査で指摘された病変を完全に取り除く手術を行うことで、治癒の可能性が高まるといわれています。

受診時にがんが広がっていて手術で対応できない場合でも、まずは抗がん剤治療や、抗がん剤治療と放射線治療を併用することで、がんを小さくしたり、広がりを抑えたりする術前治療を行うケースが出てきました。この術前治療を行うことで、手術ができる場合もあります。

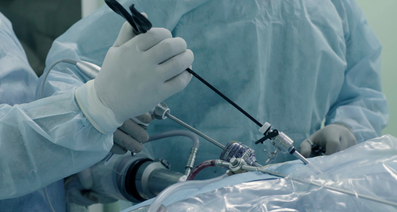

腹腔鏡下手術

腹腔鏡下手術は傷が小さく、痛みも少なく、回復も早いといわれます。大腸がんの手術というと、お腹にメスを入れる開腹手術をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、より早く大腸がんへの腹腔鏡下手術が導入された欧米では、進行がんに対しての長期成績が従来の開腹手術に劣らないことが報告されています。

また、2018年4月より、直腸がんに対する手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ (da Vinci Surgical System) 」が保険適用されました。

括約筋間直腸切除(ISR)手術について

がんは腫瘍だけを取り除けばいいわけではありません。がんが周囲にも広がっているため、ある程度広く切除する必要があります。そのため、がんが肛門の近くにできてしまった場合には、括約筋や肛門を含めて切除しなくてはいけない場合があります。その場合には、排便を行うために新たな肛門をお腹に作ることになります。これが人工肛門(ストマ)です。

大腸がんの手術後の生活

大腸がんの再発率は、ステージによって異なります。ステージIは約6%、ステージIIは約13%、ステージIIIは約30%で再発が起こります。

また、大腸がんの中でも直腸がんの場合、それ以外のがんよりも若干再発率が高くなります。

再発の約80%は手術後3年以内に、95%は手術後5年以内に起こるといわれています。

定期検査

再発の95%が手術後5年以内に起こることから、5年間の定期的検査が目安となります。日本の大腸癌研究会が定期的検査の方法の指針を出しており、それにしたがって行われます。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

大腸がんの早期発見のために――40歳を迎えたら検診を受けて

体への負担が少ない大腸がんの“腹腔鏡下手術”について

大腸がんとは 症状、原因、治療の選択肢について

大腸がんの腹膜播種に対する治療のトピックス

大腸がんの腹膜播種に対する治療——腹膜切除と術中腹腔内温熱化学療法(HIPEC)について

もっと見る

大腸がんの腹膜播種に対する検査と診断について

大腸がんの腹膜播種とは? 進行と症状について

国立国際医療研究センター病院の取り組みや治療に対する思い

食道がんにおけるステージの分類と治療の選択基準、および治療内容の実際

食道がんの検査とは? ——検査内容や診療の流れ、国立国際医療研究センター病院で行われる検査の特色について解説

食道がんとはどのような病気? ——食道がんの概要や症状、原因、早期発見につなげるために行うべきことについて解説

消化管がんの内視鏡治療について

胃がん・大腸がんなどの消化管がんの検査について

体に負担の少ない大腸がんの外科手術「腹腔鏡手術」とは?

内視鏡を使って大腸がんを取り除く「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」とは?

少ない苦痛で大腸がんを早期発見――大腸CT検査の方法やメリット・デメリット

お腹の不調は腸内細菌の乱れが原因? 腸内細菌と大腸がんの関連、食事療法について

局所療法や放射線療法、薬物療法などを組み合わせて行う肝臓がんの治療

足のむくみは要注意?肝臓がんの症状と早期発見のための検査方法

兵庫県立粒子線医療センターの特徴——粒子線治療の実際はどのようなもの? 受診する方法は?

肝臓がんの一種、肝細胞がんとは? ほかのがんと違う点、治療方法などについて

肝細胞がんに対する粒子線治療とは? 粒子線治療のメリット、デメリット

肝臓がんに対するRFA(経皮的ラジオ波焼灼術)とは?

「生涯、一研修医として臨床に携わりたい」現場第一主義で患者さんに向き合う生形之男先生のストーリー

大腸がんの早期発見・診断のために――原因からみる予防・検診の重要性

高齢者などのハイリスクの症例における大腸がん術後の注意点とは?沼津地域の患者さんのケアのために

大腸がんの腹腔鏡手術とは? 沼津市立病院の外科医が解説

食道がんの内視鏡外科手術−進歩と普及のために

肝細胞がんの原因はB型・C型肝炎ウイルスや生活習慣

肝細胞がんの治療の種類と特徴について

肝臓がんとは 種類や症状などについて

肝臓がんの治療−肝切除の「3Dシミュレーション手術」とは

肝臓がんの症状とは?症状がみられるときには進行している可能性も

胃がんの内視鏡検査受診――頻度はどれくらいが適切?

ステージや転移の有無によって異なる大腸がんの生存率。再発予防の方法とは?

腹痛や下痢・便秘を繰り返す場合、大腸がんの初期症状の可能性も?

肝臓がんの原因と治療方法-ステージ分類による違いとは

食道がんの治療と手術――合併症を予防する方法とは?

健康診断・人間ドックの詳細――がん検診や脳ドックについても解説

炎症性腸疾患(IBD)に関する最新研究

がんに対する緩和ケアとは? ――QOL(生活の質)の維持を目的としてがんに伴うつらさを最小限に和らげる

胃の内視鏡検査とバリウム検査の選択について

遺伝子検査に基づく大腸がんの薬物療法――主治医と“自分に合った薬”を見つけるために

切除できない進行・再発大腸がんの薬物療法――個別化医療が開く治療の未来

お尻から直腸がんの治療を行う「経肛門的腹腔鏡下手術」とは?

大腸がんの手術治療――内視鏡治療・腹腔鏡下手術

大腸がんに対する腹腔鏡下手術の歴史と発展――より安全に手術を受けていただくために

リンパ節転移のみられる進行大腸がんの症状と治療は?

大腸がんの治療法には何がある?

大腸がんの原因と症状

大腸がんの検査と診断

肝硬変の合併症とその治療

肝硬変の原因・症状

内視鏡を用いた大腸がんの診断・治療

内視鏡を用いた消化管がん疾患の診断・治療

食道がんの手術治療—胸腔鏡・腹腔鏡手術の流れやメリット

食道がんの症状と治療

肝がん移植後、再発を予防するには? 移植後生存率を向上させる新たな治療法~ナチュラルキラー(NK)細胞療法~

食道がんのステージ(病期)ごとの治療法は?手術、検査について

食道がんの初期症状と原因とは?─声のかすれも症状のひとつ?

食道がんに対する治療、手術と内視鏡的粘膜切除術-早期発見のための研究

なぜ食道がんはリンパ節転移や手術に伴う合併症が起こりやすいのか?

膵臓の腫瘍IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)の検査-併存しやすい膵臓がんの早期発見のために

膵臓がんの生存率を高めるために-診断を受けても諦めないでほしい

膵臓がん治療の進歩-術前化学療法が患者さんにもたらすもの

膵臓がんにおける放射線治療の位置づけ・副作用

膵臓がん治療における放射線治療の位置付け−種類・効果・費用は?

膵臓がんの生存率とは 大きく変容した膵臓がんの予後 生存率・再発率に関する最新エビデンスを解説

JASPAC 01 膵臓がんの生存率を大きく変えた研究とは 膵臓がん手術の専門医が解説

膵臓がん治療の今後の可能性-化学療法と組み合わせる手術の時代へ

膵臓がん(膵体部がん)の手術治療-腹腔動脈合併尾側膵切除が抱える課題と今後の展望

三重大学医学部附属病院が行う膵臓がん診断・治療。本当の集学的治療で治療成績が向上

三重大学医学部附属病院の膵がん教室・パープルリボン活動―患者さんが前向きに膵臓がんと向き合うために

肝臓がんは克服できる-高山術式の確立と肝臓手術のこれから

肝臓がん手術の進歩〜30年間のあゆみ

肝門部胆管がんとはどんな病気?症状・検査・治療について

肝門部胆管がんの治療−手術と抗がん剤について

肝臓がんが進行したら?肝臓がんのダウンステージング

肝臓がんの手術とは? 手術の種類と術後の再発率や生存率

膵臓がん治療・手術の大発展-門脈カテーテルバイパス法とMesenteric approach

膵臓がん治療・手術の進歩-膵臓がん治療の専門医・中尾昭公先生のあゆみ

5年生存率20%のがんを克服したサラリーマン-長期の闘病生活、死への不安との向き合い方

働き盛りの銀行マンを襲った6回のがん-ニューヨークでの大腸がん闘病記

入浴は?においや漏れの心配はない?ストーマに関する疑問と回答

ストーマと共に生きるために〜仕事やスポーツは今まで通りできるの?外出先で気にするといいこと〜

自分で行うストーマ(人工肛門)ケアとは?〜装具の管理の注意点や困った時の相談先など〜

データでみる大腸がん――がんの種類や特徴は?

写真・画像でみる大腸がんの腹腔鏡下手術

手術後のストーマケアはどう進めるか

不安をとりのぞくためのストーマ造設前オリエンテーション

ストーマ(人工肛門)のモデルを使った説明とストーマサイトマーキング

がん手術前のリハビリ「プレハビリテーション」による筋力や体力の「貯筋」

陽子線治療とは? 肝臓がんをはじめ、様々ながん治療に用いられ始めた先進医療

大腸がんのロボット支援下手術

胆管がんとは-胆管の役割と胆管がんの分類

大腸内視鏡検査について-必要な場合と必要でない場合-

胆管がんの治療-手術は治癒が期待できる唯一の治療法

胆管がんの検査-手術が適応となるかを判断する際に重要となる

胆管がんの症状-もっとも多い自覚症状は「黄疸」である

胆管がんの原因と生存率-なぜ生存率が低いのか

大腸がん手術の最新トピックス

大腸がんの手術

大腸がんの治療ーステージ別の治療方針とは

大腸がんの検診と検査

大腸がんの症状と原因

患者さんに優しい膵臓がん治療を目指して

切除不能膵臓がんの薬物療法について

膵臓がんの検査と診断

食道がんの放射線治療と手術の成績の比較

膵臓がん早期発見のためのポイントは?

膵臓がん増加の背景にあるのは高齢化?

膵臓がんの手術―難易度が高く、ハイボリュームセンターで受けることが勧められる

膵臓がんの早期発見のために―正しい知識を持つことが大切

膵臓がん治療―民間病院だからできる治療法とは

術前画像シミュレーションの進化-肝臓がん外科治療の最前線(2)

領域横断的内視鏡手術エキスパート育成プログラムとは-肝臓がん外科治療の最前線(1)

肝胆膵領域の腹腔鏡手術の課題と打開策

カテーテル治療とは-肝細胞がんの局所治療(2)

肝移植や放射線治療が適応となる場合とは

肝臓にがんを残さないために-肝細胞がんの局所治療(1)

肝細胞がんとは-集学的治療と診療科間の連携

肝臓がんの治療-肝臓がんの性格に合わせた治療の重要性

膵臓がんの集学的治療とDP-CARなど-専門医が語る膵臓がんの手術(3)

膵頭十二指腸切除術の後の消化管再建術とは-専門医が語る膵臓がんの手術(2)

膵臓の機能の温存-専門医が語る膵臓がんの手術(1)

膵臓がんの検査とステージ、ステージごとの治療とは

膵臓がんと膵嚢胞性腫瘍

食道がんの生存率、集学的治療の後では?

食道がんの手術はどの場合に行う?―ステージごとの集学的治療

食道がんのステージとは

集学的治療とは―食道がんの治療法

大腸がんの内視鏡治療とは

食道がんの予防のために―そして食道がんになったときに意識すべきこと

食道がんの症状と検査――早期発見はむずかしい

肝硬変を含む肝臓病を見つける検査について

胆嚢がんの症状ーなぜ早期発見は難しいのか?

胆嚢がんの治療法。第一選択は手術

胆嚢ポリープ発見後の流れー胆嚢がんの検査

胆嚢がんとは。特徴と症状について

胆嚢がんを早期発見ー超音波検査(エコー)が鍵となる

食道がんの最新治療、日本が誇る世界で初めての手術(4)―これからの食道がん治療

食道がんの最新治療、日本が誇る世界で初めての手術(3)―ダビンチ®でどう変わったのか

食道がんの最新治療、日本が誇る世界で初めての手術(2)―ダビンチ®による手術

食道がんの最新治療、日本が誇る世界で初めての手術(1)―食道の特徴と従来の手術の問題点

膵臓がん(膵がん)とはどんな病気?わかりやすく説明します

大腸がんとはどんな病気?早期がんと進行がんについて

肝臓がん(肝がん)とはどんな病気?わかりやすく説明します

消化管内視鏡とはーーその種類とメリット

内視鏡を用いた胃・十二指腸潰瘍の診断・治療/消化管狭窄の治療

胃がんの検査と診断

食道がんの内視鏡治療とは

胃がんの内視鏡治療とは

食道がんの治療――一般的な方法と最新治療

食道がんの転移とステージ

食道がんの原因ー組織型によっても原因が異なる

大腸がんの診断のきっかけは?~初期には症状はほとんどなく、検診を受けることが早期発見につながる〜

大腸がんの治療法とは?~ステージ別の治療方針や治療後の生活について解説~

便潜血検査が陽性の場合、どんな検査を行うの?〜大腸がんの症状と精密検査の種類〜

大腸がん治療の最新トピックス~日本内視鏡外科学会名誉理事長 渡邊昌彦先生に聞く進行直腸がんに対する手術治療の発展~

大腸がんの手術に関するQ&A【後編】~手術時間や入院期間はどのくらい? 手術後の生活で気を付けるべきことは?~

大腸がんの手術に関するQ&A【前編】 ~内視鏡治療と手術の違いや適応は? ロボット支援手術はどんなときに行う? ~

大腸がんのステージ分類とは ~早期がんと進行がんの分け方は? ステージごとに治療方法は違う?~

大腸がんの早期発見のためにできること

大腸がんとは? ——その原因や症状

大腸がん手術後の生活――手術後に起こる可能性のある合併症とは?

大腸がんに対する腹腔鏡下手術の特徴とは?

血便の原因は大腸がんの可能性もあり。原因として考えられる6つの病気

「大腸がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

- スポンサード早期消化器がんに対するESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)とは?NTT東日本関東病院 消化管内科・内視鏡部 部長大圃 研 先生

- スポンサード消化器疾患を専門的に扱う山下病院に聞く、大腸がんの現状や病院選びのポイントについて医療法人山下病院 理事長服部 昌志 先生

- スポンサード治療と仕事の両立を支援する東北労災病院の取り組み独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 外科部長野村 良平 先生

- スポンサード高齢者でも大腸がん腹腔鏡手術は可能? ハイリスク症例にも対応する沼津市立病院沼津市立病院 第二外科部長菅本 祐司 先生

- スポンサード大腸がんの検査・治療(内視鏡治療・外科手術)における複十字病院の取り組み複十字病院 消化器外科 副院長生形 之男 先生

関連の医療相談が26件あります

胸膜腫瘍とは

大腸がんの手術をしました(ステージ3b)胸にもCTで肋骨のあいだに1.4×1.7の腫瘍が見つかり手術で切除することになりました。担当医は取ってみないとわからないとのことですが、悪性の確率はどれぐらいなのでしょうか。

大腸がん検診の結果で再検査と言われた

便潜血反応検査で血が混じっていたとの結果が出て、受診をお勧めしますとの通知を受けたのですが、すぐにでも受診すべきでしょうか?

腸閉塞の予防と対処方法

30年ほど前に大腸がんの開腹手術をしました。去年2回腸閉塞で入院しましたがいずれも1晩で治りましたが今後も再発が怖い 何か予防方法はないですか?

人口肛門について

私の母が先日、大腸癌と診断され、24日に詳しい話を家族同伴で聞いてきます。 大腸癌は2センチになっており、進行性、その他小さなポリープが少し出ているとの診断でした。 2センチの癌は肛門出口付近にでているので、人口肛門は間逃れないとのことですが、人口肛門をつけなくてもよい手術方法などあるのでしょうか?お医者様の腕にもよるのでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

-

-

直腸がん

- 集学的治療

- 化学療法

- 肛門温存手術

- 腹腔鏡手術

-

大腸がん

- 集学的治療

- 化学療法

- 腹腔鏡手術

大腸がんの腹腔鏡手術が主な専門。そのほか、大腸がんの治療全般も専門。大腸がんの手術では低侵襲で安全な手術を目指し、合併症発生率も低い。ICG蛍光法を用いた血流評価やリンパ流評価によるオーダーメイドの手術療法の開発なども行っている。直腸がんついては、肛門温存手術の実績も多数。

世界も認める大腸がん腹腔鏡手術のニューリーダー

-

-

-

大腸がん

- 腹腔鏡手術

-

-

-

逆流性食道炎

-

食道アカラシア

-

胃潰瘍

-

十二指腸潰瘍

-

胃ポリープ

-

胃がん

-

大腸ポリープ

-

大腸がん

-

-

-

胃がん

- ロボット支援下手術

- 内視鏡外科手術

-

食道がん

- ロボット支援下手術

- 内視鏡外科手術

-

大腸がん

- ロボット支援下手術

- 内視鏡外科手術

-

食道アカラシア

- 内視鏡外科手術

-

-

-

胃がん

- 内視鏡的粘膜剥離術(ESD)

- 薬物療法

- 集学的治療

-

大腸がん

- 内視鏡的粘膜剥離術(ESD)

- 薬物療法

- 集学的治療

-

食道がん

- 内視鏡的粘膜剥離術(ESD)

- 薬物療法

- 集学的治療

-

大腸がん

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)