もしも自分が「5年生存率20%のがん」であると告げられたら。その不安と恐怖は計り知れないものがあります。現在、日本対がん協会常務理事を務める関原健夫さんは、39歳で大腸がんを発症したのち、5回にわたる肝転移・肺転移を乗り越え、5年生存率が極めて低いといわれたがんを克服します。働きながら受けた幾たびもの手術、病や死に対する不安に、関原さんはどのように対峙してきたのでしょうか。闘病中のお話と、現代の「働き盛りのがん」問題に対する関原さんのお考えをお伺いしました。

手術4日後、「5年生存率20%」と告げられる

私は1984年、39歳で大腸がんを発症したのち、肝転移、肺転移を繰り返し、1990年までに合計6回もの手術を経験します。そのなかで最も大きなショックを受けたのは、2回目にがんを宣告されたとき、つまり転移が発見されたときでした。

アメリカで受けた大腸がんの手術とは? 適応や手術方法についてくわしく解説は無事成功し、直後に主治医からも”Perfect”とお墨付きをもらいました。

ところが、術後4日目に示された病理検査の結果は次のようなものでした。

「手術自体は完璧なものであったが、あなたのがんは早期がんではなかったと病理検査により判明した。リンパ節に転移がみられるため再発のリスクは高い。」

アメリカでは術後のインフォームドコンセントもしっかりしています。私は最初意味がわからず、リスクは一体どの程度のものなのかと、その場で医師に質問しました。

返答は、「5年生存率20%」。

これはあくまで当時の統計学的な数値であるということも、医師はきちんと解説しましたが、自身が近い未来に死ぬ確率が高いという事実に直面し、その夜は眠ることができませんでした。

帰国後、恐れていた肝転移が確認される

転移の可能性を聞いて、私は初めて死を現実のものとして意識し、アメリカでは死ねないと考え、日本の部署への異動願いを出しました。

がんで何より怖いとされていたのは「肝転移」であり、のちに読んだ『家庭の医学』にも「肝臓の手術は難しく、治療できるものは肝機能のよい原発性のがんに限られる」との記述がありました。つまり他の臓器から転移した肝がんの手術は意味を為さない可能性が高く、「肝転移したら万事休す」ということです。

日本では医療者の友人から得た情報や、銀行からの勧めなどを比較検討し、国立がんセンターでフォローを受けることに決めました。国立がんセンターは、大腸がんの転移が起こりやすい肝臓と肺、どちらの治療成績もよい施設であったためです。3か月ごとに同病院で検査を受け、1986年夏、恐れていた肝臓への転移がついに確認されました。

5回の転移、合計6回の手術-過酷な闘病生活と向き合う精神力

前項に記した肝転移を含め、私のがんは全て「手術できるもの」でした。

当時の国立がんセンターには、個室がわずかしかなく、ほとんどの患者は相部屋に入院していました。同室で闘病生活を共にし、転移がみつかり、手術はできない(治療不能)と診断され、痛みや苦しみの末に亡くなっていった仲間を、私は何人も見送ってきました。手術を選ばず、他の治療法で転移性のがんが治癒したという話など、聞いたこともないという時代です。

幾度も転移がみつかり、その事実に理不尽さや疲弊感を覚えても、私には「手術を受ける」という選択肢がありました。そして、手術以外の選択肢は一つもありません。

1988年に4回目のがん宣告を受けた際には、「もうどうにでもなれ」と、投げやりな気持ちにもなりました。「手術ができることはラッキーなことなんですよ」と先生方から励まされても、闘病の過酷さに打ちひしがれそうな気持ちを持ち上げられないこともありました。

しかし、私が落ち込もうが悲しもうが、手術を受けられる場合、受けてその場を乗り切るしか道はないのです。そして、手術さえ終わってしまえば、その後は普通の生活を送ることができるのです。

がんとの闘病の道とは単純な一本道で、私はその道を歩むしかない、このような捉え方をして、ある種冷静な気持ちで私は手術に臨んでいました。

医師との信頼関係の重要性

また、手術を繰り返すうちに度胸もつき、主治医の言葉を信頼できるようにもなりました。なぜなら、これまで一度たりとも、術後の経過が術前に受けた説明の通りにならなかったことがなかったからです。もしも術後に後遺症が残ったり、事前の説明と大きく外れたりしたら、私は医師を信頼し、安心して身をゆだねることはできなかったかもしれません。この点においては、自分は非常に恵まれていたと考えます。

治療の主体は「患者」である

私は1970年代から日本の医療現場をみてきましたが、40年という時を経て、日本の医師の対応は、各段によくなりました。インフォームドコンセントが徹底され、多くの施設がホスピタリティの精神を持って患者に対応するようになりました。その分医師の負担は増え、私生活を犠牲にしながら治療にあたる医師も多いはずです。また、看護師の方の献身的なケアには、何度入院しても感心させられます。このような負担の上に、「患者主体の医療」は実現されています。ぜひこのような医療現場の本当の姿を知っていただき、医師との信頼関係を築くための一助と思い闘病記を出版し、この場に臨んでいます。

がんと共に「生きる」ことを教えてくれた友人・千葉敦子さんの言葉

私のがんは転移性のものでしたから、常に「死」は頭の片隅にありました。しかし、がんとは安静にしていれば再発しない類の病気ではありません。むしろ、閉じこもることにより不安ばかりが募っていくこともあります。

私はアメリカで「5年生存率20%」と宣告されたとき、一度は日本に帰って閑職に就き、のんびりと過ごそうかと考えました。しかし、同じ時期にニューヨークで再々発のがんと闘っておられたジャーナリスト・千葉敦子さんからの言葉を受け、この考えは打ち消されました。

千葉さんは私に、「あなたは5年生きられないかもしれないというのに、本当にのんびりしたいのですか?5年生きられないかもしれない、そのことをもっと真剣に考え、生きてください。無為に過ごしてはいけませんよ。」とアドバイスをくれたのです。がんというシリアスな病気を正面から受け止め、そのうえで「自分の人生を生きよ」という千葉さんの言葉は、彼女が亡くなられた後も私の闘病生活を大いに支えてくれました。

大病を患うと誰しも皆、不安に苛まれます。ショックを受け、動けない期間もあるものです。だからこそ、元気に動けるときには、仕事やレジャー、スポーツなどにエネルギーを注ぎ込み、自分を燃焼したほうがよいのではないかと私は考えます。

「現代の働き盛りのがん」-がんサバイバーの就労問題をどう考えるか?

私は理解ある上司や同僚に恵まれ、彼らの協力を得ながらがん治療を受けました。がんだけでなく、心臓の手術も受けた私に健常な社会人と同様の待遇と仕事を与え、役員にまでなれたことには本当に有難いことであり、当時の興銀の懐の広さゆえであると感じています。

しかし、それは日本経済が順調で、期間を定めない終身雇用が約束されていた時代の話であり、現代の問題とは切り離して考える必要があります。今、がんサバイバーの再就労問題が社会問題となっています。しかしながら、私は「がん」のみをピックアップして就労問題や制度設計を語ることには、疑問の念を抱いています。

時代は変わり、いまや雇用に占める非正規の割合は4割にものぼっています。また、グローバル化や産業の移り変わりを受け、企業の海外シフトが進み、国内での雇用を維持できなくなることもあれば、企業の経営状況に関わらず、若い方が転職をしていく流れも定着しつつあります。

ですから、働き盛りの若い方の就労に関する問題は、がんのみを取り出して策を講じても、決して解決しません。もちろん、働き盛りのがんは、がん全体の3割を占めており、また、日本の人口のうち働き手が占める割合は急速に減っていますので、企業サイドのがんに対する理解と雇用維持の努力は不可欠です。しかし、がんのみに焦点を当て、何らかのルールで縛ることは、産業構造の変化が著しい今の時代に相応しい考え方ではないと感じるのです。

このような考えを前提とし、今私が本当に重要だと感じているのは、新たな時代にチャレンジできるスキルを、誰もが身に着けられる機会を整備することです。これは、社会人向けの英会話スクールやPCセミナーのことを指しているのではありません。

ヨーロッパでは、働き盛りといわれる世代の人々が1年や2年といった期間をかけ、時代に対応できるスキルを習得するため、再訓練を受けられるシステムが存在します。なぜなら、携わってきた業界や企業、職種が半永久的に存在し続けるわけではないからです。

たとえ治療に長期を要する病気に罹患しても、快癒した後に、今の時代に必要とされる新しい仕事ができる-そのような仕組みがあったほうが、患者さんも安心して治療に専念できるのではないでしょうか。日本も欧米諸国に倣い、病気から快復した人や雇用先を失った人といった枠にとらわれることなく、変化に対応できる人材を育成する機会を作っていくべきでしょう。

関原健夫さんの著書

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

大腸がんの早期発見のために――40歳を迎えたら検診を受けて

体への負担が少ない大腸がんの“腹腔鏡下手術”について

「大腸がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

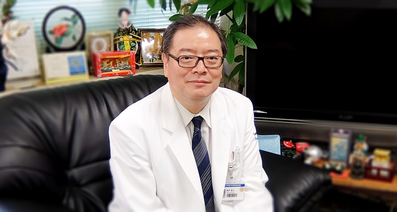

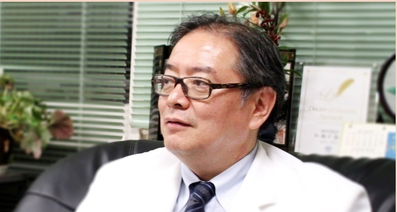

- スポンサード早期消化器がんに対するESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)とは?NTT東日本関東病院 消化管内科・内視鏡部 部長大圃 研 先生

- スポンサード消化器疾患を専門的に扱う山下病院に聞く、大腸がんの現状や病院選びのポイントについて医療法人山下病院 理事長服部 昌志 先生

- スポンサード治療と仕事の両立を支援する東北労災病院の取り組み独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 外科部長野村 良平 先生

- スポンサード高齢者でも大腸がん腹腔鏡手術は可能? ハイリスク症例にも対応する沼津市立病院沼津市立病院 第二外科部長菅本 祐司 先生

- スポンサード大腸がんの検査・治療(内視鏡治療・外科手術)における複十字病院の取り組み複十字病院 消化器外科 副院長生形 之男 先生

関連の医療相談が26件あります

胸膜腫瘍とは

大腸がんの手術をしました(ステージ3b)胸にもCTで肋骨のあいだに1.4×1.7の腫瘍が見つかり手術で切除することになりました。担当医は取ってみないとわからないとのことですが、悪性の確率はどれぐらいなのでしょうか。

大腸がん検診の結果で再検査と言われた

便潜血反応検査で血が混じっていたとの結果が出て、受診をお勧めしますとの通知を受けたのですが、すぐにでも受診すべきでしょうか?

腸閉塞の予防と対処方法

30年ほど前に大腸がんの開腹手術をしました。去年2回腸閉塞で入院しましたがいずれも1晩で治りましたが今後も再発が怖い 何か予防方法はないですか?

人口肛門について

私の母が先日、大腸癌と診断され、24日に詳しい話を家族同伴で聞いてきます。 大腸癌は2センチになっており、進行性、その他小さなポリープが少し出ているとの診断でした。 2センチの癌は肛門出口付近にでているので、人口肛門は間逃れないとのことですが、人口肛門をつけなくてもよい手術方法などあるのでしょうか?お医者様の腕にもよるのでしょうか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「大腸がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします