三重大学医学部附属病院が行う膵臓がん診断・治療。本当の集学的治療で治療成績が向上

三重大学医学部附属病院 病院長

伊佐地 秀司 先生

三重大学大学院医学系研究科 先進がん治療学講座 教授

野本 由人 先生

三重大学附属病院 消化器・肝臓内科 講師

井上 宏之 先生

三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 講師、三重大学医学部臨床医学系講座 肝胆膵・移植外科...

岸和田 昌之 先生

膵臓がんは早期発見が難しいゆえに治りにくいがんといわれ、膵臓がんの疑いがある場合はスピーディな診断と治療が不可欠です。三重大学医学部附属病院では、新しい検査や治療法、他科連携に支えられた集学的治療により、全国平均を大きく上回る膵臓がんの治療成績をあげています。本記事では伊佐地 秀司先生(肝胆膵・移植外科 教授)、野本 由人先生(放射線治療科 教授)、岸和田 昌之先生(肝胆膵・移植外科 講師)、井上 宏之先生(消化器・肝臓内科 講師)の4名の先生に、三重大学医学部附属病院の膵臓がん治療への取り組みについて、座談会形式でお答えいただきました。

他科連携に支えられた術前化学放射線療法

――三重大学医学部附属病院の膵臓がん治療について教えてください。

伊佐地先生:三重大学医学部附属病院では2005年から、膵臓がんの切除術を実施する前に放射線治療や抗がん剤などでがんを小さくしてから腫瘍を取りやすくする「術前化学放射線療法」を積極的に行っています。外科手術だけでは膵臓がんを根治させることはほぼ不可能ですから、術前にある程度がんを小さくすることで治療成績を高めます。また、術前化学放射線療法を行うことで切除不可だったがんを切除可能な状態までもってくる(ダウンステージング)ことも可能で、膵臓がんの治療成績向上に貢献しています。

三重大学医学部附属病院での術前化学放射線療法による膵臓がん治療は、300例を超えました。これは大阪府立成人病センターに次いで日本で2番目の規模です。

――多くの術前化学放射線療法を実施しているのですね。術前化学放射線療法を行うにあたって先生方が重視していることは何でしょうか。

野本先生:術前化学放射線療法では、他科との連携が不可欠なためその点を重視しています。我々放射線治療科による放射線治療、井上先生のいらっしゃる消化器・肝臓内科による確実な診断と抗がん剤治療というように、三重大学医学部附属病院では徹底した他科連携で最も効果的な膵臓がん治療を行っています。他にも三重大学医学部附属病院には放射線診断科 (画像診断部門)という画像診断のプロもいます。画像診断でがんの進展度をみながら、肝胆膵・移植外科の医師が手術可能かどうかを判断し、手術に踏み切ります。この強固な他科連携・チームワークが、当院の強みのひとつといえるでしょうね。

岸和田先生:膵臓がんは早期診断が難しいですから、診断時にはがんが進行していることがほとんどです。ですから、術前化学放射線療法でがんの進行を抑え、手術可能な状態に持ち込むことが大切なのです。術前化学放射線療法の開始から手術までの期間はおおよそ3か月が目安です。

膵臓がんの診断―超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)による確実な診断

――多くの膵臓がん治療の実績がある貴院ですが、検査・診断はどのように行われるのでしょうか。

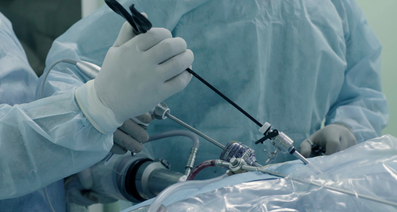

井上先生:三重大学医学部附属病院では、超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)を使用した正確な診断を心がけています。膵臓がんの検査では腹部エコーや 造影剤を用いたCT検査などでまずは画像診断を行うことが一般的です。しかしより確実に診断するのであれば、超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)による検査が推奨されます。

超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)とは、超音波内視鏡で腫瘍を観察、腫瘍に針を刺して細胞組織を採取して調べる方法で、これにより確実な診断が可能となりました。

伊佐地先生:加えて、三重大学医学部附属病院では、超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)を行った後、迅速に細胞を染色し、すぐに診断がわかるような体制を整えています。スピーディな細胞染色をすることによって、その場ですぐに、きちんと診断に使える細胞が採取できているかどうか判断できます。膵臓は肝臓とちがって間質(臓器のうち、その臓器の機能を直接担っている部分(実質以外の組織のこと)が多く、細胞が少ないため、採取しても細胞が採れていなかった、ということもありますので。

岸和田先生:超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)によって確実な診断ができると、より効果的な抗がん剤の選択など治療方針を固めることができるので、大切ですね。

三重大学医学部附属病院が実施する「本当の」集学的治療

――先ほど他科連携の話が出ましたが、他科と連携したカンファレンスなども定期的に行うのですか。

伊佐地先生:はい。術前は画像診断の専門の医師が毎回カンファレンスに参加し、病変がどのような状況か、当該患者さんにかかわる医師全員がわかるようになっています。放射線治療科の先生とも連絡をとっています。

井上先生:当院は科ごとではなく、臓器ごとに病棟がわかれているので、たとえば私のいる消化器・肝臓内科と伊佐地先生・岸和田先生のいる肝胆膵・移植外科は同じ病棟なんですよ。ですから患者さんについて気になる点があれば、気軽に他科の先生に相談ができます。

岸和田先生:当院は診療科の垣根がなく、本当に風通しのいい環境です。検査のスケジュール相談などもすぐにできて、時間的なロスがない。膵臓がんは短期間でいかに診断・治療を開始するかが肝なので、風通しのよさで迅速な診療ができることは患者さんにとってもメリットだと思います。

野本先生:本当の意味での集学的治療といえますよね。

井上先生:そのとおりですね。膵臓がんの場合は閉塞性黄疸や十二指腸浸潤といった症状がありますから。その際に放射線治療科で適宜放射線治療を行ったり、閉塞性黄疸では胆管ステントや十二指腸ステントを入れるかどうかをすぐに私たち消化器・肝臓内科の先生と相談したりしながら治療を行っています。

伊佐地先生:ステントなどは内科オンリー、外科オンリーではできないことですね。そういう意味では三重大学医学部附属病院は、全科が協力し各分野のスペシャリストが最適な治療を施せる点が強みです。この点は誇りに思います。

各先生から患者さんへメッセージ

――最後に、膵臓がんの患者さんやご家族に向けてのメッセージをお願いします。

伊佐地先生:膵臓がんは難治性のがんですが、治療を諦めないことが一番大切です。他院で小さな肝転移・肺転移がみつかって「根治は難しい」といわれ、ショックを受けた状態で当院に来られる患者さんも多くいます。確かに病状は芳しくないこともありますが、今はさまざまな治療法があり、治療成績も向上しています。ですから、転移があるからもうだめだ、ということはないのです。治る可能性が1%でもあるなら、諦めずに私たちとがんばりましょう。三重大学医学部附属病院ではスタッフ一丸となって、患者さんをサポートする体制ができています。

また、免疫療法などまだ確実な効果が明らかになっていない治療法ではなく、専門医のもとでスタンダードな治療を受けることも大切です。

野本先生:放射線治療科としては、患者さんには放射線治療をもっと前向きに受けてほしいな、と願っています。日本において放射線のイメージはあまりよくないので、放射線治療が必要だといわれると「手術できないのか、そんなに自分は悪い状態なのか」と落ち込む方も少なくありません。しかし「放射線治療=手術ができないほどの末期である」ということではなく、術前に放射線治療を行うことで、がんを切除可能な状態までもっていくことができます。今すぐがんを切れなくても、半年後には切れるようになった、という例もあります。繰り返しになりますが、放射線治療が必要といわれても前向きに治療を受けていただきたいと思います。

井上先生:消化器内科では進行したがん患者さんに対しては外科、放射線科と協力して集学的治療を行いますが、一方で早期の膵臓がんの診断にも力をいれております。家族歴のある患者さん、膵管に変化のある患者さんには超音波内視鏡を積極的に使用しステージ0の膵臓がんが見つかることもあります。

このように早期発見に努めてより効果的な治療ができる体制も整えていますので、少しでも気になることがあれば受診していただければと思います。

岸和田先生:患者さんやご家族の方には、ぜひ膵臓がんの正しい知識を得てもらい、各科がきちんと連携して治療を行っている専門施設で、治療を受けていただきたいです。現代はインターネットの普及などによって、簡単に病気や治療などの情報を手に入れることができます。しかしその情報は玉石混交で、必死で調べた情報が最新の医学では正しくない、ということもよくあります。まずは患者さんやそのご家族自身が、情報を鵜呑みにしないでしっかりと専門医の話を聞き、疑問があれば遠慮せず尋ねることが大事です。

三重大学医学部附属病院のスタッフは、医師だけでなく看護師や薬剤師、栄養士などのメディカルスタッフもしっかりと膵臓がんについて勉強をしています。当院で治療を希望される方は、安心してご来院ください。

三重大学医学部附属病院で行われている「膵がん教室」の取り組みについては以下の記事をご覧ください。

三重大学大学院医学系研究科 先進がん治療学講座 教授

三重大学附属病院 消化器・肝臓内科 講師

日本臨床外科学会 会員、三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 講師、三重大学医学部臨床医学系講座 肝胆膵・移植外科学 講師

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

伊佐地 秀司 先生の所属医療機関

野本 由人 先生の所属医療機関

井上 宏之 先生の所属医療機関

日本臨床外科学会 会員、三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 講師、三重大学医学部臨床医学系講座 肝胆膵・移植外科学 講師

岸和田 昌之 先生日本外科学会 外科専門医・指導医・外科認定医日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器外科指導医・消化器がん外科治療認定医日本消化器病学会 消化器病指導医・消化器病専門医日本肝臓学会 肝臓専門医日本移植学会 移植認定医日本胆道学会 認定指導医日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能専門医

三重大学医学部附属病院にて膵臓がん治療を中心に肝胆膵の疾患の診療を行う。特に膵がん啓発のための活動「パープルリボン活動」や多職種による膵がん患者・家族の教育・相談支援のための勉強会「膵がん教室」を、三重県下を中心に積極的に推進している。温厚で親しみやすい人柄で、患者さんやそのご家族だけでなく、スタッフからの信頼も厚い。

岸和田 昌之 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「膵臓がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が23件あります

手術後の合併症

私の父親なのですが、今月の頭に すい臓がんの手術をしました。 術後、合併症が出なければと早く退院できますよ。と言われていた矢先に液もれを、おこし合併症が出たのでと自宅に電話が来たそうです。 ご飯を食べると、液がもれるようで、現在、点滴と水、お茶しか口に出来ずに、検査づくしの毎日を過ごしている様子。 少し食べたりしている時もあるようですが、液が出たりでなかったりで、いつ治るのかと父も不安のようです。 病室にも入れませんので、本人の様子はメールでしかわからず、母もずーっとモヤモヤ状態。 術後、2週間ぐらい経ちましたが、いつになったらご飯が食べられるようになって、退院の目処がたつのでしょうか? よろしくお願い致します。

膵臓癌の再発による肝不全に伴う腹水への対応について

妻は、昨年の5月初旬にステージ1の膵臓癌が見つかり、6月に標準的外科療法として手術をしました。その後、9月末に退院し、自宅療養をしていましたが、昨年12月に腹水が溜まりはじめ、三月初旬にCT検査をし、膵臓癌が昨年12月頃に再発したことが分かりました。一度は、三月初旬に腹水を三リットル抜いて、それから蛋白質等だけ体内に戻しました。今も腹水が溜まり続けていますが、どのタイミングで再度、腹水を抜いたら良いでしょうか。または、腹水は抜かない方がいいのでしょうか。宜しくご教授下さい。

膵臓癌手術後の癌再発について

初めて相談します。私の妻は、昨年6月に膵臓癌の切除手術をしました。ステージ1でしたが、すぐには回復せず、血栓がてきたりし、血のめぐりが悪く、色々処置し9月末に退院しました。その後、12月頃から腹水が溜まり、肝不全と門脈が詰まっていたようで今月入院しCT検査の結果、膵臓癌が再発していました。担当医は、3ヶ月から1ヶ月の余命ではと言っていました。本当にそのよう余命なのでしょうか?また、セカンドオピニオンを考えた方がよろしいでしょうか?ご教授ください。宜しくお願い致します。

すい臓がんの肝臓への転移

今年の3月にすい臓がんと診断された父親についての2回目の相談になります。 抗がん剤治療を4ヶ月ほど続けていましたが、先週のCTにより肝臓への転移が見つかりました。主治医は治療方針がかわります。とおっしゃいました。今までは抗がん剤でガンを小さくしてから手術に持っていきたいとおっしゃっていたのですがそれが転移となるとできないと。その場合はどのような治療になるのでしょうか?単に延命のための治療になるということでしょうか?すい臓がん事態は2か月前と大きさに代わりはないのに転移するものなのでしょうか?肝臓への転移によって今後どのような症状があらわれるのでしょうか?4日前に胆汁を出すために入れたお腹のチューブが詰まったため緊急で入院し、その時のCT検査で転移がわかりました。今はまだ仮で鼻からのチューブで外に胆汁をだしているためそれが落ち着いたら詳しく治療方針を説明すると言われましたが、不安でご相談させて頂きました。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「膵臓がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。