膵臓の腫瘍IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)の検査-併存しやすい膵臓がんの早期発見のために

IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)とは、将来がん化する可能性もある膵臓の腫瘍です。通常の膵臓がんを併存しやすいという特徴も持つため、良性のIPMNがみつかった場合は、定期的に経過観察を行い、異変がないか確認することが重要です。

IPMNを早期に発見・診断するために有効な3つの検査と、通常の人間ドックなどでは発見に至らないケースもある理由について、国際福祉医療大学三田病院消化器外科教授の羽鳥隆先生にお話しいただきました。

IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)とは-種類と特徴

がん化する可能性もある膵腫瘍

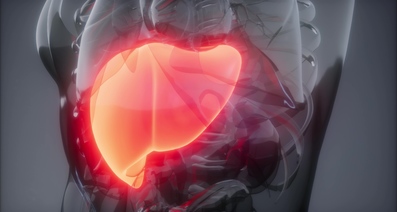

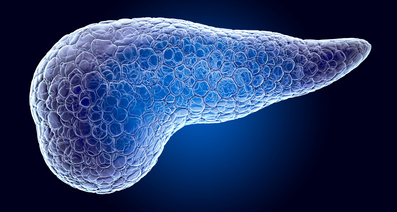

IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)とは、粘液と呼ばれる液体を産生しながら乳頭状の形の細胞が膵管内に増殖し、徐々に膵管が太くなっていき、将来がん化する可能性もある膵腫瘍です。IPMNは、腫瘍ができる部位により、(1)分枝型と(2)主膵管型、(3)混合型に分類されます。IPMNのうち最も多い分枝型は、主膵管が枝分かれした分枝膵管内に腫瘍が認められます。主膵管型はその名の通り主膵管に拡張が認められ、双方が混在している場合は混合型に分類されます。

分枝型のIPMNの多くはおとなしい腫瘍であり、発見されたとしても治療を必要とせず、経過観察となります。しかし、確定診断にはいくつかの条件があることや嚢胞状(袋状)の形態をとることから、単に膵嚢胞として扱われ軽視されやすいという問題を持っています。

IPMNは通常の膵臓がんを併存しやすい

がん化してもおとなしいIPMNの持つリスクとは?

たとえがん化したとしても進行が比較的おとなしいという性質をもつIPMNは、適切な時期に発見することができれば、外科手術のみによって治すことができる唯一の膵がんと表現することができます。

手術のタイミングを逃すと、外科手術と併せて抗癌剤治療などを行なう必要があります。

しかしながら、IPMNはそれ自体にがん化するリスクがあるだけでなく、IPMNではない通常の膵臓がんを併存しやすいという危険性を持っています。

ご存知の方も多いように、通常の膵臓がんの治療は非常に難しく、他のがんに比べ死亡率も高くなっています。IPMN患者さんのうち、残念ながら亡くなってしまわれた患者さんの死亡原因の大半は、手術のタイミングを逃してIPMNのがんが進んでしまったことと、IPMN自体ではなく併存した通常の膵がんなのです。

IPMNの発見と経過観察が併存がんの根治につながる

ただし、IPMNの診断を受けており、定期的な経過観察を行っている最中に初期の併存がんを発見できた場合は、手術と抗がん剤を組み合わせて治癒することも可能です。実際に、この方法により救命できた患者さんもいらっしゃいます。したがって、膵嚢胞と診断された場合、IPMNであることが少なくないとしっかりと認識し、定期的な経過観察を行うことは、極めて重要であるといえます。

定期的に検診を受けていてもIPMNが発見されない理由とは?

しかしながら、人間ドックなどで用いられる検査によりIPMNの診断をつけることは難しく、依然として膵嚢胞と捉えられてしまうケースは多くなっています。この理由は、後述するように、検査方法に限界があることと、IPMNの認識がまだ不十分であるからです。

人間ドックや健康診断を自主的に受診される方とは、健康意識が高い方といえます。そのような方が「病院へ行く必要のない膵嚢胞」と説明を受け、適切な経過観察を受ける機会を逸してしまっている現状には、悔しさの念を禁じえません。

IPMNの検査-検診の超音波検査や単純CT検査のみで発見することは難しい

造影CT検査まで行う必要がある

人間ドックなど、一般的な検診では簡便で安全な超音波検査や単純CT検査により腹腔の所見を観察します。しかし、超音波検査は消化管のガスや内臓脂肪の影響を受けやすく、肥満傾向の場合など、被検者の体型によっては十分な観察を行うことができません。また、造影剤を用いない単純CT検査で、膵臓の病気を見つけることは困難といわざるを得ません。

膵臓の観察に向いている画像検査方法としては、単純CT検査だけでなく造影剤を使用して腹部を観察する造影CT検査を加えることが挙げられます。

多くのIPMNは人間ドック等が発見契機になっているため、単なる膵嚢胞として軽視しないことや、オプションでも構わないので人間ドックの検査項目に造影CT検査も組み入れることが有効であると考えます。

ただし、造影CT検査にも造影剤アレルギーやアナフィラキシーショックなどの重篤なリスクがあるため、人間ドックで扱えない場合には速やかに専門医を紹介すべきでしょう。

IPMNの画像検査-CT、MRI、EUSの3つが代表的

ただし、造影CT検査も万能というわけではありません。検査を行う技師の経験や機器の性能に左右されてしまう部分もあるため、複数の画像検査を組み合わせ、IPMNの診断や経過観察を行います。

IPMNの代表的な画像検査は、以下の3種類です。

- 造影CT検査

- MRI検査(MRCP)

- EUS(超音波内視鏡検査)

経過観察が可能な分枝型IPMNの場合、半年ごとの定期検査(※)を行いますが、いずれかの検査が1年に1回は行うことを原則として、膵臓全体を見落としなくみるようにしています。

定期検査の頻度は患者さんの状況により変わります。例えば、家族に膵がんの方がいらっしゃる場合や糖尿病がある場合などでは、3か月ごとに検査を行う場合もあります。

IPMNの造影CT検査とは

膵臓全体を観察できる画像検査

造影CT検査では造影CTだけでなく単純CTも撮影するのが一般的です。検査法を「木と森」に喩えるとすれば、どちらかというと造影CT検査は「森をみる検査」と表現することができます。ただし、検査技師の技量や装置の性能に左右される難点がありますが、最新の機器を用いて行う造影CT検査は木と森の両方をみることができます。IPMNの状況把握だけでなく、併存する膵がんの有無についての診断にも役立ちます。もちろん、アナフィラキシーショックや造影剤アレルギー、放射線被爆などのデメリットもありますが、膵臓の病気を心配されているのであれば、現状では造影剤アレルギーや気管支喘息のある方を除いては検査を受けるメリットの方が大きいと思われます。

IPMNのMRCP検査とは

膵管や胆管を観察できる画像検査

MRI装置を用いて行うMRCP検査(Magnetic Resonance cholangiopancreatography)では、膵管や胆管の状態を分かりやすくみることができます。

MRCP検査は「森をみる検査」と喩えることができます。ただし、膵管が強調された画像を得られるMRCP検査でも、細かい変化は捉えにくく、造影CT検査と同様に、検査技師の技量や装置の性能に左右される検査という難点もあります。できるだけ最新機器で検査を受けることをお勧めいたします。

IPMNのEUS検査(超音波内視鏡検査)とは

胃壁や十二指腸壁を隔てた近距離から膵臓のエコー画像を撮る

内視鏡の先端につけた超音波装置を胃や十二指腸にあてて非常に近い位置から膵臓の超音波画像を写し出すEUSは、森ではなく「木や葉っぱをみる検査」と喩えることができます。

体外から超音波をあてる通常の超音波検査とは異なり非常に鮮明です。また、EUSでは必要に応じて細胞や組織を採取する検査を行うことも可能です。

ただし、この検査は近視眼的な画像を得る検査であるため、膵臓の全体像を把握することは少し苦手です。目的の病変を細かく評価することには適していますが、少し離れた部位の評価には適していません。

3つの検査でIPMNの悪性度を予測する

これら3つの検査により、IPMNの悪性度を予測することになります。

なお、3つの画像検査にはそれぞれに得手不得手があります。医師はそれぞれの欠点を補い利点を活かすという意識を持ち、見落としがないよう相補的に検査を行うことが重要です。

IPMNに対する針生検にはリスクもある

日本では針生検はほとんど行われていない

日本では、IPMNに対する針生検はほとんど行われていません。冒頭で述べたようにIPMNの内部には粘液が含まれており、針生検により細胞の一部を採取する際、粘液が漏れて播種(はしゅ:腹腔内にがん細胞が広がること)が起こるリスクがあるのです。

また、針を刺した部分にがん細胞がなければ、たとえIPMNががん化していたとしても正しく診断することはできません。

このような理由から日本では形態変化をみる画像検査が主流となっており、IPMNに対する針生検は、本当に必要な患者さんに限り、慎重を期して行っています。

膵液やIPMNの細胞を採取するERCP検査のリスク

急性膵炎を起こすリスクがあり、経過観察では実施していない

ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)とは、内視鏡下に膵管にカテーテルを挿入し、膵管や胆管を造影するとともに膵液や細胞を採取することのできる検査です。主膵管型のIPMNであれば病変部の細胞がとりやすいものの、分枝型IPMNでは採取が困難であり評価の精度が低下するというデメリットがあります。

また、ERCP検査は検査の刺激により急性膵炎を起こすリスクもあります。このようなリスクと先述した3つの画像検査の有効性を鑑み、IPMNの経過観察においては、ERCP検査を実施しない施設が多くなっています。

分枝型のIPMNとの鑑別が必要な疾患-膵臓にできる袋状の腫瘍

漿液性嚢胞腫瘍(しょうえきせいのうほうしゅよう:SNまたはSCN)

分枝型のIPMNと同じく、袋状の形態をとる膵腫瘍です。

IPMNは粘り気のある粘液で満たされていますが、漿液性嚢胞腫瘍の内部はサラサラとした漿液で満たされています。ほとんどの漿液性嚢胞腫瘍は良性を示すため経過観察となりますが、ごく稀に悪性も認められるため、腫瘍の増大スピードが速い場合や膵管を巻き込んで膵管が太くなってくるような場合には、手術により摘出することをおすすめします。

膵粘液性嚢胞腫瘍(すいねんえきせいのうほうしゅよう:MCN)

ほとんど女性にしか発症しない袋状の粘液を含んだ腫瘍です。よく観察すると分枝型のIPMNとは袋の形態が異なるため、区別することができますが、判別が難しい場合もあります。日本では悪性例が20%程度認められますので、診断された場合には手術で摘出することをおすすめします。

このほか、膵充実性偽乳頭腫瘍(SPN)などの膵腫瘍も袋状を呈するため、分枝型のIPMNとの鑑別が必要です。

次の記事2『IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)の手術方法-適応基準やリスク、術後管理』では、IPMNの治療についてお話しします。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「膵臓がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が23件あります

手術後の合併症

私の父親なのですが、今月の頭に すい臓がんの手術をしました。 術後、合併症が出なければと早く退院できますよ。と言われていた矢先に液もれを、おこし合併症が出たのでと自宅に電話が来たそうです。 ご飯を食べると、液がもれるようで、現在、点滴と水、お茶しか口に出来ずに、検査づくしの毎日を過ごしている様子。 少し食べたりしている時もあるようですが、液が出たりでなかったりで、いつ治るのかと父も不安のようです。 病室にも入れませんので、本人の様子はメールでしかわからず、母もずーっとモヤモヤ状態。 術後、2週間ぐらい経ちましたが、いつになったらご飯が食べられるようになって、退院の目処がたつのでしょうか? よろしくお願い致します。

膵臓癌の再発による肝不全に伴う腹水への対応について

妻は、昨年の5月初旬にステージ1の膵臓癌が見つかり、6月に標準的外科療法として手術をしました。その後、9月末に退院し、自宅療養をしていましたが、昨年12月に腹水が溜まりはじめ、三月初旬にCT検査をし、膵臓癌が昨年12月頃に再発したことが分かりました。一度は、三月初旬に腹水を三リットル抜いて、それから蛋白質等だけ体内に戻しました。今も腹水が溜まり続けていますが、どのタイミングで再度、腹水を抜いたら良いでしょうか。または、腹水は抜かない方がいいのでしょうか。宜しくご教授下さい。

膵臓癌手術後の癌再発について

初めて相談します。私の妻は、昨年6月に膵臓癌の切除手術をしました。ステージ1でしたが、すぐには回復せず、血栓がてきたりし、血のめぐりが悪く、色々処置し9月末に退院しました。その後、12月頃から腹水が溜まり、肝不全と門脈が詰まっていたようで今月入院しCT検査の結果、膵臓癌が再発していました。担当医は、3ヶ月から1ヶ月の余命ではと言っていました。本当にそのよう余命なのでしょうか?また、セカンドオピニオンを考えた方がよろしいでしょうか?ご教授ください。宜しくお願い致します。

すい臓がんの肝臓への転移

今年の3月にすい臓がんと診断された父親についての2回目の相談になります。 抗がん剤治療を4ヶ月ほど続けていましたが、先週のCTにより肝臓への転移が見つかりました。主治医は治療方針がかわります。とおっしゃいました。今までは抗がん剤でガンを小さくしてから手術に持っていきたいとおっしゃっていたのですがそれが転移となるとできないと。その場合はどのような治療になるのでしょうか?単に延命のための治療になるということでしょうか?すい臓がん事態は2か月前と大きさに代わりはないのに転移するものなのでしょうか?肝臓への転移によって今後どのような症状があらわれるのでしょうか?4日前に胆汁を出すために入れたお腹のチューブが詰まったため緊急で入院し、その時のCT検査で転移がわかりました。今はまだ仮で鼻からのチューブで外に胆汁をだしているためそれが落ち着いたら詳しく治療方針を説明すると言われましたが、不安でご相談させて頂きました。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「膵臓がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします