肝臓がんの手術による死亡率は25年間で約28%から1%に~生存率を向上させた切除量の基準(幕内基準)と手術・診断技術の向上~

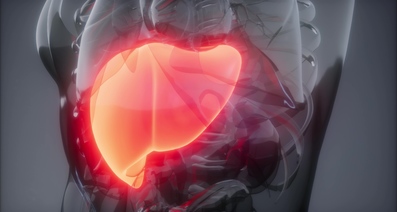

複雑な構造とさまざまな役割を持つ臓器である肝臓。私たち人間は、たとえほかの臓器が健康な状態でも肝機能を失うと生き続けることができません。それほどに重要な臓器である肝臓ですが、1970年代と現在を比較すると肝臓がんにおける手術死亡率が改善されています。その理由について、江東病院院長、日本赤十字社医療センター名誉院長、東京大学名誉教授の幕内 雅敏先生にお話を伺いました。

1970年代、肝臓がんの手術で約28%の方が亡くなっていた

肝臓がんの死亡率は減少傾向に推移

肝臓がんの死亡率は男性で28.2%、女性で13.9%であると報告されており、男女を合わせると全てのがんの中で5番目に死亡数が多いがんです(2018年「国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」)。

しかしながら、肝臓がんの死亡率は1990年代を境に減少傾向に推移しています。

肝臓がんによる死亡率が減少している理由の1つとして、肝臓がんの外科手術による死亡率(手術関連死亡率)が減少していることが考えられます。転移性ではなく、もともとの肝臓の細胞ががん化してできる“原発性肝臓がん”において、1970年代では肝切除症例の手術死亡率は27.5%、5年生存率は11.8%でした。それが2001年の調査では手術死亡率は0.9%、5年生存率は54.6%と大きく改善されています。(日本肝癌研究会「肝癌診療ガイドライン」より)

1970年代に肝臓がんの手術関連死亡率が高かった理由

肝臓がんの外科手術は、かつては非常に高いリスクを伴うものでした。私が外科医として国立がんセンター病院(現在の国立がん研究センター)で働き始めた1979年当時は、前述のとおり肝臓がん外科手術による死亡率(手術関連死亡率)は27.5%という高い数値を示していました。

手術関連死亡率が高かった原因は、大きく2つ考えられます。

1つは、肝臓外科を専門とする医師は極めて少なかったこともあり手術手技が確立されていなかったことが挙げられます。

もう1つは早期発見のための診断技術がなく、多くの場合、肝臓がんの発見時にはすでに肝肥大や肝内転移が起こっており、治療の術がなかったということです。診断が遅れると、手術をしても肝臓のあちこちにがん細胞が残ってしまい、再発により予後は極めて悪くなります。

こういった状況の中、25年間で27%も生存率が改善した大きな理由は、当時はできていなかった統一基準による術前評価や、手術手技・周術期管理の改善などの総合的な取り組みによるものだといわれています。

それでは、具体的にどのような改善が行われてきたのか、本記事内で説明していきましょう。

肝臓がんの手術関連死亡率を低下させた大きな要因は術前の肝切除量の基準策定

手術において、とくに大きな課題となっていたのが、肝臓の切除量の見極めです。1970年代は肝臓をどの程度切除してよいのか、安全な切除量を評価する基準がありませんでした。というのも肝機能は個々人によって異なるため、切除できる許容量も患者さんごとに違います。この許容量を超えて肝臓を切除すると、肝機能は元に戻らなくなることが多く、肝不全という致命的な状態に陥ってしまうのです。

そこで、1987年にICGテスト(肝機能検査のひとつ)を行い、導き出された肝機能の程度に応じた切除量の目安をまとめました。この基準は“幕内基準”と呼ばれ、現在も日本だけではなく世界中で用いられています。

本基準によって肝臓の切除量を見極めることが可能になったため、この基準内で外科を熟知した術者が肝切除を行うことにより、肝臓がんの手術による死亡率が大きく低下することになりました。

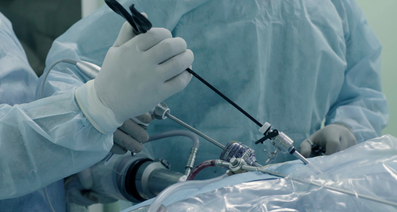

肝臓がんの手術手技改善に向けて開発されたさまざまな術式

肝臓の切除量の基準とともに、肝臓をさらに安全に切除する手術手技の開発も必要とされていました。肝機能の維持、出血量のコントロールなどさまざまな観点において、次のような術式が生み出されています。

肝切除後に残った肝臓を肥大させる“経皮経肝門脈枝塞栓術(PTPE)”

術前に門脈枝という部分を塞いで切除予定の領域を萎縮させ、残す部分の肝臓を再生肥大させる“経皮経肝門脈枝塞栓術”という術式です。1990年代には、西洋諸国の医師たちも門脈枝塞栓術を学ぶようになり、結果としてこの術式について記した論文は、私の論文の中でもっとも多く引用されるものとなっています。

手術中の大量出血を防ぐ“間欠的肝流入血流遮断法(プリングル法)”

肝臓は、あらゆる臓器の中でももっとも血流が豊富な臓器の1つです。したがって、肝臓を大量出血なしに離断していかなければなりません。そのために考案したのが、間欠的肝流入血流遮断術です。

これは、肝門で流入血を15分間遮断し、5分間血流を再開する方法です。この方法は、何回繰り返しても肝臓は疎血によく耐え、肝障害を起こしません。本法によって、肝切除は出血量が激減し、術者は肝臓をゆっくりと正確に離断できるようになりました。この方法によって、系統的亜区域切除術や185個といった多数の肝腫瘍の切除が可能となったのです。

肝内転移を防ぐ根治性の高い手術を行う

肝臓に生じた小さながん細胞は、増殖して大きくなっていく過程で周囲の門脈や血管の中に入り、血流にのって末梢にまでとんでいきます。これが、肝内転移や娘結節が生じるメカニズムです。ですから、生存率を上げるためには、門脈の構築に立脚して手術を行い、その領域をしっかり取り去ることが重要になります。

肝臓がんの早期発見のために

早期発見のための検査技術が向上したことも、肝臓がんの手術関連死亡率が低下した大きな要因であると考えられます。

1980年代には、腫瘍マーカー検査と腹部超音波検査(エコー検査)によるスクリーニングで、早い段階でがんの有無を診断できるようになりました。さらに、1980年代にはCTやMRIが登場し、1990年代には画像診断の精度が格段に上がりました。

早期発見による生存率の向上――ステージ別の生存率

肝臓がんは、下図のようにステージ(病期)によって3年生存率・5年生存率が大きく異なります。

がんを早期に発見できれば、手術による死亡率も低下します。先述したように、私が医師になった1970年代は診断が遅れるケースが多く、手術をしてもがん細胞が残ってしまい、再発によって命を落としてしまう患者さんが多くいらっしゃいました。しかし、より早期の発見が可能となった現在は以前に比べてがんをきれいに取り除けるようになり、手術後に亡くなる患者さんは減少しました。

これからの肝臓外科医に求められるものとは

お話ししてきたとおり、目覚ましい進歩を遂げていると言っても過言ではない肝臓がんの治療ですが、さらなる進化、技術革新のために求められるものとはなんでしょうか。私の考えをお伝えしたいと思います。

肝臓の画像をみる技術

肝臓外科医に必要なものは、まず“画像”がみえていることであると考えます。ここでいう“みえている”とは、肝臓内部の腫瘍と血管の関係性が医師の脳内でクリアな画像として構築されているということです。より厳しい言葉を使えば、これができない外科医は、複雑な立体構造を持つ肝臓を扱うべきではありません。

私が肝臓外科医としてのスタートを切るべく国立がんセンター病院(現在の国立がん研究センター)に移った際に師事した長谷川 博先生も、腫瘍と血管の関係を絵に描いては私たちに見せ、脳に正確に入れるよう指導されていました。

もちろん、新たな画像解析システムなどを導入するのもよいでしょう。近年では、3D画像を描出できる医療機器など、非常に優れた機械も登場してきています。カンファレンスには有用な機器です。

しかし、どれだけ優れた機械が出てきたとしても、描出された画像をただ目でみているだけでは手術には役立ちません。肝臓はバリエーションの多い臓器であり、人によって血管の太さや走行が異なります。術前に、時間をかけて患者さんの肝臓の構造を観察し、覚えること。それができて初めて肝臓の手術を行ってほしいと思います。

手術を成功させるのだという情熱

医療に限らず全ての分野に言えることですが、“情熱”を持っていなければ肝臓外科医は務まりません。肝臓の手術、特に生体肝移植(健康な人から肝臓の一部を手術によって切り取り、患者さんに移植する手術)に要する時間は非常に長く、多くの場合は翌朝までかかります。

私は過去に、水曜日の朝9時から始めて金曜日の午後4時までかかった生体肝移植を経験しました。数時間おきに休憩をはさみつつ、計55時間かけたこの生体肝移植は、私の執刀したあらゆる手術の中でも最長のものです。

また、長時間集中力を絶やさず手術を行うだけでなく、“患者さんにご自宅に歩いて帰っていただく”ところまで到達して初めて手術が成功したと言えるのだということも忘れてはなりません。そこまでをもって手術を成功させるのだということに情熱を持ってほしいと思います。先にお話しした55時間の生体肝移植を受けた患者さんは、無事に回復され、ご自身の足で歩いて病院の門を出ていかれました。その後ろ姿を感慨深く見送ったものです。

肝臓外科の“道”は続く

道ができた現在であっても、医学は日進月歩のスピードで進歩し続けていますから、“学び続けること”は常に重要です。全てを知り尽くすことはできませんが、アップデートされていく情報の中から外科医として役立つものを取捨選択し、日々勉強すること。それが1人でも多くの患者さんを助けることにつながると考えます。

私はこれまで、肝臓外科の手術においてさまざまな経験を積み重ねるなかで、あらゆる試行錯誤を繰り返し、改良法を考え続けてきました。このような試行錯誤を繰り返したことで、肝臓がんや肝臓の病気について新たな分野を切り開き、後進の医師たちが歩める“道”を作ることに寄与できたのではないかと自負しています。しかし、道はまだまだ続くのです。私を含め、肝臓外科医がさまざまな壁に衝突するなかで、頭をはたらかせて改良法を考え続けることが大切であると思っています。

江東病院 元院長、日本赤十字社医療センター 名誉院長、東京大学 名誉教授

幕内 雅敏 先生日本外科学会 外科専門医・指導医・外科認定医日本肝臓学会 肝臓専門医・肝臓指導医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器外科指導医・消化器外科認定医・消化器がん外科治療認定医日本超音波医学会 超音波専門医・超音波指導医日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医

肝臓がんをはじめとした肝疾患に対応している。「患者さんを救うこと」という強い気持ちを持ち、肝疾患のパイオニアとして道を切り開いてきた。医療のこれからは、自らが切り開いていくものだと信じ、肝疾患の治療がより進歩するように努めている。

幕内 雅敏 先生の所属医療機関

実績のある医師

周辺で肝がんの実績がある医師

関連記事

関連の医療相談が10件あります

今朝起床時より突然強いめまいが起き思うよりに動けません

今朝、起きようとして左頭上に置いた携帯電話を取ろうと寝たまま頭を左上に向けたところ突然、めまいが起きて頭は動いていないのに景色がグルグル回り出しました。このような強いめまいが起きたことはいままでになかったので、どうしたらいいか分からず頭を押さえたり、目をつぶってみたり、頭を動かさないようにめまいがおさまるのを待っていましたが、なかなか目眩がおさまりませんでした。寝ているわけにもいかないため起きましたが、少し動いただけでもめまいが始まることが多く、目が回らないように体の動きに気をつけていたのですが、いつめまいが起きてもおかしくない感じが続いており外に出ることができませんでした。 夜になり入浴しようとして服を脱ぐ際にかがんだところ、めまいがしてドドドドッと壁にぶつかりました。気をつけながら入浴できましたが、その後もよくならず、いつめまいが起きてもおかしくない状況が続きました。布団を敷くときにもめまいがして布団が敷けない状況だったので、どこかに相談しようと思い相談しました。 昨日ちょうど健康診断で婦人科検診があったのですが、左の卵巣が腫れているかもしれないと言われました。卵巣の腫れか便が残っている影かはっきりわからないので、1ヶ月後に見せに来てくださいと言われ4月半ばに予約をしています。これが今回のめまいに関係しているのでしょうか。 明日出社できるか自信がありません。 診察してもらいたいですが婦人科へ行くべきでしょうか。

前立腺がんの治療方法の選択

前立腺がんステージⅡと診断され治療方法を検討中です。 担当医師からは後補として全摘手術か放射線外照射+ホルモン療法を提示されています。 重粒子線や放射線小線源治療も選択肢にはあり紹介状を書いては頂けるそうですが 私としては当該病院で治療可能な前二者から選ぼうと考えています。 そこで質問ですが、手術の場合過去の前立腺肥大手術の影響はあるのでしょうか。 私は2023年4月にTUR-P手術をしました。 今回前立腺除去した場合に尿道と膀胱をつなぐ際に間隔が広いので つなぎにくいのではないかというです。 ちなみに肥大時には体積が90cc以上になったと言われております。 臓器内切除なので周囲の癒着等はないとは思いますが。 また放射線治療の場合、完治後の生活として 自転車に乗ることは問題ないでしょうか。 義弟が重粒子線治療をした際に「一生自転車に乗らないように」と言われたそうです。 同じようなことが放射線治療でも起こり得るのでしょうか。 以上ご回答頂きたくよろしくお願い申し上げます。

胸痛や胸部不快感の原因

以前にもこちらで質問をさせていただきました。その節はお世話になりました。 3ヶ月前から軽度の胸痛、息苦しさ 2ヶ月前から胸痛の頻度が上昇 現在の症状は胸骨周囲の軽度胸痛、吸気時の胸痛、時々胸部の違和感、息苦しさ、肩甲骨周辺の痛みなど 冠攣縮性狭心症疑い、心因性胸痛の疑いでホルター心電図と冠動脈造影CTを実施しました。 ホルター心電図…不整脈ほぼなし 冠動脈CT…狭窄所見なし ホルター心電図中にも息が吸いにくい、吸気時の胸痛、瞬間的な胸痛はありましたが、その上で異常はないと言われました。 現在コニールと鉄剤、半夏厚朴湯を内服しています。以下の点質問があります。 1.心臓由来の胸痛である可能性は低いですか? 2.他にどのような疾患と鑑別が必要だと考えられますか? 3.Ca拮抗薬を内服していると「胸痛の強さが軽減される」効果がありますか?それとも「胸痛の頻度が減少する」効果がありますか?

左耳 奥の痛み

左耳 奥の痛みがときどきキンと痛みます 熱はなく聴力も普通で違和感もありません。もし異常ならどういう疾患が考えられますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします