胆管がんでは、手術治療が唯一治癒が期待できる治療法です。本記事では、胆管がんの種類によってどのような手術法が行われているのか、また再発の頻度について、がん研有明病院 消化器センター 肝・胆・膵外科部長の齋浦明夫先生にお話しいただきました。

胆管がんの治療

手術治療

胆管がんでは手術治療が第一選択となります。検査で腫瘍を把握したのち、手術が適応となるかを判断します。遠隔転移(病巣を離れて肝臓などに転移していること)がある場合、手術は適応になりません。したがって、遠隔転移がないか、腫瘍の切除が技術的に可能であるかということが判断の基準となります。しかしこの2点をクリアした場合でも、すべての胆管がんで手術が行えるわけではありません。

最終的に手術を行うかの判断は、患者さんがその手術に耐えられるかどうかになります。胆管がんは高齢で発見される場合が多いため、ご本人が手術に耐えることができないと判断された場合は手術を行いません。これらの、3つのハードルをクリアできた場合に手術が行われます。その場合、胆管がんの手術は非常に難易度が高いため、日本肝胆膵外科学科が認定している専門医や施設で受けていただくことをお勧めします。

(参考:日本肝胆膵外科学会HP http://www.jshbps.jp/retrieval.html)

化学療法

遠隔転移をしている場合は、胆管がんを手術で切除してもがんの根治にはならず、再発する危険性があるため手術ではなく化学療法を行います。ただし、現在胆管がんに有効な抗がん剤は開発されていません。

放射線治療

技術的に手術が難しく、遠隔転移のない場合にがんの進行抑制を目的として化学療法と併用で放射線治療を行う場合があります。また、手術に耐えられない方にも用いる場合があります。しかし、有効性については十分な検討がされておらず、標準治療ではありません。

胆管がんの手術治療

手術は胆管がんの種類によって以下のようにわけられます。

①肝門部領域胆管がん

肝臓の肝門部領域にできるがんです(参考記事「胆管がんとは-胆管の役割と胆管がんの分類」)。胆管・門脈・肝動脈が分岐していく複雑な構造であり、手術には高い技術が必要となります。

根治のために、肝臓の半分や胆のう、リンパ節はほぼ切除されます。切除方法は、肝門にできたがんが左葉よりか右葉よりか、血管の走行によって主に2つの方法が選択されます。

- 拡大左肝切除(左葉の切除)

- 拡大右肝切除(右葉の切除)

広範囲に肝臓を切除するため、術後に肝不全の危険性があります。合併症を防ぐために「術前門脈塞栓術」を行います。通常の肝臓は、右葉:左葉が70%:30%の大きさですが、右葉へ入る門脈をつめると左葉へ入る門脈の血流がふえ、1ヶ月後には左葉が一回り大きくなります。その結果、右葉:左葉が60%:40%の大きさになります。その後、拡大右肝切除を行えば肝不全のリスクを減らすことができます。多くの場合左葉は右葉より小さいため、拡大左肝切除では術前門脈塞栓術が必要ない場合があります。

肝臓は唯一再生する臓器であるため、術前門脈塞栓術が可能となります。術前門脈塞栓術は1990年代初頭に日本から報告され、現在は世界中で行われています。これにより、手術で亡くなる方が半減したといわれています。

②遠位胆管がん

遠位胆管がんは膵臓を通っている胆管にできるがんで、膵臓へ広がりやすい性質をもっています。手術は膵頭十二指腸切除(膵頭部と十二指腸を切除する方法)が基本になります。切除後は、残った膵臓を小腸や胃に縫い合わせ、膵液が小腸や胃に流れるように再建します。膵臓に浸潤せず胆管だけにがんがとどまっているケースは非常に少ないため、膵頭十二指腸切除で膵臓まで切除する場合がほとんどです。

③肝内胆管がん(胆管細胞がん)

肝内胆管がんは肝臓内にがんができるため、肝部分切除を行います。がんの場所、大きさ、数によって切除範囲を決定します。肝臓の左葉と右葉を越えてがんが広がっている場合や、肝門部に近い場合には、大きく切除する必要があるため前述した肝門部領域胆管がんの手術法が選択されます。

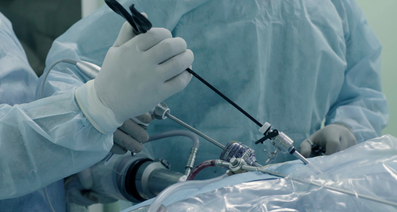

胆管切離断端に対する術中迅速病理診断とは

術中迅速病理診断とは外科手術や内視鏡手術時に行われる病理診断のことです。診断には30分程度かかります。術前の画像検査では細かな診断が難しく、良性悪性の判断、がんの広がりなどの診断の精度が確実ではないため、術中の病理診断に委ねられる部分が大きくあります。がんの広がりによっては当初予定していた切除だけではなく、追加切除が必要な場合があります。しかし一度手術を終えたのちに、追加切除のために再度手術を行うのは患者さんの負担となります。したがって、術中迅速病理診断によって手術中に追加切除の判断ができれば、再手術を行わずに追加切除が可能となります。

しかしながら、追加切除自体も患者さんの負担になります。そのため術中迅速病理診断の結果を受け、追加切除を行うべきかそれともすぐに再発する危険性が少ないと予想される場合は、日を改めて再手術するかということを判断します。手術中の限られた時間で判断する必要があるため、非常に難しい決断ではあります。とはいえ、術中迅速病理診断によって患者さんの状態と根治性のバランスをみて手術を行うことができるため非常に有用です。

手術治療における合併症

手術の術式によって異なりますが、手術における合併症は主に次の2つです。

- 胆汁漏:胆管と小腸のつなぎめから胆汁が漏れて腹膜炎を起こします。

- 膵液漏:膵臓の付近を切除する場合、膵液が漏れて出血や感染を起こしやすくなります。

胆汁と膵液が混ざるとより活性化するため、2つが同時に起こる場合は注意が必要です。

胆管がんの再発と転移

がん研有明病院のデータによると、手術を行うことができた患者さんの5年生存率は約40%です。その他の施設を合わせても約30〜40%といわれています。また、手術が行えなかった患者さんのなかで3年生存された方は残念ながらほとんどいません。ですから、「手術を行わないと治らない」ということは言えますが、必ずしも「手術を行えば治るということでもない」ということなのです。胆管がんの生存率が低い理由は、再発が多いことが挙げられます。再発箇所は肝臓や胆管がんの周囲のリンパ節に多いといえます。手術を行っても再発が多いのは、がん発見時にはすでに目に見えないがんが血管内やリンパ管に転移していることが挙げられます。

再発を減らすために

再発を抑えるために現在、術後の補助化学療法の臨床試験が2つ行われています。ひとつは2016年もしくは2017年に結果がでる予定です。もうひとつは、がん研有明病院も参加している現在進行中の臨床試験です。これらの結果がでれば、胆管がんにおける術後の補助化学療法が有効であるかどうかがわかります。

順天堂大学大学院医学研究科 消化器外科学講座 主任教授、順天堂大学医学部附属順天堂医院 肝胆膵外科 教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連の医療相談が12件あります

胆管癌の経過について。

先日、ステージⅡの胆管癌の手術が行われました。先生からは、手術でがんはすべて取り除きましたと伝えられました。現在、取り除いた臓器などを検査に出して、他に転移がないか検査中です。私自身、家族ががんになるというのは初めてで、とても動揺してます。治療で手術を行っても5年生存率は40%という低さで、この先どうしたらいいのかわからない状況です。何かわかる方よろしくお願いします。

肝内胆管 膵臓 が心配。

親妹が肝内胆管ガン。肝臓ガン。でなくなりました。私も?と。遺伝ありますでしょうか?肝内胆管ガン。膵臓は早期発見が難しいと聞きました。 どんな検査をしておいたらぃぃですが? CTは一年に一回うけています。最近 背中、みぞおちが、痛くなったりましになったり。左背中は、ずっと鈍い痛みあります。

肝門部胆管がんステージ4の寛解に向けた今後の治療方法について

2024年4月の血液検査でガンマーGTが350を超えていて、ALPも250くらい、主治医からは肝臓でしょう、飲みすぎ等の指摘受けましたが、念のために5月上旬に再度検査受けて、連絡なかったので安心していたら腹部膨張感を感じたのが5月中旬、尿がすこしずつ黄色になったのが5月25日くらい、5月31日黄疸症状がありCT検査より胆管がんの疑いありと診断され、大分別府(自宅のある)の大学病院で再検査、6月3日より入院検査、胆管がんステージ4の確定診断、それからステント ERCPの治療、膵炎や薬物アレルギー、胆管炎をおこしながらも、6月17日より イミフィンジ(免疫阻害チェックポイント剤)とランダ、ジェムザールの抗がん剤の治療開始、当初は副作用、脱毛、口内炎、便秘等あったがクールがすすむにつれて改善、白血球(好中球)減少はあるものの、6クールまで進捗している、8月22日の造影CTで当初3センチほどの腫瘍は2.5センチ、10月18日の造影CTでは更に腫瘍が小さくなり2センチ、リンパ転移も縮小、播種なしの状態、身体もすごく調子が良い状態です、8クールまでは今のままの治療で、そこからはイミフィンジだけで経過観察していくとの事です、根治、寛解に向けて他の治療方法はないでしょうか、例えば重粒子や陽子線等 部分寛解まできているので完全寛解を目指していきたいと思います

右脇腹、右側の背中、左脇腹の痛み

今年の1月に人間ドック受診後をし、胆嚢がん疑いで要精密検査となりました。 その後定期的にエコー検査をしており、先生からはおそらく大丈夫だと思うと言われていました。 しかし、6月ごろの検査後、数週間後から右脇腹に痛みが出てきたため、再度病院を受診しました。その際に腹部CTをしましたが特に異常はないとのことでした。 今月の6日にエコー検査をしたところ、胆石と9ミリほどのポリープがあるとのことでした。 先生がおっしゃるには胆石による痛みかもしれないということでしたが、最近左脇腹にも痛みが出てきており、胆嚢がんと膵臓がんではと心配しております。 画像などはなく分からないことが多いと思いますが、痛みの原因として考えられる病気はどのようなものがあるのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「胆管がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。