肝がんの原因とは?〜近年ではウイルス感染以外の肥満や糖尿病による肝がんが増加している〜

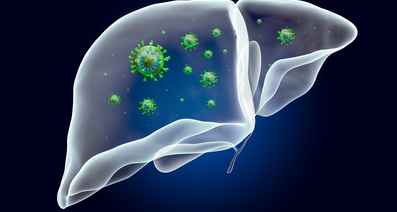

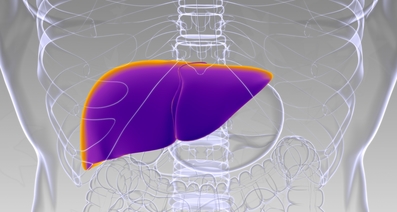

肝がんとは、人の体の中でもっとも大きい臓器である肝臓に生じる悪性腫瘍です。肝がんは大きく分けると、肝臓の主要な細胞である肝細胞に生じる“肝細胞がん”と肝臓内を通る胆管に生じる“肝内胆管がん”に分けられます。日本の肝がんの9割以上は肝細胞がんであるため、ここでは肝細胞がんを肝がんと呼び、解説していきます。

一般的に肝がんには原因となる肝臓の病気が存在するため、それに対する予防がもっとも重要です。また、肝臓病をすでに指摘されている方には、それぞれの適切な治療と早期発見を目指した定期的な検査が重要となります。では、肝がんはどんな病気が原因となるのでしょうか。また、予防するためには何をすればよいのでしょうか。

肝がんの主な原因

ウイルス感染による慢性肝炎や肝硬変

肝がん(肝細胞がん)の主な原因は、B型・C型肝炎ウイルスの持続感染による慢性肝炎や肝硬変です。

B型・C型肝炎ウイルスが体内に長く留まると、肝臓に持続的な炎症が起こり慢性肝炎となります。さらにこの状態が続くと肝臓の線維化(硬化)を引き起こし、肝硬変と進行します。肝がんは肝臓の線維化の悪化に伴ってリスクが高くなることが分かっているため、この結果として肝がんが発生しやすくなると考えられています。

ウイルス感染による肝がんが減ってきている

1990年代、日本では肝がんと診断された方の約9割の方でB型・C型肝炎ウイルスの感染が原因とされていましたが、2010~2015年にはB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんの患者さんは約7割と減少傾向にあります。日本ではウイルス性肝炎のうち、C型肝炎ウイルスによる肝がんの割合が高く、1991年には肝がん全体の約7割を占めていました。

しかし、近年はC型肝炎の治療薬が登場したことなどにより、C型肝炎ウイルスを原因とする肝がんが減少傾向にあるといわれています。

生活習慣やウイルス感染以外の病気

一方、近年はB型・C型肝炎ウイルスに感染していない方の肝がんが増加しています。1990年代は非ウイルス性(B型肝炎でもC型肝炎でもない)の方は約1割であったのに対し、2015年には肝がんの約3割を占めるようになってきており、約3倍の著しい増加を認めています。

この場合の原因としては、多量なアルコール摂取や喫煙のほか、肥満、脂肪肝*、糖尿病などの病気が関与していることが考えられています。中でも脂肪肝では、アルコールを飲まない方であっても進行性の非アルコール性脂肪性肝炎(non-alcoholic steatohepatitis :NASH)と呼ばれる病気を発症することがあります。非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)は自覚症状のない病気で、放置すると肝硬変、肝がんを引き起こすことがあるため注意が必要です。

*脂肪肝……肝臓に中性脂肪がたまった状態のことで、多くはメタボリックシンドロームに伴って起こる

肝がんの予防法

肝がんを予防するためには肝炎ウイルスへの感染を予防し、肝がんになりやすい生活習慣を改善することが大切です。

他人の体液に触れる機会を減らす

B型・C型肝炎ウイルスは、感染者の血液など“体液”から感染することが一般的です。感染経路として、皮膚の傷口からの感染や性行為による感染、出生時の母親からの感染(母子感染)などが挙げられます。そのため、他人の体液に触れたものは洗浄・消毒し、歯ブラシやカミソリなどは共有をしないなど、他人の体液に触れる機会を減らすことを心がけましょう。また、B型肝炎に関してはワクチンが開発されているため、ワクチンを接種することも有効です。

生活習慣を改善する

過度の飲酒、肥満など肝がんを引き起こしやすい生活習慣を改善することを意識しましょう。バランスのよい食事を取り適度な運動をすることによって、痩せすぎず太りすぎない適正な体型を保つことも大切です。

肝炎ウイルス検査を受ける

すでに肝炎ウイルスに感染している方は、肝炎ウイルスに対する治療を行うことがもっとも重要です。しかし、肝炎ウイルスは長期に感染していても自覚症状が現れないことが一般的です。自身の肝がんを予防し周囲への感染拡大を防ぐためにも、一度は肝炎ウイルス検査を受けておくことが望ましいといわれています。肝炎ウイルス検査は地域の保健所や医療機関などで受けることができ、採血によって行われます。

肝炎ウイルスに感染している場合の治療

肝炎ウイルス検査などでB型・C型肝炎ウイルスに感染していることが分かった場合、薬物療法による治療を受けることによって、肝がんを予防する効果が期待できると考えられています。

B型肝炎ウイルスの場合、薬物療法によってウイルスの量を減らすことができるため、肝臓に起こる炎症を抑え、肝がんのリスクを抑えることができます。C型肝炎ウイルスの場合は、薬物療法によって90%以上のウイルスを排除できるようになってきており、排除できた場合には肝がんのリスクを抑えるとともに、感染拡大の心配はなくなります。肝炎ウイルスの感染を指摘された方は適切な治療とともに肝がんの定期的な検査(サーベイランス)が必要です。肝がんサーベイランスは血液検査による腫瘍マーカー(AFP・PIVKA-II)と腹部超音波検査などの肝臓の検査を行います。肝がんサーベイランスの間隔は肝臓の線維化の進行度などによって異なります。

リスクを抱える人は特に予防や対策を行う

肝がんはある程度進行するまで自覚症状がなく、発症初期に病気を発見することが難しい病気です。しかし、多くの方は肝がんの原因となる肝臓病を認めることが分かっているため、予防や対策が可能な病気でもあります。B型・C型肝炎ウイルスに感染している方や脂肪肝、糖尿病などの病気にかかっている方など発症のリスクが高い方は、治療を継続するほか、定期的に検査を受けるなど早期発見に務めることを検討しましょう。また、日頃から肝がんを引き起こしやすい生活習慣に注意するよう心がけましょう。

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

今井 則博 先生の所属医療機関

東京大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授、名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学 客員教授

藤城 光弘 先生日本内科学会 総合内科専門医・内科指導医日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・消化器内視鏡指導医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本消化管学会 胃腸科専門医

1970年生まれ。1995年、東京大学医学部を卒業後、東京大医学部附属病院研修医。1996年より、日立製作所日立総合病院研修医、国立がんセンター中央病院消化器内科レジデント等を経て2005年、東京大学医学部附属病院消化器内科助手(助教)。2009年、東京大学医学部附属病院光学医療診療部部長・准教授、2019年、名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授、2021年東京大学大学院医学系研究科 消化器内科学 教授、現職に至る。内視鏡機器や処置具の開発から携わることで患者の負担を減らし、かつ、早期発見・的確な診断、治療が行える方法の研究を続ける。

藤城 光弘 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

気管支拡張薬の吸入薬でアトピー悪化

喘息の治療でステロイドの吸入薬を使用していますが、その薬のアレルギーで最近アトピー症状がひどくなってきました。 一度、吸入を中止して受診した際には、アレルギーを抑える薬を処方していただきましたが、喘息の治療上、吸入を完全にやめることは難しく、再開すると再びアトピー症状が悪化してしまいます。 因み、ひどい時は、頭の付け根左側に大きなコブも出来ました。 このような場合の対処法や、薬の調整・変更などについてご相談させていただきたく思います。 何か良い対応方法がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

生理だと思っていたのが不正出血だった可能性について

生理はアプリで管理しています。周期は25〜30日くらいで毎月アプリの生理予定日前後から7日前後出血があり生理だと思っていました。この期間以外に出血はありません。生理が始まる 2週間くらい前には排卵痛があり排卵痛がある時はおりものの量や質にも変化があります。PMSもあり生理1、2日目には軽い生理痛もあります。 毎月決まったタイミングで出血があるのにこれが生理ではなく実は不正出血だったという可能性はあるでしょうか? 1年半くらい前から急に生理の出血量が減り少なすぎることに不安を感じています。3日目に1度出血が止まり4日目から7日目くらいまでダラダラと少量の出血が続き終わるというのを繰り返しています。完全に終わるまでに10日くらいかかることもあります。 婦人科ではエコー検査で何も異常はないと言われていて、少ないことも伝えていますが多いよりはいいんじゃないかと言われました。 12月初めに3ヶ月生理がこなくてホルモン検査をしたところ、卵胞刺激ホルモン19.2、エストラジオール17.7、プロゲステロン0.99で閉経並と言われました。 この時はデュファストンを飲み3日目で生理がきましたがいつもの倍くらいの量があり完全に終わるまでに 2週間かかりました。 その後年明けすぐにまた生理がきましたが量が少なくて、閉経並と言われたこともあり少なすぎるのは不正出血なんじゃないかと思い始めました。 閉経が近いから不安定になってるというのはあると思いますが、毎月の出血は生理だと思っていいのでしょうか?

胸の中心あたりが少し苦しい

2週間ぐらいになりますが、胸の中心あたり(みぞおちから指1本、1本半ぐらい上)が少し苦しい感覚があります。それと関係あるかはわかりませんが、お腹の調子も悪く、便通も不順な感じでそれは内科を受診して、整腸剤や逆流性食道炎の薬を処方していただきました。1週間ほど飲んでますがあまり変化はありません。げっぷが頻繁にでるので、腸の調子が悪いのは悪いとは思うのですが。逆流性食道炎でこの様な症状になりえるのでしょうか?また、最近はひどく疲れやすかったり、疲れが取れづらい、またすっきり寝れなかったりということがあります。 関連してるかはわかりませんが、胸の少し苦しい感覚が1番心配です。どんなことが考えられるでしょうか?また、これからどうしたらよろしいでしょうか?

人間ドックでのカルシウムの数値について

人間ドックを受診したところ、カルシウムが8.4となり再検査となりました。そのほか血液検査はコレステロール以外正常だったのですが、どのような原因が考えられるでしょうか。また、今のところ年明けに受診しようと考えていますが、早急に受診するレベルなのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。