胃がんの手術で胃を切除すると、胃の機能が低下するため手術後しばらくの間は食事の工夫が必要です。原則として何を食べてもよいのですが、無理をしてたくさん食べたり消化の悪いものを多く食べたりすると、冷や汗、動悸、めまい、脱力感、つかえ感、胸やけなどさまざまな症状が現れる場合があります。

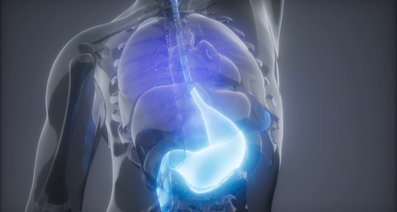

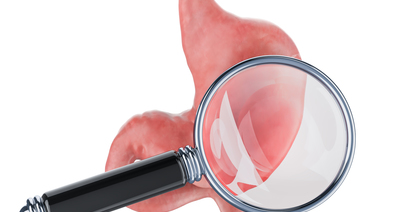

胃のはたらきについて

胃の主なはたらきは、食物を一定時間その中にためておくことと、消化して少しずつ腸に送ることです。口から摂取した食べ物が胃に入ると、強い酸と消化酵素が分泌され食物を消化したり殺菌したりします。その後、消化されてどろどろの粥状になった食物が少量ずつ腸へ送り出されていきます。

胃を切除すると食物を貯留する機能や消化する機能が低下するほか、食物が急に腸に流れ込むようになるため、腸に負担がかかり、食後にさまざまな症状が現れる場合があります。また、胃酸は鉄分やカルシウムなどの栄養素を腸で吸収しやすいように変化させるはたらきがあるため、胃を切除すると栄養素の吸収も低下します。

以上のことから、胃切除後は食事量や食べる速さ、栄養素などに気を付けながら食事をする必要があります。

胃がん手術後における食事の基本

原則として手術後の食事制限はありませんが、胃のはたらきが悪くなっているため、次のことに注意しながら食事をするようにしましょう。

量を少なめに回数を多くする

食事回数の目安として、退院後2~3か月程度は1日に必要な量を5~6回に分けて食べるようにし、3~6か月かけて手術前の食事回数に近づけるようにするのがよいでしょう。また、体調がよくなっても食べ過ぎないように気を付けましょう。

よく噛んでゆっくり食べる

よく噛むことで消化されやすくなり胃の負担が軽くなります。1回の食事時間は20~30分程度を目安にして、よく噛んでゆっくり食べるようにしましょう。

食事時間を規則的にする

体のリズムを崩さないために食事時間はなるべく同じ時間帯にするのがよいでしょう。食事時間を規則的にすることで便通も安定します。

カルシウム、鉄分、ビタミンが不足しないようにする

胃を切除するとカルシウムや鉄分の吸収が悪くなるため、これらの栄養素を積極的に取ることが大切です。また、ビタミンの吸収も悪くなるため、ビタミンを多く含むものも積極的に食べるようにしましょう。カルシウムは牛乳、ヨーグルト、チーズといった乳製品や小魚、大豆製品、緑黄色野菜、海藻類など、鉄分は肉類、レバー、鶏卵、魚類(特に赤身の魚)、貝類など、ビタミンは魚類、鶏卵、緑黄色野菜、果物類などに多く含まれています。

アルコールや刺激物、油ものは取っていい?

刺激の強いものや消化に悪いものを食べてはいけないわけではありませんが、胃腸には負担がかかります。そのため、油で揚げたものや香辛料は少量にする、コーヒーや紅茶などカフェインの強いものは薄めて飲み過ぎないようにするなどを心がけましょう。胃腸に負担のかかるものは少量から食べ始め、体の状態に合わせて様子を見ながら少しずつ増やしていくことが大切です。

アルコールも飲むことはできますが、飲酒は担当医と相談したうえで開始するようにしましょう。手術前と比べて少ない量でも酔いが早く強く出るようになるので、ゆっくりと少な目に飲むようにしましょう。なお、ビールなどの炭酸飲料はお腹にガスを発生させます。お腹が張ってしまうなど食事に影響が出る場合は控えたほうがよいでしょう。

症状の改善・予防のための食事法

胃の切除に伴って、ダンピング症候群、小胃症状*、つかえ感や胸やけ、便秘、下痢といった症状が見られることがありますが、食事を工夫することで症状を改善・予防することができます。

*小胃症状:胃がなくなる、または小さくなることで食べられる量が減るなどの症状

早期ダンピング症候群

食物が急に腸に流れ込んでいくことで起こります。食後すぐから30分以内に冷や汗、動悸、めまい、全身倦怠感、頭痛などの症状が生じます。食物が腸に急に大量に流れ込むことで起こるため、よくかんでゆっくり食べることが何より大切です。食事中に水分をたくさん取ると食べたものが腸に流れ込みやすくなるので、食事中の水分は少な目にしましょう。また、炭水化物や甘いものを食べた後に起こりやすいため、これらの食べ過ぎには注意しましょう。

後期ダンピング症候群

食物が腸に急に送られることによって、糖質の吸収が早まり血糖値が急上昇します。これに反応してインスリンが過剰に分泌され、低血糖を引き起こします。このため、食後2~3時間たった頃にめまい、空腹感、全身倦怠感、冷や汗、震えなどの症状が現れます。後期ダンピング症候群では糖分を補給して血糖値を上げると症状が改善されるため、症状が起きそうだと感じたら飴やチョコレートなどを2~3個食べるとよいでしょう。また、後期ダンピング症状が頻回に起きる場合には、炭水化物や糖分の摂取量を減らしたり、予防のために食後2時間あたりに少し甘いものを食べたりすることも効果的です。

つかえ感、胸やけ

つかえ感や胸やけは、手術によって噴門(食道と胃のつなぎ目)の機能が低下し食物の通過や逆流防止のはたらきが悪くなることによって起こる症状です。食事の取り方も影響します。よく噛んでゆっくり食べるようにし、食後しばらくの間は横にならないようにしましょう。

便秘

胃に食物が入ると大腸の動きが活発化することを“胃-結腸反射”といい、胃切除後にはこの機能が低下します。また食事量や運動量が減ったり、体重減少に伴い腹筋力が低下して腹圧がかかりにくくなったりするため、手術後は便秘になりがちです。食物繊維や水分を多く取る、規則正しい食事や排便習慣を心がける、適度な運動をするなどして便秘の改善に取り組み、それでも症状が改善しない場合には担当医に相談してみるとよいでしょう。

下痢

胃切除後には食物が腸に急に流れ込むために腸への負担が増し、消化や吸収が悪くなったり、腸の動きが強まったりします。また、胃酸が減ることにより殺菌力が弱まり腸内細菌も変化します。これらの理由から手術後は下痢も起こりやすくなります。自分でできる下痢対策として、消化のよい温かいものを食べる、早食いや食べ過ぎを避ける、アルコールや刺激物を控える、腸内細菌を整えるために整腸薬を取るなどが挙げられます。

楽しく食べることが大切

胃を切除すると食物の貯留機能や消化機能が低下したり栄養素の吸収が悪くなったりするため、手術後の食事においてさまざまなことに気をつける必要があります。しかし、原則として食べてはいけないものはありません。食事を工夫して胃をいたわりながら、美味しく楽しく食べることを心がけるようしましょう。

川村病院 外科 、東京慈恵会医科大学 客員教授

中田 浩二 先生日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器外科指導医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医日本がん治療認定医機構 がん治療認定医日本消化管学会 胃腸科専門医・胃腸科指導医日本外科学会 外科専門医・指導医

東京都生まれ。1984年東京慈恵会医科大学卒業。学生時代は空手道部主将を務め(三段)、国際大会にも出場。内科疾患・外科手術と消化管機能障害に関する研究と臨床に従事。「胃癌術後評価を考える」ワーキンググループ/胃外科・術後障害研究会を通じて胃切除後障害の克服に向けた全国的な活動に取り組んでいる。

中田 浩二 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「胃がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が30件あります

胃がんの手術

ピロリ菌感染による がん化で胃を全摘の可能性と言われました。セカンドオピニオンを受けるにはどうすれば良いでしょうか?

治療の状況の確認方法等

XELOX治療を受けているのですが、ここ二回白血球値をみて問題ないですね。と言われるだけで、状態がどのような状態なのか分からなくて不安です。今後のリスクについての説明も聞いて良いのやら、治療方針についても説明と変更の選択肢など本当は説明して欲しいのですが、どのような治療が選択肢があって適正治療を見出すなど相談したいです。

抗癌治療について

今年5月28日に胃癌により胃を3分2ほど切除しました。その後S-1抗癌治療を進められたのですが、B型肝炎キャリアの為S-1抗癌治療を行う事が出来ませんと言われて未だに抗癌治療が行われずにいます、S-1抗癌治療の他に抗癌治療はございませんか?B型肝炎キャリアでもできる抗がん治療が有りましたら教えていたたけませんか。よろしくお願いします

体重の復旧がみられません

4年程前に胃がんの手術を行いました。1/3の除去でした。63kgの体重が手術後50kgとなりました。その後、体重の増加は見られません。 現在も50kgです。胃カメラ・CT検査も定期的に行っていますが良好です。体重の事だけが気になります。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「胃がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします