心不全とは? 発症メカニズムと分類・原因となる疾患について

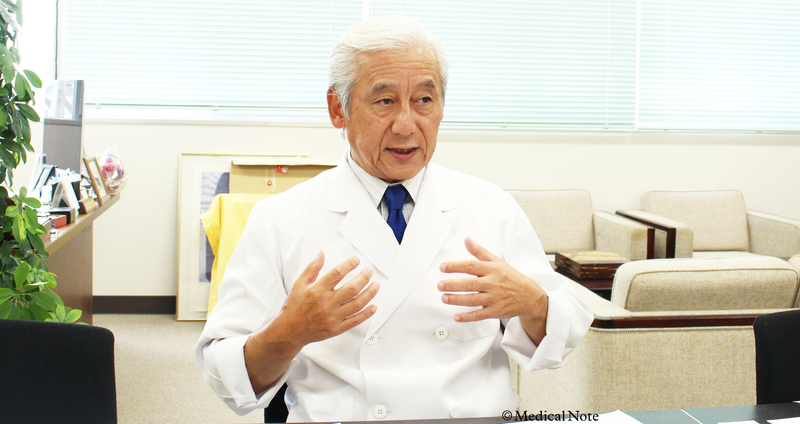

心臓は絶えず動き、私たちが生命を維持するために大きな役割を果たしています。何らかの原因で心臓の機能が低下し、体が必要とする血液量を送り出せなくなった状態を心不全といいます。心不全の分類と発症メカニズム、原因となる疾患について、国立大学法人秋田大学副学長の伊藤宏先生にお話を伺いました。

生命維持に不可欠な心臓の機能とは?

全身に血液を送り出すポンプの役割を担う大切な臓器

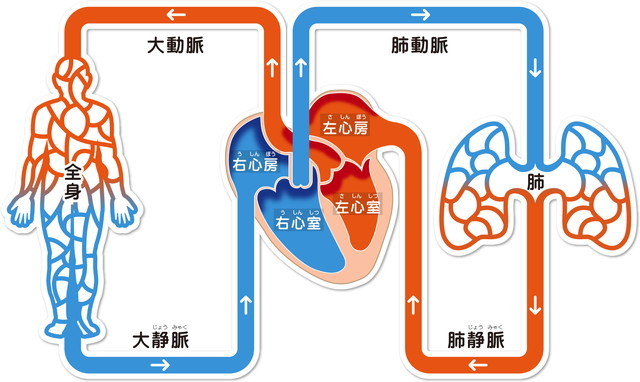

心臓は1日におよそ10万回リズミカルに収縮を繰り返し、全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしています。心臓が停止すると全身に酸素と栄養が行き渡らなくなり、死に至ります。このように心臓は、生命維持に必要不可欠な臓器です。

心不全の定義とは?

心機能が低下し必要な血液量を全身に送れなくなった状態

心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身の臓器が必要とする血液量に対して十分な量を送ることができなくなった状態です。心不全という名称ながら、その影響は心臓にとどまらず、全身にあらゆる症状があらわれます。

心不全の症状とは?

おもに血液の滞留(うっ血)によってあらゆる臓器に症状が出る

心不全の症状にはいくつかの種類がありますが、ほとんどが血液の滞留(うっ血)による症状です。うっ血は、山崩れによって天然のダム湖ができる現象に似ています。地震などで山崩れが起こると、土砂が河川をせき止めることで天然のダム湖が発生します。これと同じように、心不全が起こると血液の上流にある組織(肺、右心房、動脈、肝臓など)に血液がたまり、各臓器にさまざまな症状があらわれます。

【心不全による症状の例】

- チアノーゼ(酸素不足により皮膚や粘膜が紫色になる)

- 腕や脚のむくみ

- 頸静脈怒張(首の血管が腫れる)

- 肝障害(肝臓の腫大、うっ血肝によるもの)

- 腹水(お腹に水がたまる)

- 乏尿(尿の量が減少する)

- 呼吸困難(胸水や肺うっ血によって肺機能が低下する)

- 食欲低下(腸管の血液と水分が滞留してむくみ、食欲を低下させる)

- 全身倦怠感(筋肉の血液と水分が滞留してむくみ、全身倦怠感を引き起こす)・

心不全の発症メカニズムとは

体を正常に保とうとする防御本能=代償機能によってあらゆる症状があらわれる

心不全になると、低下した心臓の機能を正常に戻そうとする防御機能が働きます。これを「代償機能」と呼びます。代償機能は体内にある2種類のホルモンが司り、その作用はまるでアメとムチのように双方向的であることが特徴です。

代償機能のメカニズムを、馬車にたとえてご説明します。馬車を引く馬が疲れて動けなくなったとき、そこから馬を前に動かす方法は2種類あります。1つはムチを当てること、もう1つは荷を軽くすることです。心不全になると同じような現象が体内でも起きます。

急性期の代償機能(ムチを当てる)

心不全になると、アドレナリンを中心とするホルモン(カテコラミン・アンジオテンシンⅡ・エンドセリンなど)の作用によって心臓収縮、心拍数上昇、末梢血管収縮、尿量低下など、急性期の代償機能が働きます。手足の冷えは、生命維持に重要な脳と心臓に血液循環を集中させようとする末梢血管収縮によるものです。

慢性期の代償機能(荷を軽くする)

急性期の代償機能だけが続くと心臓に負担がかかり過ぎてしまうため、それを抑制する慢性期の代償機能が働きます。慢性期の代償機能は、ANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)、NO(一酸化窒素)を活性化させることで、末梢血管拡張、尿量の増加などを促します。

先ほどのたとえでいうと、ムチを当てる=急性期の代償機能、荷を軽くする=慢性期の代償機能となります。この2種類のホルモンによる代償機能のバランスによって、心不全の症状は変化します。つまり何らかの原因によって代償機能のバランスが崩れると、症状が急激に悪化する可能性があるのです。

心不全の原因となる疾患とは?

心筋に負荷が加わる疾患、外的因子が原因になる

心不全の原因は、心筋組織(心臓を構成する筋肉)への直接的な障害、長期的な心筋組織への負荷、長期的な脈の乱れによる血流悪化、全身性疾患、外的要因などさまざまです。具体的には、以下のような疾患や外的因子が心不全の原因となります。

心不全発症の原因となる疾患

心不全発症の原因となる外的因子

- 栄養障害

- 薬剤

- 化学物質

もっとも多い原因は心筋梗塞、心筋症などの虚血性心臓病

心不全発症の原因のうちもっとも多い疾患は、心臓自体に血液が回りにくくなる虚血性心臓病です。拡張型心筋症が原因になることも比較的多く、次に弁膜症、そして高血圧症です。高血圧症を原因とする心不全発症は世界的にみても日本人に多く、塩分の多い食生活に関係していると考えられます。しかし1985年頃(30年前)のデータと比較すると、食習慣の変化によって高血圧を原因とする心不全の割合は減少傾向にあります。

心不全の分類―時間、場所、心臓の機能によって分類できる

時間による分類:慢性心不全と急性心不全

心不全は、月〜年単位で徐々に進行する慢性心不全と、分・時間単位または2~3日で出現する急性心不全にわけられます。慢性心不全と急性心不全はまったく別の疾患ではなく、同じ患者さんに交互に起こります。急性心不全で一命をとりとめた患者さんが慢性心不全となり、代償機能によって安定した状態が続き、何らかの要因で代償機能のバランスが崩れると再び急性心不全に移行するのです。

急性心不全を引き起こす最多の要因は風邪・肺炎などの感染症です。このほか塩分摂取量過多、疲れ、ストレスなど肉体的・精神的な負荷も要因になります。

場所による分類:左心不全と右心不全

心不全は、機能不全が起こっている場所によっても分類できます。左心室の機能不全であれば左心不全、右心室の機能不全であれば右心不全といいます。

心臓の機能による分類:収縮不全と拡張不全

心不全には、収縮不全と拡張不全という分類があります。先に、心臓は血液のポンプ機能があるとご説明しました。心室収縮力が低下し、動脈血を送り出せない状態が収縮不全(HFrEF:ヘフレフ)です。一方、心室を伸ばす力が低下し、静脈血を受け取れない状態が拡張不全(HFpEF:ヘフペフ)です。

なかでも日本人患者さんの半分は心室の拡張不全(ヘフペフ)だといわれており、その原因は高血圧が大半を占めています。近年トピックとして上がっている心室の拡張不全については、今後さらに研究が進み治療法が改善されていくと予想されます。心不全の治療については記事2『心不全治療の種類(薬物療法・機械的治療・運動療法など)と今後の展望』で詳しくご説明します。

心不全のリスクファクター

虚血性心疾患のリスクファクターと非常に近い

心不全のリスクファクターにはさまざまなものがありますが、基本的には虚血性心疾患(心筋梗塞や心筋症など)のリスクファクターと非常に近いです。

心不全のリスクファクター

- 高コレステロール血症

- 高血圧

- 塩分摂取量の過多

- 喫煙

- 糖尿病

- 肥満

- ストレス(家族の死、環境の急激な変化などによる)

- 感染症

- 性別(男性)

- 加齢

- アルコール

- 家族歴

など

なかでも特に、塩分摂取量には注意するべきでしょう。現在、日本人の平均塩分摂取量は1日約11gですが、WHO(世界保健機構)の基準では、理想的な塩分摂取量は1日5gです。厚生労働省ではこの結果を受けて、塩分摂取量を1日8gに抑えるための減塩キャンペーンを行っています。

心不全の患者さんには高齢者が多い?

心不全患者さんの7割が65歳以上

ある調査で、心不全の患者さんの7割が65歳以上であることが示されました。加齢とともに体全体の機能が低下していくため、必然的に心不全のリスクは高まります。今後さらに高齢化が進むに伴い、心不全の患者数は増加することが予測されます。

前述のように代償機能によって心不全の症状が緩和されているケースは多く、そのような方はあるきっかけで心不全が急激に悪化するリスクを抱えているのです。現在、心不全は心臓移植でのみ完治の可能性がある疾患です。しかしながら、心不全の悪化を抑える薬物治療は格段に進歩しました。記事2『心不全治療の種類(薬物療法・機械的治療・運動療法など)と今後の展望』では、心不全の治療についてご説明します。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

心不全は退院後も外来で“先手”の心臓リハビリテーションを

心不全に対する治療の新たな選択肢とは

「心不全」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が17件あります

心不全と腎臓透析との関係について

私の母親84歳についての相談です。7月から現在も入院中です。当初薬物療法で様子を観察して改善が無ければペースメーカーを埋め込むという治療方針を主治医に言われ了承し服薬しながら入院生活をしていたのですが、そのうち尿の出が悪くなり足のむくみが酷くなり肺に水が溜まり呼吸が苦しくなって酸欠による意識障害になり一命は取り止めたもののHCUという処に入っています。透析によって血液から水をひいて肺に溜まった水を抜く治療で回復し、現在は意識もハッキリし呼吸も少しの酸素を鼻から吸っている位で、会話食事も出来ますがまだ起き上がるのは無理です。透析をすると血圧が下がり腎臓の機能が低下して尿の出が悪くなりやらないと水が溜まって呼吸が辛くなる状態です。医師はシャントして恒常的に透析をしていくと言っていますが、それは何か違和感を覚えます?最初に示されたペースメーカーによる治療との整合性が無いように思いますが。そもそも心臓の治療で恒常的な透析と云うのは有りなのでしょうか?

今後の注意する事は?

2日前に、カテーテルアブレーションの手術しました。悪い所をすぐ、解り、1時間ぐらいで終わり、手術前の検査では、心臓が大きくなっていて、70パーセント完治と言われてましたが、80パーセント完治と言われ安心してます。軽度の、心不全にもなってますが、今後の生活では、注意する事ありますか?お酒は、一口も飲んだら、駄目なんですか?カフェインや、塩分はどうですか?又、この手術によって、心不全が良くなりますか?心不全は、生活習慣や、食事(塩分)の制限したり、薬で、完治しますか?今後、ずっと薬を飲み続ける生活ですか?まだ、54歳で、仕事は、パソコン等デスクワークですが、大丈夫ですか?車の運転はどうですか?今後の生活と、完治について教えてほしいです。

心不全の症状とは?

喋ると息切れがします。(階段登っても) 隠れ心不全のような疑いはありますでしょうか?ちなみに今週、胸部CTを撮る予定です。 CTでそのような兆候はわかるのでしょうか? 異常であれば、血液検査の値は、どのようにあらわれるのでしょうか?

母乳育児による心不全の進行影響有無

幼児の頃にファロー四徴症の心内修復術を受け、現在循環器内科にて年1回程度経過をみています。心雑音はありますが、特に問題はないと言われています。今回出産で大量出血し、ヘモグロビン値が低くなったため輸血を行いました。その後の入院中は点滴で鉄剤を投与され、退院後は内服で処方をされています。 退院時のヘモグロビン値は8とのことですが、母乳育児を続けることで貧血が続き心臓に負担をかけ心不全に繋がらないかを懸念しています。もし母乳育児が心臓に負担をかけるようであればミルク育児に切り替えるべきか教えてください。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「心不全」を登録すると、新着の情報をお知らせします