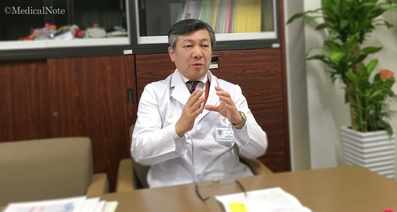

前立腺がんの治療方法は長年の研究と開発を経て大きく発展してきています。具体的には開腹手術・腹腔鏡下手術・ロボット支援手術などの手術療法や放射線療法・ホルモン療法などです。前立腺がんには数多くの治療方法ありますが、それぞれの治療はどのような特徴があり、どのようなメリットやデメリットが存在するのでしょうか。前立腺がんにおける各治療の比較を山王病院泌尿器科医長の大久保秀紀先生にお願いしました。

手術(開腹手術、腹腔鏡下手術、ロボット支援手術)

根治のためには手術がもっともメジャーな治療法と言えます。

しかし、開腹手術は『前立腺とは。生殖に必要な臓器』でも述べたように、視野が悪く出血量も多いため非常に大変な手術です。様々な病院で行われてはいましたが、医師にとっても患者さんにとっても負担が大きい治療方法でありました。しかし後に腹腔鏡下手術やロボット支援手術が登場し、現在は支援ロボット手術の急速な普及によって前立腺がんの手術も進歩を続けています。

放射線治療

放射線治療は外照射治療と小線源治療(線源を臓器に入れる)の二種類があります。外照射治療は、体外から前立腺に放射線を当てる治療法です。一方、小線源治療は、前立腺の中に放射能が含まれた米粒状の線源を埋めこんでいき、内側から前立腺に一定量の放射線をかける治療法となっています。日本において、早期の前立腺がんに対して放射線治療が選択されるケースは手術よりも少ないものの、治療後のQOL(生活の質)が高いことや、術後に尿失禁を生じる可能性の低さ、高齢者にも施行可能なことから、今後増加する治療法だと予測されています。

ホルモン療法

前立腺はそれ自体が男性ホルモンの刺激によって発育する臓器です。前立腺がんも同じように、男性ホルモンの刺激によって進行します。ホルモン療法とは、体内の男性ホルモン値を下げて前立腺に刺激が行かないようにし、がんの進行を防ぐ治療方法です。ホルモン療法はあくまでがんを縮小するための治療であり、手術と違って根治治療ではありません。

前立腺がんが見つかったとき、すでにリンパ節や骨など前立腺以外の臓器にがんが転移している場合は手術・放射線療法はできません。手術や放射線療法は局所療法(ある一定部分にのみ治療を行う方法)であり、転移したがん全てを治すことは不可能だからです。

がんが転移している様子は、がん細胞が何億というレベルで集まって初めてCTなどの画像診断で見えてきます。つまり、がんが転移していても細胞数が少ないと画像には映ってきません。ですから、画像診断で転移が認められた場合には、細胞レベルでは、体のどこに転移していてもおかしくありません。

手術で前立腺だけ取っても、根治が望めず寿命が延びないなら、手術をするだけ体に負担がかかって損ですよね。放射線も同じく体に負担がかかるので同じです。そのため、がんが転移してしまっている方には、一般的にホルモン療法を行います。ホルモン治療は非常に効果が高いため、いったんはPSAという腫瘍マーカーの値が下がってきますが、遅かれ早かれいずれ効かなくなってきます。その前立腺がんの悪性度や進行具合にもよりますが、何年という単位で見るとがんが再燃してくることも事実です。

再燃してしまったらホルモン製剤の種類を少しずつ変えたり、それでもダメな場合は患者さんご本人と相談のうえ、抗がん剤の治療を考えることもあります。ただし抗がん剤の治療は患者さんにとって非常に大きな負担となるため、最終手段として考えます。(ホルモン療法の薬は抗がん剤ほど大きな副作用もなく、負担がそこまで大きくありません。)

PSA・監視療法

PSAという腫瘍マーカーが一般的になってから、前立腺がんが早く見つかることが多くなりました。それゆえ、なかには治療する必要がないのではというがんも発見されることが増えてきています。つまり、治療をしてもしなくても患者さんの寿命が変わらないのではないか、と思われるがんです。

がんが早く見つかるようになると、早期に見つかった悪性度の低いがんを放っておいても患者さんの寿命は変わらないのではないかという意見が最近出てきました。そのような方々にはあえていきなり手術や放射線のような治療はせず、PSAの値をみながら、場合によっては再度前立腺生検を行うべきかなどを検討します。

しかし、どのくらいの間隔でPSAを計測するか、PSAの値がいくつになったら治療を開始するのか、などの具体的な経過観察方法に一定のコンセンサス(基準)があるわけではありません。ですので、最適な治療の時期を逃さないためにも、その都度、患者さんと医師がよく相談したうえで次の治療に移る時期を決めていきます。

このように、ごく早期に見つかった悪性度が低いがんはあえて治療をせず様子を見ることがあります。PSAを定期的に計ったり、PSAの値が上昇していれば前立腺生検(前立腺に針を刺して組織を取ってきて診断する検査)をもう一度行ったり、がんが大きくなってないか・顔つきが悪くなって無いかなどを医師はしっかりとチェックし、がんが進行していれば別の治療法に切り替えることも検討します。

※PSA…前立腺特異抗原(prostate-specific antigen)の略語。精液中に分泌されるタンパクの一種で、前立腺の上皮細胞から分泌される。前立腺に異常があると血液流にPSAが大量放出されるため、血液中の濃度が上昇する。健常者のPSAの値はだいたい2ng/ml以下だが加齢に伴って増加する傾向にある。一般的には4ng/ml以上で「PSAが高い」と診断される。

抗がん剤・重粒子線治療

抗がん剤は上記のあらゆる治療法が効かなくなってから導入を検討します。患者さんの負担が大きいため、いきなり抗がん剤を使うことはありません。

重粒子線は放射線療法のひとつです。放射線治療をする場合、前立腺の周りには膀胱や直腸などのいろんな臓器があり、どうしても膀胱や直腸を経由するため、いろいろな臓器にも放射線が当たってしまいます。

一方、重粒子線は体に入ってある一定の深さのところで効果が一番高く出るため、周りの臓器への障害が少ないといわれています。ただし、まだこの療法には保険が通っていないため、一般的な治療としての選択肢にいきなり重粒子線という話にはならないでしょう。また、重粒子線治療が一般的な放射線治療以上に効果があるかどうかは、現在ではまだ科学的に証明されていません。

前立腺がん治療に伴う合併症について

先ほども少し触れましたが、どのような病気に対する治療でも合併症があることは否定できません。前立腺がんの手術からいくと、やはりお腹に傷ができるので術後の痛みがあります。また、尿失禁や勃起障害も起こるうえ、全身麻酔を用いるため、体に負担がかかります。ですから他の持病で全身麻酔が難しかったり、高齢の方で体力的に全身麻酔が難しかったりすると、手術は行わないと医師が判断することもあります。

手術と比較すると放射線療法は体への負担は少なくて済みます。ですが前述のとおり、膀胱や直腸にも放射線が当たってしまうため、膀胱や直腸の障害が出て来る可能性があります。具体的には頻尿になったり逆に尿が出づらくなったり、下痢や便秘などを起こしたりなどです。

放射線治療による合併症は晩期(治療が終了してからかなり時間が経って)に出てくることもあります。また、頻度はすごく少ないものの、放射線を当てたことによる発がんも考えられなくはありません。

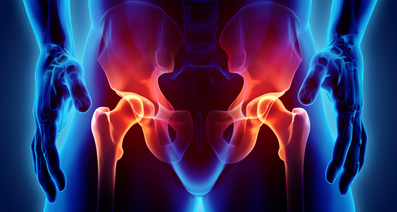

ホルモン治療に関しては、体内の男性ホルモンの値を下げるため、長期に渡ってこの治療を続けると骨粗しょう症になりやすくなります。他にはホットフラッシュ(バッとほてったり、暑くもないのに汗が出たりする体の反応)や、乳腺が張って痛んだり体つきがふっくらしたり、筋力が落ちたりすることもあります。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

「前立腺がん」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が29件あります

肺がんの疑い

前立腺がんの診断後、転移確認検査にて肺がんの疑いとの結果後、肺のCT下生検を受け生検では検出されなかったようですが、pet検査にてガンである可能性がきわめて高い状態とのことで手術を進められています。 私としては前立腺がんの治療を陽子線で考えていたため、肺(前立腺からの転移ではなく、リンパへの転移も見られない)も放射線治療(重量子線)にて行いたいと考えていますが、この状態にて放射線治療(重量子線もしくは陽子線治療)へ移行することは可能でしょうか?

コロナリスクのなかの放射線治療の日常の最適なあり方

今月18日より放射線治療を行う事が決定しています。今後、放射線治療を受ける上で日常生活で気をつける事を教えて下さい。コロナウィルスの感染リスクを少しでも避けたいと考えています。宜しくお願いします。

前立腺癌治療中で下着に血

2年前ぐらいから前立がんと診断されて投薬で治療してます!現在二か月ぐらいの間隔で通院中 父もまだ1人で通院できるので付き添ってないから進行具合わかりません! 今朝、母からパンツに血が付いてたと連絡あり、5センチ位パンツが汚れているみたいです! 特に痛いところはないらしく、5月に通院してお薬等もらってきてるので、病院には行かないと言ってます。年寄りなので頑固で困ってます 前立腺癌で痛みもなく出血はあるのでしょうか?もしかしたら、尿出なくお尻からも出血も考えられるのでしょうか?

ガンの診断をされ治療法の選択肢どれにするかるか?

20204月17日前立腺生検12検体中3検体で陽性グリソンスコア4+3=7 CT MRIで転移は認め無い 限局性前立腺ガンの可能性が高い 手術か放射線治療か どれにしたら良いか?迷っています。 後遺症の尿漏れなどが心配です。 放射線治療が体や生活に影響が少ないような気がしていますが後20年ぐらいは生きていられるような気がしますので治療法のアドバイスをお願い致します。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「前立腺がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします