肝臓がんの最新トピックス ~国立国際医療研究センター理事長國土典宏先生に聞く原因の傾向や臨床試験中の治療法について~

肝臓がんとは、おなかの右上あたりに位置する“肝臓”という臓器に発生するがんです。肝臓がんには、肝臓の細胞ががん化することによって生じる“肝細胞がん”と肝臓の中を通っている胆管と呼ばれる管にがんが生じる“肝内胆管がん”があり、肝臓がんのうち95%は肝細胞がん、残り4~5%の大部分が肝内胆管がんです。

また、肝臓以外の臓器から発生したがんが肝臓に転移した場合を“転移性肝臓がん”といいます。肝臓がんは初期症状がほとんどなく、ある程度進行するまで無症状で経過するため、検診やほかの病気の検査の際に発見されることも多いがんです。

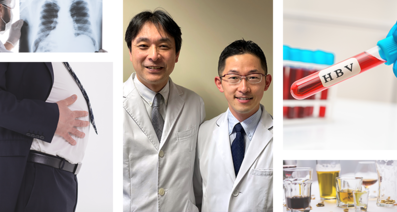

今回は肝臓がんの原因・検査・治療の最新トピックスについて、国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長 國土 典宏先生にお話を伺いました。

肝臓がんの原因について

Q1.肝臓がん(肝細胞がん)の原因としては、現在も肝炎ウイルスが多いのでしょうか?

肝細胞がんの原因としてよく知られているのは、B型C型肝炎ウイルスへの持続感染です。しかし、近年はC型肝炎の患者さんが減少し高齢化していることから、C型肝炎ウイルスを原因とする肝臓がんの割合は年々減少傾向にあります。一方、B型肝炎ウイルスを原因とする肝臓がんの割合は15%程度で常にほぼ一定です。

また、ここ数年は肝炎ウイルス以外の原因による肝臓がんが徐々に増えてきています。手術治療の対象となるようなステージの肝臓がんの患者さんをみると、半数以上が肝炎ウイルス以外の原因で発症した方です。

Q2.肝炎ウイルス以外に考えられる原因には何があるでしょうか?

肝炎ウイルス以外の原因は大部分がまだ明らかになっていませんが、原因の1つに脂肪肝が挙げられます。脂肪肝にはお酒の飲み過ぎによるアルコール性のものと、メタボリックシンドロームなどによる非アルコール性(NAFLD)のものがあり、共に進行すると脂肪肝炎、肝硬変、肝臓がんの順でがんに発展することがあります。

なお、アルコール性脂肪肝炎を“ASH”、非アルコール性脂肪肝炎を“NASH”といいます。NASHは特に糖尿病の患者さんに多く見られ、糖尿病にかかっている方は1,000人に1人の確率で肝臓がんにかかるといわれています。

Q3.肝内胆管がんの原因にはどのような傾向があるでしょうか?

肝内胆管がんもごく一部はB型・C型肝炎ウイルスによって引き起こされるといわれていますが、多くは原因不明です。

最近では印刷工場で用いられる工業化学物質や肝吸虫と呼ばれる寄生虫が肝内胆管がんの原因として問題になりましたが、どちらも限定的であり、特に肝吸虫によるものは日本ではほとんど見られません。

肝臓がんの検査について

Q4.肝臓がんの検査について、現在どのような方法が取られているのでしょうか?

肝臓がんの検査では血液検査と画像検査が行われ、生検(細胞・組織を採取して顕微鏡で見る検査)をしなくても確定診断できることが一般的です。

血液検査では肝機能の評価のほか、腫瘍マーカーの有無などを確認します。ただし肝臓がんの場合、がんが発症していても腫瘍マーカーが現れないことがあるため、がんの有無を確認するには画像検査が重要となります。

画像検査では超音波(エコー)検査によって大まかな肝臓の状態を確認し、造影CTや造影MRIで確定診断を行います。とりわけ、造影MRIは2008年から使用されているガドキセト酸ナトリウムというMRI用造影剤の登場によって、肝臓にある腫瘍が見つけやすく、腫瘍周辺の血液の流れが見やすくなってきています。

肝臓がんの治療について

Q5.肝臓がんに対する治療のトレンドをご教示ください。

肝臓がんの治療には、手術、ラジオ波焼灼療法、カテーテル治療、薬物療法などさまざまな手段があります。

重粒子線治療も検討はされていますが、まだ症例が少なく十分に評価が定まっていません。一方、薬物療法の1つである分子標的薬については、現在さまざまな臨床試験が実施されています。

Q6.近年注目されてきている、肝臓がんに対する分子標的薬についてご教示ください。

分子標的薬とは、がんに関連する標的分子に対してはたらきかける治療薬のことをいい、肝臓がんでは主にソラフェニブ、レンバチニブなどの薬剤が使用されています。分子標的薬の効果は高まってきているものの、がんそのものを消す治療法ではないため、原則として手術などの根治的治療が適応でない患者さんに対して行われるということを理解する必要があります。

手術との組み合わせで分子標的薬に期待されている効果は主に2種類です。1つは手術後の再発防止の効果で、現在ニボルマブなどの分子標的薬を投与する臨床試験が行われています。

もう1つは手術前に腫瘍を小さくする効果です。手術が適応となる患者さんに対し術前に分子標的薬による治療を行うことが検討されており、たとえば手術が適応となる患者さんに対して術前に分子標的薬を投与し、がんを小さくしてから手術する“ネオアジュバント(術前化学療法)”の臨床試験が行われています。

また、進行していて手術が適応にならず塞栓療法を行っていたような患者さんに対し、近年は分子標的薬による治療を行うことが増えています。

塞栓療法とはカテーテル治療の1つで、腫瘍に栄養を運んでいる肝動脈を人工的にふさぐことによってがんの増殖を抑える治療です。塞栓療法は適応範囲が広く、肝機能の低下した患者さんやがんが進行している患者さんにも行えることがメリットでした。しかし、塞栓療法を繰り返していると正常な肝細胞にもダメージが加わり、肝機能がさらに悪化する場合があることが懸念されています。今までは代替となり得る治療法がなかったので、それでも繰り返し塞栓療法を行うほかありませんでした。

しかし近年、分子標的薬の効果が確かめられてきたことにより、その代わりとなる治療法として少しずつ注目が集まっています。塞栓療法を行うには一定の技術や設備が必要ですが、分子標的薬による治療は比較的簡便に行えることも分子標的薬が普及しつつある理由の1つです。

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 理事長、東京大学 名誉教授

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 理事長、東京大学 名誉教授

國土 典宏 先生日本外科学会 外科認定医・外科専門医・指導医日本消化器外科学会 消化器外科認定医・消化器外科専門医・消化器外科指導医・消化器がん外科治療認定医日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能指導医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本肝臓学会 肝臓専門医日本胆道学会 認定指導医日本移植学会 移植認定医

肝がん、膵がん、胆道がんの外科治療と肝移植に長年取り組む。その手技を学ぼうと海外から手術の見学に訪れる外科医もいる。肝癌診療ガイドラインの第三、四版の改訂委員長、原発性肝癌取扱い規約委員長を務め、日本外科学会理事長・会頭、アジア・太平洋肝胆膵学会会長を歴任。

國土 典宏 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

関連の医療相談が10件あります

気管支拡張薬の吸入薬でアトピー悪化

喘息の治療でステロイドの吸入薬を使用していますが、その薬のアレルギーで最近アトピー症状がひどくなってきました。 一度、吸入を中止して受診した際には、アレルギーを抑える薬を処方していただきましたが、喘息の治療上、吸入を完全にやめることは難しく、再開すると再びアトピー症状が悪化してしまいます。 因み、ひどい時は、頭の付け根左側に大きなコブも出来ました。 このような場合の対処法や、薬の調整・変更などについてご相談させていただきたく思います。 何か良い対応方法がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。

生理だと思っていたのが不正出血だった可能性について

生理はアプリで管理しています。周期は25〜30日くらいで毎月アプリの生理予定日前後から7日前後出血があり生理だと思っていました。この期間以外に出血はありません。生理が始まる 2週間くらい前には排卵痛があり排卵痛がある時はおりものの量や質にも変化があります。PMSもあり生理1、2日目には軽い生理痛もあります。 毎月決まったタイミングで出血があるのにこれが生理ではなく実は不正出血だったという可能性はあるでしょうか? 1年半くらい前から急に生理の出血量が減り少なすぎることに不安を感じています。3日目に1度出血が止まり4日目から7日目くらいまでダラダラと少量の出血が続き終わるというのを繰り返しています。完全に終わるまでに10日くらいかかることもあります。 婦人科ではエコー検査で何も異常はないと言われていて、少ないことも伝えていますが多いよりはいいんじゃないかと言われました。 12月初めに3ヶ月生理がこなくてホルモン検査をしたところ、卵胞刺激ホルモン19.2、エストラジオール17.7、プロゲステロン0.99で閉経並と言われました。 この時はデュファストンを飲み3日目で生理がきましたがいつもの倍くらいの量があり完全に終わるまでに 2週間かかりました。 その後年明けすぐにまた生理がきましたが量が少なくて、閉経並と言われたこともあり少なすぎるのは不正出血なんじゃないかと思い始めました。 閉経が近いから不安定になってるというのはあると思いますが、毎月の出血は生理だと思っていいのでしょうか?

胸の中心あたりが少し苦しい

2週間ぐらいになりますが、胸の中心あたり(みぞおちから指1本、1本半ぐらい上)が少し苦しい感覚があります。それと関係あるかはわかりませんが、お腹の調子も悪く、便通も不順な感じでそれは内科を受診して、整腸剤や逆流性食道炎の薬を処方していただきました。1週間ほど飲んでますがあまり変化はありません。げっぷが頻繁にでるので、腸の調子が悪いのは悪いとは思うのですが。逆流性食道炎でこの様な症状になりえるのでしょうか?また、最近はひどく疲れやすかったり、疲れが取れづらい、またすっきり寝れなかったりということがあります。 関連してるかはわかりませんが、胸の少し苦しい感覚が1番心配です。どんなことが考えられるでしょうか?また、これからどうしたらよろしいでしょうか?

人間ドックでのカルシウムの数値について

人間ドックを受診したところ、カルシウムが8.4となり再検査となりました。そのほか血液検査はコレステロール以外正常だったのですが、どのような原因が考えられるでしょうか。また、今のところ年明けに受診しようと考えていますが、早急に受診するレベルなのでしょうか。

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「肝がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。