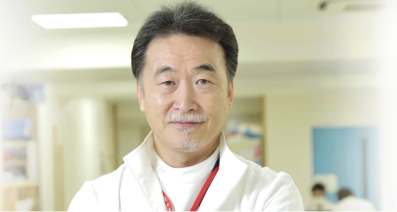

脳梗塞は発症の仕組みによっていくつかの病型(タイプ)に分けられます。それぞれのタイプごとに治療方法が異なり、薬物治療で使われる薬の種類も変わってきます。東海大学医学部付属病院神経内科領域主任教授・診療科長であり、東海大学総合医科学研究所の所長を務めておられる瀧澤俊也先生にタイプごとの脳梗塞の治療についてお話をうかがいました。

心原性脳塞栓症の治療

脳塞栓症は脳の外から流れてきた血栓が脳の血管に詰まって起こります。心原性脳塞栓症の主な原因は、不整脈(心房細動)・心筋症・心臓弁膜症・洞不全症候群といった心臓の病気です。心房細動とは心臓の拍動が不規則になる不整脈の一種ですが、男女ともに加齢とともに増加しています。脳梗塞の患者さんでは、70歳以上の4人に1人が心房細動を合併しており、心房細動がある人は脳梗塞の再発率も高くなります。

心原性脳塞栓症(左房内血栓)の原因となる血栓は、静脈にできる血栓と同様に血流のうっ滞したところでゆっくりとできるので、フィブリンという成分が主体となった血栓を形成します。このような血栓に対する治療としては抗凝固薬が有用です。しかしワルファリンカリウムによる従来の抗凝固療法には以下のさまざまな制限があり、使用の煩雑さを伴います。これは医療関係者のみならず、患者さんやその家族にとっても負担となる場合があります。

- 効果予測が不可能

- 狭い治療域

- 定期的なモニタリングが必要

- 効果発現・消失が遅い

- 頻繁な用量調節が必要

- ビタミンK含有食物の制限

- 薬物相互作用が多い

- 薬剤抵抗性

NOACsと呼ばれる新しい経口抗凝固薬はワルファリンカリウムとは異なるしくみで血液の凝固を阻害します。血液の凝固にはさまざまな因子が関係していますが、なかでも第VII因子は頭蓋内の止血にかかわっています。血管が破れたところでは、血管外に存在するTF(組織因子)に第VII因子が結合することで凝固反応が起こって出血が止まります。

この第VII因子の役割を踏まえると、直接トロンビン阻害薬や第Ⅹa因子阻害薬であるNOACsは第VII因子を抑制しないため、頭蓋内出血リスクが低いと考えられます。一方、ワルファリンカリウムは第VII因子を抑制するため、頭蓋内出血リスクはNOACよりも高いと考えられます。つまり、頭蓋内では第VII因子に対する作用の違いが出血リスクの差につながるといえます。

ラクナ梗塞・アテローム血栓症の治療

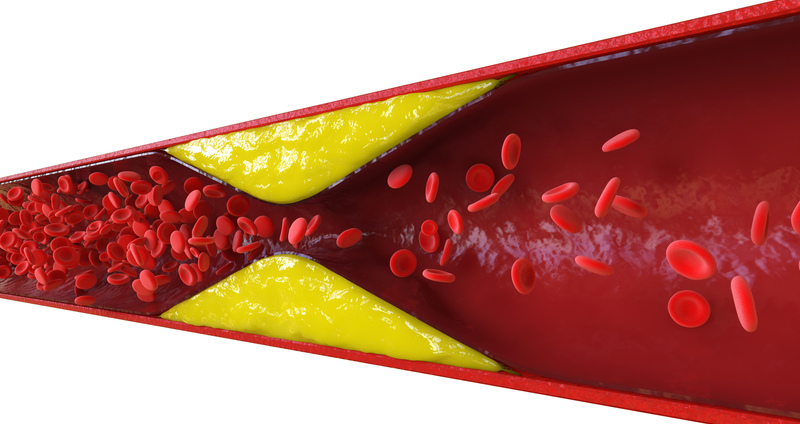

ラクナ梗塞やアテローム血栓性脳梗塞は、脳の血管が動脈硬化で狭くなって起こります。動脈硬化の原因は高血圧・喫煙・糖尿病・脂質異常症などです。頸動脈エコー(超音波検査)によって血管の狭窄(きょうさく・狭くなること)のようすを調べることができます。また、MRI(磁気共鳴画像)で血管のプラークそのものを映し出すこともできるようになりました。動脈硬化による血栓は、狭くなった動脈の血流がはやいところでできるため、活性化凝固因子の濃度が血流によって低くなります。このため静脈でできるようなフィブリン主体の血栓ではなく、血小板主体の血栓が形成されます。したがって、治療としては抗血小板薬が有用です。

高血圧・脳梗塞・心筋梗塞・血管狭窄・睡眠時無呼吸症候群・脂質異常症・糖尿病・炎症などによって血小板が活性化するため、この活性化を抑制することが治療の鍵となります。そのためにはチクロピジンやアスピリンなど、それぞれ違う働きによって血小板の活性化を抑制する薬を組み合わせて使います。

抗血小板薬による薬物治療で十分に改善しない場合は、外科治療も行なわれます。頚動脈内皮剥離術(CEA)という手術によってプラークを除去する方法と、血管内にステントを置いて狭窄部分を広げるステント留置術(CAS)があります。頸動脈のステント留置術は私たち神経内科のほかにも脳神経外科、循環器内科でもそれぞれ治療が可能です。

神奈川リハビリテーション病院 脳神経センター長、東海大学 医学部内科学系神経内科学 所属主任教授、東海大学総合医科学研究所 所長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳梗塞に対するt-PA静注療法と脳血管内治療の特徴

脳梗塞に対する治療の選択肢-t-PA静注療法と脳血管内治療とは?

「脳梗塞」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が54件あります

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

痛み痺れが強くなる

4年前に脳幹梗塞で現在は血圧の薬💊や高脂血症に薬を服薬しています。時間が経つにつれて左半身の痺れや拘縮視力が広がっています。 主治医にはなれるしかないと言われますが何かいい治療法がありますか よろしくお願いします。

軽い脳梗塞について

家族(弟)の件でご相談です。 先日頭痛がひどいということで、病院へ行ったところ、軽い脳梗塞との診断を受けたようです。 その際、血液をサラサラにする薬を処方されたのですが、朝の服用のタイミングを逃し、あまり飲めていないようです。 昼食後または夕食後にでも飲んだ方がよいのでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示願います。

入院中なのですが

22/1/4から脳こうそくで入院中なのですが退院後何に気をつけて生活すればいいでしょうか。たばこも酒もやりません

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。