前の記事「脳卒中の予後を改善するための一歩」で、脳卒中後の神経機能の再生には造血幹細胞移植による血管再生治療が有効である可能性についてご説明しました。過去の脳卒中発症後の治療法開発において、今までどんな問題点があり、今後はどのように取り組むべきかを、公益財団法人 先端医療振興財団 先端医療センター研究所 再生医療研究部 部長の田口明彦先生に引き続きお話しいただきました。

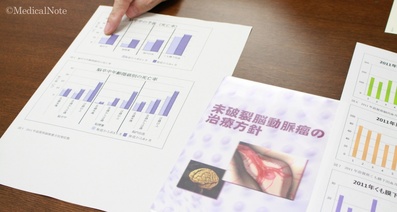

今までの脳卒中治療の臨床試験に関する問題点

脳卒中後の神経機能再生に関する治療開発において、いままで世界で成功例がなかった理由は以下の3点であると考えています。

- カハールの呪縛:脳には再生能が全くないと盲信されていたため、主に脳梗塞で弱った神経細胞を生き延びさせる治療法に関してのみ研究がなされ、そもそも神経機能を再生するという発想がありませんでした(記事1参照)

- 不適切な動物実験モデル:適切な脳梗塞モデル動物が存在しなかったため、脳梗塞に対する治療効果があるのか否かが、動物実験でも実際のところよくわかりませんでした(記事3参照)

- 感度の悪い臨床試験:t-PA治療のような神経細胞死の防止効果は判定できても、神経機能再生に関する治療効果の鋭敏な検出は困難でした

これまでの記事で上記2つの理由に関して述べました。脳の再生を完全に否定したカハールの呪縛からは既に解放され、また脳梗塞患者さんの病態を反映した再現性が良いモデル動物も開発されました。以下では、3つ目の臨床試験について述べていきます。

脳梗塞臨床試験設計の見直し

臨床試験は通常、臨床試験に登録された患者さんが最終的にどのような状態になるかを評価し、その治療法の効果を評価します。つまりどのような患者さん(重症度や症状、年齢など)を臨床試験に登録するか、また最終的にどのような評価方法で評価するかが非常に重要なのです。これが臨床試験設計です。

まず患者さんの登録に関してですが、脳梗塞発症すぐの時点では、その患者さんに将来どの程度の麻痺が残るかの予想が困難な場合も多くあります。発症した時は重症でも、特別な治療もなしに急速に症状が改善し、ほとんど麻痺の残らない方もいます。逆に、発症時は軽症でもその後病状が悪化し、重篤な麻痺が残る方もおり、一般的には発症後時間が経過するほど予後が予測しやすくなります。今まで研究されてきた細胞死の防止の治療法とは違い脳の再生を促進する治療法は、必ずしも早ければ早いほど高い効果が期待できるというわけではなく、患者さんの予後がある程度判明してから比較的均一な予後が予測される患者さんをエントリーしてもらうことが可能ですので、効果判定の感度は格段に上昇すると考えられています。

一方、患者さんの評価方法に関しても、様々な議論が始まっています。評価方法には機能障害評価(例:手がどの程度動くか)と能力評価(例:自分でご飯が食べられるかどうか)の2種類があり、今までは治療効果の判定には能力評価が用いられてきましたが、神経機能再生が促進されるとかえって能力評価が下がるという矛盾が発生することもしばしばありました。例えば、右手が完全に麻痺して全く動かなくても、左手で器用に食べられる方は、能力評価では満点の評価ですが、一方、治療により右手の麻痺がかなり良くなったものの、少しまだ介助が必要な方は、完全麻痺の患者さんよりも低い評価になってしまいます。これらの矛盾を解決する適切な評価方法の設定に関しては、現在作成中の脳梗塞の再生医療のガイドラインにおいても、様々な議論がなされていますので、今後は有効性がしっかりと評価できる臨床試験が進んでいくものと期待されます。

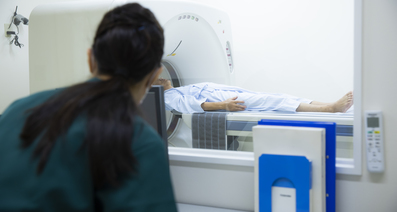

画像評価方法の進歩

現在、MRIなどの画像診断の技術の進歩にはめざましいものがあります。次のような技術が開発されています。

- 脳の構造評価

MRI画像の自動解析ソフトにより脳の各部位の容積を正確に算出することができるようになりました。かつて、脳の容積は研究者が手作業で計測していたため、再現性に疑問が残るものでしたが、現在ほぼ自動で脳の各部位の容積を正確に算出することが可能になっており、治療の影響を客観的に評価することも可能になっています。

- 神経線維の解剖学的評価

拡散テンソル画像MRIと呼ばれる手法が開発されています。この解析方法では、解剖学的にどの部位とどの部位が神経線維でつながっているか、および神経線維の状態の評価が可能になっています。

- 神経線維連絡の機能評価

安静時機能的MRIという解析手法が解析されています。この手法を使えば、脳の各部位がどの程度機能的につながっているかが解析できます。

拡散テンソル画像では解剖学的な繋がりを、安静時機能的MRIでは機能的な繋がりを評価できますので、治療により、各部位の解剖学的/機能的なつながりがどのように変化したかが、将来わかるようになると考えられています。このように、脳の状態を客観的指標で測定できる技術開発が進んでいます。今後は神経機能の評価に加え、画像評価が脳梗塞後の治療の評価にも用いられると考えられています。

関連記事

脳卒中治療の発展―脳血管内治療(カテーテル治療)が始まるまで

日本の脳卒中患者は、およそ124万人(厚労省平成23年調べ)といわれます。その治療の最先端をゆく脳血管内カテーテル治療は、現在国内で約2万5千件行われています。外科手術では治療が困難だった特殊な病気をも治療可能にした脳血管内手術は、どのように始まったのでしょうか。

- 脳卒中に対するカテーテル治療の始まり

- 脳のカテーテル治療で初めに行われたのは血栓を溶かす治療

- カテーテル治療をより確実なものにした医療器具・薬剤の開発

新しい脳卒中リハビリテーション「rTMS治療」による上肢の片麻痺の治療

日本では2008年から、片麻痺を改善させて脳卒中リハビリテーションをスムーズに進めるために“rTMS治療”が用いられるようになっており、すでに良好な治療成績がもたらされています。

- 脳卒中リハビリテーションにおける上肢の「片麻痺」改善の必要性

- 上肢の片麻痺に有効なrTMS(反復経頭蓋磁気刺激法)治療とは?

- rTMS治療のメリットは高い安全性 体に一切傷がつかない治療法

- 発症から1年や数年といった時間が経過していても効果がみられる

- rTMS治療の適応基準

- rTMS治療のデメリットやリスクについて

- rTMS治療の費用-現時点ではコストはかからない

- rTMS治療のデメリットやリスクについて

これからの脳卒中治療-開頭手術と脳血管内治療を「二刀流」で行う医師が必要

社会全体の高齢化が進み、脳卒中治療の需要は増加の一途を辿っています。現在、脳卒中の治療の第一選択は、頭部に切開を加えず、血管内にカテーテルを通して行う脳血管内治療に移行し始めています。

- 増加する脳卒中治療には脳血管内治療も開頭術も必要

- 患者さんを移動させる時間のロスを減らすために-ハイブリッド手術室を導入

- 二刀流脳神経外科医のメリット

- 二刀流脳神経外科医のデメリットとは

- 最善の医療を提供するための「自信」と「知識」が二刀流脳神経外科医の最大の武器

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳梗塞」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が54件あります

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

痛み痺れが強くなる

4年前に脳幹梗塞で現在は血圧の薬💊や高脂血症に薬を服薬しています。時間が経つにつれて左半身の痺れや拘縮視力が広がっています。 主治医にはなれるしかないと言われますが何かいい治療法がありますか よろしくお願いします。

軽い脳梗塞について

家族(弟)の件でご相談です。 先日頭痛がひどいということで、病院へ行ったところ、軽い脳梗塞との診断を受けたようです。 その際、血液をサラサラにする薬を処方されたのですが、朝の服用のタイミングを逃し、あまり飲めていないようです。 昼食後または夕食後にでも飲んだ方がよいのでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示願います。

入院中なのですが

22/1/4から脳こうそくで入院中なのですが退院後何に気をつけて生活すればいいでしょうか。たばこも酒もやりません

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします