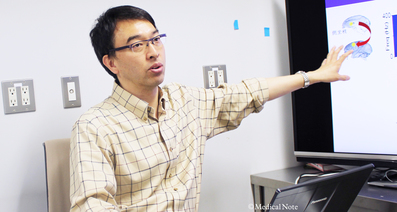

日本での脳のカテーテル治療は、国内で年間およそ2万5千件行われています。脳動脈瘤に対する治療と血管狭窄に対する治療を合わせて7割を占め、手術で使用される医療器具もめまぐるしい進化を遂げています。実際にカテーテル治療とはどのようなことを行うのか、神戸市立医療センター中央市民病院の坂井信幸先生に、お話をうかがいました。

カテーテル治療はどういう病気が対象になるか

脳のカテーテル治療が対象になる病気としては、脳動脈瘤、その破裂によるくも膜下出血、急性脳動脈閉塞、脳血管の狭窄、加えて非常に特殊なものとして、脳動静脈奇形や硬膜動静脈瘻、非常に血流豊富な脳腫瘍などが挙げられます。

TPA※だけでは再開通しない場合があるので、特に細い血管よりも太い血管でカテーテル治療を追加することによって治療結果は格段によくなりました(太い血管の血栓のほうが溶けにくかったり最終的に溶けない場合もあるため)。

カテーテル治療で行うこと

1) 脳動脈瘤を塞栓する

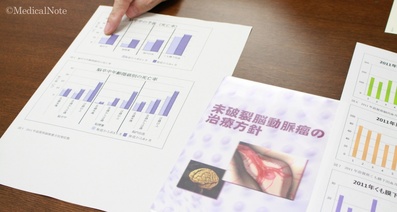

年間およそ1万1千件~1万2千件行われている脳動脈瘤への血管内治療は、脳血管内治療において最も主要な治療です。この治療では、できてしまった動脈瘤に血流がまわらないように、塞栓して(ふさいで)しまいます。

1990年、アメリカのUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)が開発したGDC(離脱型コイル)によって、脳動脈瘤の治療は大きく発展しました。GDCは、血管への出し入れが自在にでき、通電による切り離しができるという特徴を持ちます。これにより、動脈瘤を塞栓させる器具(コイル)を血管内から直接動脈瘤のある場所まで運び、動脈瘤を塞栓したらそのまま置いてくるという治療ができるようになったのです。このGDCの誕生によって、「脳動脈瘤にはカテーテル治療」という時代が本格的にスタートしました。日本に入ってきたのは1993年、承認されたのは1997年です。世界ではGDCの使用開始から四半世紀を超えましたが、日本ではもうすぐ20周年を迎えるところです。

2) 狭くなった血管を広げる

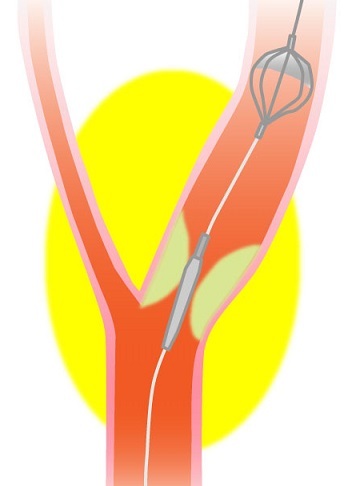

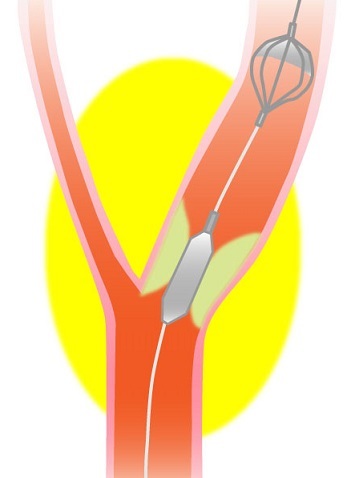

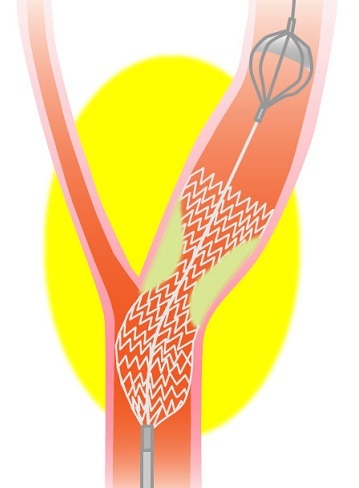

カテーテル治療は心臓の病気でも行われますが、同じく脳の病気でも狭くなった血管を広げる治療があります。ひとつはバルーンで血管を広げる治療と、もうひとつはステントを血管内に置いて血管を広げる治療です。

頚動脈に対するバルーンを使った血管形成術は、1980年代にすでに行われていました。脳を栄養する(脳に分布する)頚動脈は6㎜~10㎜と太く、心臓の血管のおよそ倍の太さです。そのため器具が早く発達し、それに伴って治療技術の進歩も早かったことが影響しています。心臓や下肢動脈ではバルーン血管形成術に続いてステント(血管を中から支える金属の筒)が早くから積極的に応用されるようになりました。

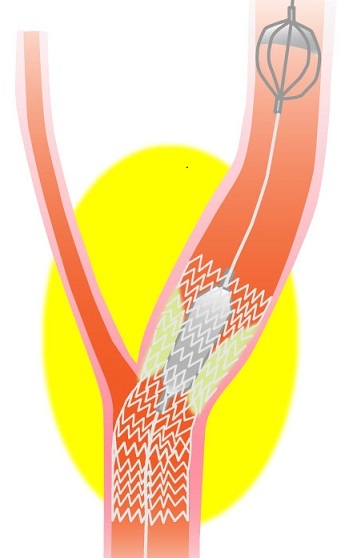

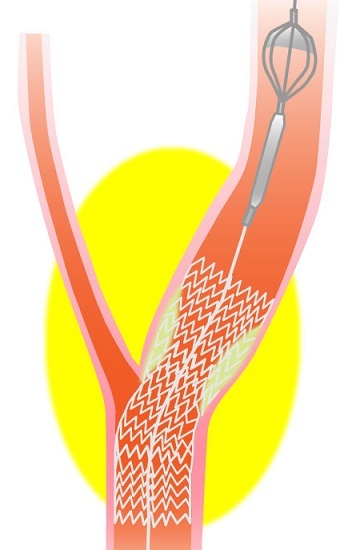

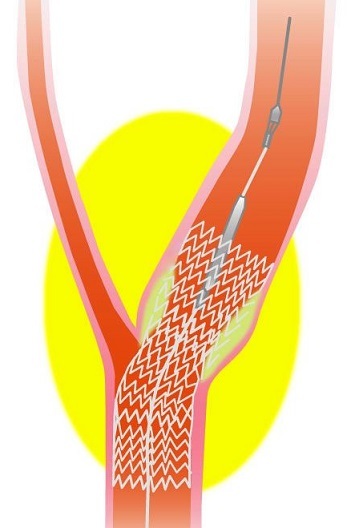

頚動脈ステント留置術が日本で承認されたのは2007年です。承認時期から見ると新しい治療法といえますが、臨床の現場では承認前の1997年頃から行われていて、承認時には年間3000件近く行われていました。今では、年間およそ8千~9千件行われているステント留置術は、頚動脈狭窄症治療の7割を占めており、動脈瘤の塞栓術と並ぶ脳血管内治療の主な治療法になっています。

頚動脈ステント留置 : 動脈硬化で狭くなった頚動脈をバルーンとステントを使って押し広げる。発生する血栓はフィルターで回収して脳梗塞を予防できる。バルーンで一時的に血流を止めて血液ごと吸引して回収する方法もある。

3) 血栓を回収する

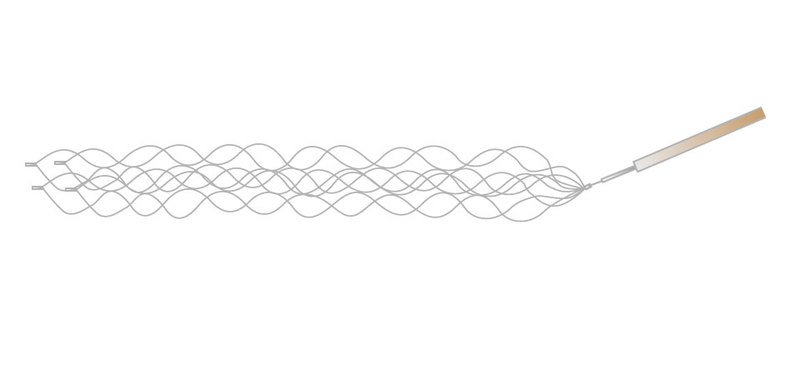

上記で述べた2つの治療法が脳血管内治療の上位を占めていますが、そのほかマイクロカテーテルを使った血栓回収療法があります。血管内に血栓回収器具を挿入し、血栓を回収する治療法です。血栓回収機器は、近年急速に発展し、新たな機器もどんどん生まれていますが、今ではステントの使用が世界標準になっています。

ソリテア以外にもステント型のトレボ、リバイブなどが国内で使われている。らせん状になったワイヤーで血栓を絡めとる機器(メルシー)や柔らかいながら太いカテーテルを頭の中まで誘導して血栓を吸い取る機器(ペナンブラ)もある。

シミズ病院 病院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

シミズ病院 病院長

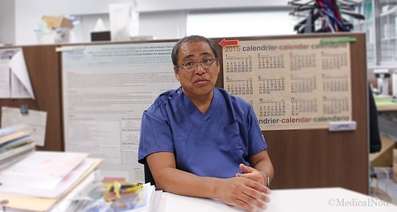

坂井 信幸 先生日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医日本脳卒中学会 脳卒中専門医日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療指導医日本脈管学会 脈管専門医

脳卒中の急性期治療、脳動脈瘤治療のエキスパート。脳血管内治療が始まり当初から難治性の病気にも果敢にチャレンジし、ステント治療を日本で初めて導入するなど脳卒中治療の技術を飛躍的に発展させる。専門技術が分かれてしまいやすい日本において、血管内治療、外科開頭手術の両方を年間300例以上おこなう数少ないドクター。一般向けの脳卒中に関する講演やセカンドオピニオンをおこなうほか、カテーテル専門医の認定や技術指導など後進育成にも力を入れる。

坂井 信幸 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。