脳卒中が起きると、脳の血管に障害が起きて脳にダメージを与え、脳の神経細胞が死んでしまいます。死んでしまった脳細胞の働きがもとに戻ることは二度とありません。しかし、脳卒中のリハビリテーションは、機能回復を目指すための治療が重要です。脳の神経細胞の働きが失われたのに、機能回復を目指すとはどういうことなのでしょうか。大泉学園複合施設 ねりま健育会病院 リハビリテーション部 作業療法士の二瓶太志先生に脳の可塑性のメカニズムについてうかがいます。

脳の可塑性

脳の神経細胞は、一度死んでしまうと、もとに戻ることは残念ながら二度とありません。その神経細胞の働きによる脳機能も失われてしまいます。つまり、記憶を司る脳の領域が損なわれると記憶することができなくなってしまい、運動を司る領域が損なわれると手足を動かすこともできなくなってしまうということです。ですから、以前のリハビリは、麻痺した側の機能はあきらめて、ほかの動く部分を強化することを重点的に行う傾向がありました。

しかし、最近の脳科学の研究において、リハビリテーションによって損傷した脳領域周辺の細胞など新たな神経回路ができることが明らかになりました。学習や経験で脳細胞のシナプス結合が変わり、運動や行動に変化が現れるという神経可塑性が提唱されています。たとえば、脳梗塞で指を動かす神経細胞が死亡しても、訓練によって通常「手首」を動かす指令を出す神経細胞が「指」を動かす指令を発することができるようになります。再び指を動かすことが可能になるのです。このような脳の運動学習メカニズムが、麻痺した筋肉を動かすことによる麻痺した筋肉の治療を可能にするのです。

また、脳は脳梁を介して左右相互に抑制しあい、均等に働けるように調整し合うという特徴があります。たとえば、どちらかの脳が損傷を受けた場合、損傷を受けていないほうの脳による損傷を受けた脳への抑制が強くなってしまい、活動性が低下してしまいます。損傷を受けていない脳が余計にがんばってしまい、損傷を受けた脳の本来の力を抑制してしまうのです。したがって、左右の脳を調整するようなリハビリテーションも重要です。

このように脳は、損傷を受けても回復する力を持っています。特定の領域が損傷を受けてもその損傷を自らカバーしようとする機能がもともと備わっているのです。ですから、脳機能が失われても、適切なリハビリテーションによって機能回復することは可能なのです。

脳科学の進歩とともに発展する脳卒中のリハビリ機器

このような脳のしくみが明らかになったことによって、リハビリで使用される電気機器などにも大きな変化がもたらされました。以前は、使える部分を強化することを目的とし、動く部分を「筋トレする」ようなイメージでリハビリを行っていました。しかし、現在脳卒中のリハビリで使用される最新の電気機器は、患者さんの腕などに装着すると腕の筋肉の筋電を察知し、筋肉の収縮を促す刺激を送るというつくりになっています。私たち人間の身体は、動く時にわずかな電気信号を発しています。その電気信号を機器が察知してよりよい筋活動を促し、それによって生まれる感覚が脳の運動の学習を強化します。結果、腕をもっと大きくスムーズに動かせるように、脳の「腕を動かす」という指令を改善するようなしくみになっているのです。

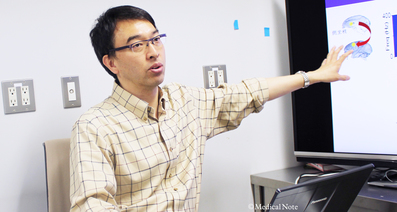

また、電気機器以外にも、互いに抑制しあっている左右の大脳の神経活動のバランスを調整する機器もあります。磁気による刺激です。リハビリで目的としたいことは「損傷した脳の機能や信号をいかに適切に回復するか」ですから、損傷した脳にがんばってもらわなければなりません。その場合、大脳への磁気刺激の与え方によって、損傷していない脳の過剰な信号を少しだけ抑制し、両方の脳がより適切に働いてもらうように調整することもできます。損傷していない側と損傷した側、両方のリハビリをバランスよくすすめていくことが非常に重要なのです。

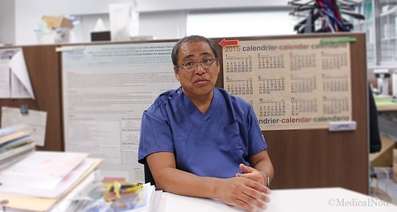

二瓶 太志 さんの所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

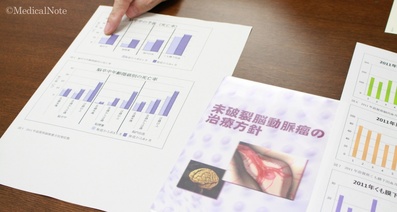

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします