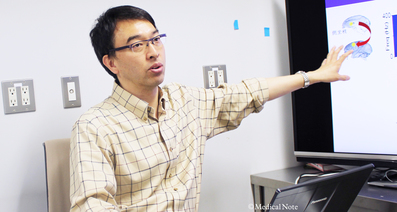

脳卒中の治療は時間との闘いです。もし脳卒中を発症した場合、1秒でも早く治療ができる病院へ運ぶ必要があります。そのためには、脳卒中の知識の啓発と都市の救急システムづくりが必要不可欠です。神戸市を例に、理想的な都市の救急システムについて神戸市立医療センター中央市民病院の坂井信幸先生にお話をうかがいました。

救急隊と脳卒中センターの役割

脳卒中を発症した場合、患者さんが自分で病院に来るということはほぼないといえます。意識障害や運動麻痺、言語障害が出現し救急で運ばれるためです。救急隊は、救急車を呼んだ患者さんにどんな治療が必要なのか見分けることがだいたいできます。さらに、もしそこで脳卒中だとわかった場合、その地区の脳卒中の病院の状況も知っているため適切な対応をすることができます。

医療に関していえば、私個人としては、患者さんが遠いところへ通うのはあまりよいこととは思いません。たとえば1年間に10人~10数人程度がかかるという病気で、日本にひとつセンターがあれば十分という場合ならば話は別ですが、普遍的な病気に関しては、患者さんの負担を考えると、やはり患者さんがお住まいの地域で治療できることが望ましいと思います。

神戸の救急システム

神戸の場合、1000床規模の病院が神戸大学病院と神戸市立医療センター中央市民病院の2つ、そのほかが300床規模の病院という構成です。政令指定都市※にメガセンターが2つ、それに続くように中規模、小規模の病院が存在しているため、それぞれの病院の役割を決めやすいという特徴があると思います。また、海側、山側と区分けがしやすい横長になった独特な土地形成には、たとえば東灘から垂水までなど、救急搬送に必要な時間が読みやすいという特徴もあります。地域の特殊性も病院と救急の連携がうまくいっている理由でしょう。

※政令指定都市になると、一般の市では都道府県が行っている事業(児童福祉・食品衛生・など市民の健康や福祉に関する事業)を、指定都市の事業として行うことができる。そのため、事業を速やかに始めることができ、その都市に合った運営が可能になる。

1000床規模の神戸市立医療センター中央市民病院で20数名の脳のチームを組み、当直の担当を毎日必ず2名置いています。ですから、「神戸中央市民病院ならばほぼ間違いなく受け入れ可能だ」ということを救急隊は知っています。そして100から300床規模の病院では輪番制を敷き、今日は○○病院、次の日は△△病院というふうに担当が決まっているので、緊急度の高い患者さんの受け入れ先がないということが理論的には起こりません。

我々の調査では、救急隊が患者さんを運ぶ病院を2つ探しても1つ目で決まった場合と時間の差はないが、3つ探すと明らかに時間が掛かっているというデータが出ています。「まずはここ、無理なら中央市民」と1段階か2段階で必ず受け入れ可能なシステムなので、いわゆる「たらい回し」という言葉は神戸にはありません。つまり、患者さんはもし脳卒中になったら、家族や家庭医に相談するより、「とにかく1秒でも早く救急を呼べばよい」という環境ができています。患者さんや家族が救急を呼んだあとは救急隊がプロとして状態を見分け、ふさわしい病院へ運んでくれます。理想的な救急システムを運営するためには、このようなシンプルなシステムを都市ごとにどうつくるかが鍵でしょう。

神戸市が90年間も市民病院を運営し、市民に信頼され続けてきたのは、市民病院に携わった多くの方々や市の職員が神戸のために力を尽くされ、そして市内の医療機関の方々が協力してこられたからです。神戸市はかつて「神戸株式会社」とよばれるほど資金が潤沢な街でした。阪神淡路大震災の影響もあり今はその限りではありませんが、こうした過去の社会的な背景も影響し、神戸は医療システムがうまく整った都市といえるような気がします。

今、救急システムの運営がうまくいっているのも、これまで病院運営に尽力してこられた先輩方、市民のみなさんのおかげだと思っています。神戸市は、大震災からの復興の起爆剤として医療産業都市構想を推進し、徐々に成果を挙げつつあります。救急医療の充実の上に、新しい医療の息吹が神戸から始まろうとしています。

シミズ病院 病院長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

シミズ病院 病院長

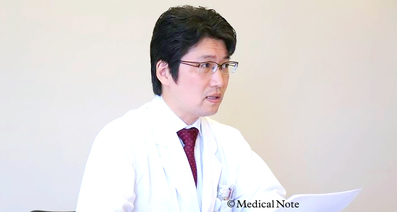

坂井 信幸 先生日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医日本脳卒中学会 脳卒中専門医日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療指導医日本脈管学会 脈管専門医

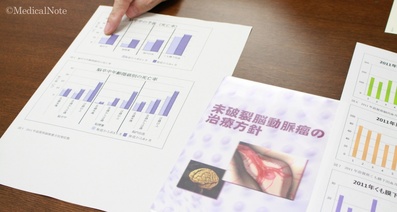

脳卒中の急性期治療、脳動脈瘤治療のエキスパート。脳血管内治療が始まり当初から難治性の病気にも果敢にチャレンジし、ステント治療を日本で初めて導入するなど脳卒中治療の技術を飛躍的に発展させる。専門技術が分かれてしまいやすい日本において、血管内治療、外科開頭手術の両方を年間300例以上おこなう数少ないドクター。一般向けの脳卒中に関する講演やセカンドオピニオンをおこなうほか、カテーテル専門医の認定や技術指導など後進育成にも力を入れる。

坂井 信幸 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。