脳卒中における障害をいち早く回復させるためには、リハビリテーションの方法が非常に重要なポイントとなります。リハビリテーションには急性期のリハビリと回復期のリハビリがあり、患者さんがどの段階に該当するかによってリハビリの内容も異なってきます。

では、脳卒中のリハビリテーションとは具体的にどのようなことをしていくのでしょうか。まずは急性期のリハビリについて、医療法人社団健育会 ねりま健育会病院の酒向正春先生にお話をお聞きしました。

急性期の脳卒中リハビリテーション―迅速なリハビリへの着手が重要不可欠

脳卒中を起こしてしまったら、リハビリテーションは病態が落ち着き次第できるだけ速やかに始めましょう。病態が落ち着くのは遅くとも48時間以内ですから、脳卒中となってしまってから2日以内にはもうリハビリテーションを開始してよいという計算になります。

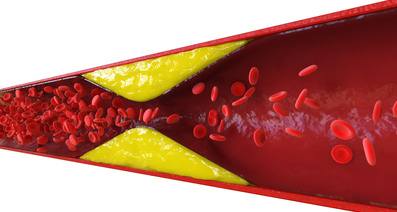

具体的な急性期リハビリテーションの方法は、とにかく患者さんを「起こして、動かす」ことです。同じ体勢にしておかないことが重要となってきます。具体的には、まず寝たきりの状態から患者さんを起こして、それから背もたれの無い椅子に、両足をしっかりと地面につけて座っていただきます。それにより体が無意識にバランスを取ろうとして、体の重心を保とうとするからです。これを前述のとおり、48時間(2日)以内にスタートさせることによって、「廃用症候群」(長期間体を安静状態に置くことによって起こる、筋力低下や床ずれなどの様々な障害)というものがかなりの確率で予防できます。

急性期リハビリテーションへのタイムリミットは「2週間」

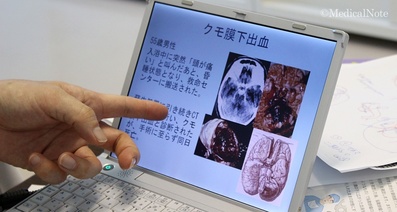

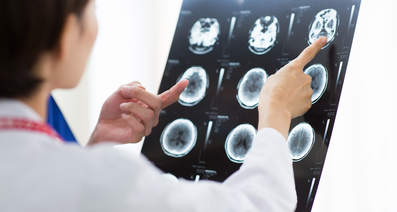

一方、2週間以上寝たきりの状態からリハビリテーションに移ってこられた患者さんは、ほとんどの場合廃用症候群に陥っています。具体的には、健側(麻痺を起していない半身)や麻痺側の筋力低下・関節可動域の低下や拘縮・精神状態の乱れ・起立性低血圧の発症・心肺機能の低下・高次脳機能の低下などが挙げられます。やはり、2週間以内に回復期のリハビリテーションに移れるようにすることが大事だといえるでしょう。

1か月以上経過して、廃用症候群が起こった状態で回復期リハビリテーションに来られる患者さんの場合、そのあと廃用症候群を治療するために1か月以上かかってしまいます。つまり、合わせて2か月以上も急性期リハビリテーションに費やすことになります。この場合、発症して1~2週間で来られた患者さんと比べると、莫大な時間とお金の無駄が生じます。当然、患者さんの時間的負担も金銭的負担も大きくなります。だからこそ、できる限り早く急性期リハビリテーションを開始して、体を動かしていくことが大切なのです。

リハビリテーション制度の遷移―回復期リハビリテーション医療制度ができるまで

かつて脳卒中の患者さんに対しては、「脳卒中急性期治療」という治療法がありました。この治療法は、簡潔に言うと「盲目的な安静臥床」です。つまり、「絶対に動かしてはならない。動かすと増悪してしまう。」、ただただ寝かせていることが最適な治療だという方針でした。このような治療を行うと患者さんがどうなってしまうか、前述の説明を見ていただくと予想がつくかと思いますが、褥瘡(床ずれ)・手足や四肢の拘縮(関節の可動域が狭まって固まってしまうこと)・深部静脈血栓症・肺塞栓症の合併など、患者さんをますます悪い状態にさせていたのです

これを受けて厚生労働省は、脳卒中の患者さんが急性期病院に入院する日数をできる限り短くして、リハビリテーション病棟へ早く移そうという指標を出しました。これが2000年にできた、「回復期リハビリテーション医療制度」です。この制度の誕生は、脳卒中医療の革命ともいえるでしょう。

この制度ができたおかげで、かつてリハビリテーションに移るまで3か月以上かかっていたものが、今は2か月以内にまで短縮できています。

脳卒中を発症した後、3か月も病態が落ち着かないということは、基本的にありません。

48時間・悪くても一週間あれば、急性期リハビリテーションを開始することが十分に可能です。つまり、初期の急性期症状をしっかりと短期間で治療して、素早くリハビリテーションに回すという連携が取れていることが重要といえるでしょう。この連携がうまくいかないと、廃用症候群や合併症などを起こすリスクが非常に増してくるのです。

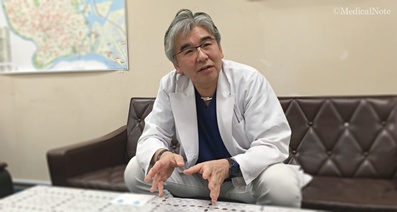

医療法人社団健育会 ねりま健育会病院 院長、医療法人社団健育会 ライフサポートねりま 管理者

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医療法人社団健育会 ねりま健育会病院 院長、医療法人社団健育会 ライフサポートねりま 管理者

酒向 正春 先生日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医日本脳卒中学会 脳卒中専門医・脳卒中指導医日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医・リハビリテーション科指導医日本認知症学会 認知症専門医・指導医

1987年愛媛大学医学部卒業後、同大学脳神経外科学教室へ入局し、脳卒中治療を専門とする脳神経外科医となる。その後病気の治療のみならず、患者の残存能力を引き出し回復させていくことの重要性を感じ、2004年脳リハビリテーション医に転向。2012年より世田谷記念病院副院長および回復期リハビリテーションセンター長を務め、豊富な経験と深い知見から高い成果をあげている。2013年NHKプロフェッショナル~仕事の流儀~第200回に「希望のリハビリ、ともに闘い抜く リハビリ医・酒向正春」として特集される。またライフワークとして「健康医療福祉都市構想」を提言、超高齢化社会を見据え、高齢者や障害者(認知症・フレイル・サルコペニア)、子育て世代を含めた全ての世代に、街なかでリハビリテーションに取り組めるタウンリハ活動による優しい街づくりに尽力している。2017年3月より医療法人社団健育会 ねりま健育会病院院長・ライフサポートねりま管理者を務める。

酒向 正春 先生の所属医療機関

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

頭痛の原因となる重症化しやすい病気を早期発見するために

見逃してはいけない危険な頭痛の特徴——原因となる病気とは?

「脳卒中」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が12件あります

昨日から続くめまいと頭痛

昨日の朝から、急にめまいがして、立っているとバランスがうまく取れないことがあります。左側に傾いて倒れてしまいそうになります。また、後頭部に鈍痛があります。前兆がどうかわかりませんが、一昨日の夜、耳鳴りがしていました。 すぐ病院に行った方が良いですか?行くとしたら、何科がよいでしょう?

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞

虫歯が原因で脳梗塞や心筋梗塞になることはありますか?教えてください。

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

回転性の目眩

夜、寝ている時は回転性の目眩、椅子に座ってる姿勢の時は、右側に回転し滑り落ちるような目眩がたまに起きます。 車の運転の時にもこういった目眩が起きる可能性はありますか? 気になるので早めに受診したいです。 この場合は何科になりますか?

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳卒中」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。