脳梗塞に対する効果的な治療の1つに、血栓回収術という外科的な方法があります。症状が現れてから、いかに早く・いかに安全に治療を受けられるかが、脳梗塞治療においては非常に重要です。

本記事では脳梗塞における血栓回収術のメリット・デメリットや、具体的な治療前後の流れについて解説します。

治療前に行う検査

脳梗塞の診療にあたっては、まず脳梗塞であるかどうかや、脳梗塞であった場合にどういった原因で血管が詰まったのかを診断するため、可及的速やかに以下の流れで検査を行います。

- 診察(問診、病歴聴取、血圧測定など)

- 血液検査

- 心電図

- 胸部X線画像

- 頭部CTまたは頭部MRI

- 頸動脈および心臓の超音波検査

診察と血液検査を終えた段階で、脳梗塞なのかどうか、脳のどのあたりがどれくらいの大きさで障害されているか、ある程度の予測を立てながら次の検査を検討・実施していきます。

また、脳の画像診断としてCTまたはMRIのいずれかを行います。どちらを選ぶかは緊急度によります。

重症で大きな脳梗塞になる可能性が高く、血栓回収術を行う患者さんは、1分でも1秒でも早く治療を行うことが、治療後の生活や機能を維持改善することにつながります。CTはMRIよりも検査にかかる時間が短いので、これらの治療につながる可能性が高い場合は、治療開始を少しでも早めるためにCTを選択することがあります。

血管内治療法の1つ、血栓回収術とは

治療方法について

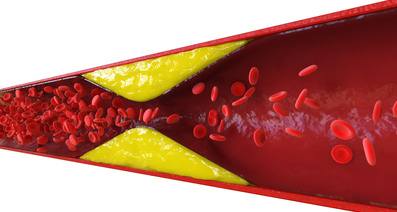

血栓回収術は、ステントやカテーテルといった道具を血管内に挿入し、血栓(=かさぶたのようなもの)を網に引っかけて取り除く(ステントリトリーバー)、または掃除機のように吸引(血栓吸引カテーテル)して、血流を再び開通させる治療です。

症状が出て6時間以内(一部は24時間以内)、かつ脳の中でも大きな動脈(前方循環系の主幹脳動脈)が原因の場合に行うことが推奨されています。

そのため、ラクナ梗塞のように小さな血管が詰まって発症した場合は適応外となります。

メリット

脳梗塞の急性期治療の目標は、詰まった血管の先に届かなくなっていた血液の流れを回復させることにあります。

これに基づき、脳梗塞治療の効果を評価する指標の1つに“再開通率(血管を塞いでいた血栓が取り除かれ、滞っていた血流が再開する割合)”が用いられることがあります。

血栓回収術ではこの再開通率が70~90%と高く、その後の経過がよくなる可能性を示しています。

以前は、大きな血管の閉塞は90%以上が重症になると想定されており、そのまま寝たきり状態になることが分かっているのに、なかなか治療ができないことがありましたが、この血栓回収術では、太い血管ほど血栓を取り除きやすいというメリットもあります。

デメリット

血栓回収術は外科的な治療、つまり手術の一種であるため、合併症を起こす可能性があります。

合併症の例には、血流が開通した後の脳出血や、治療器具による血管損傷、穿孔(血管の壁に穴が開くこと)、くも膜下出血などがあります。

血栓回収術や脳梗塞治療に関する最新トピックス

患者さんの予後をよくするために、治療までの時間が1分1秒でも早いほうがよいことはすでに明らかにされています。さらに速く治療を行うことができるよう、治療法の研究、道具の発展や手順の見直しが常に進められているといえるでしょう。

また血栓回収術は適応条件が厳しく限定されているため、今の時点では受けることができる人が限定されるのが実状です。今後、治療の適応範囲を広げていくためには、血栓回収術を実際に行った方のデータを数多く集める必要があると考えられています。

治療後の容体管理

血栓回収術を行った後は、患者さんの全身状態の管理が重要となります。

徹底した血圧管理

特に気を付けるべきこととして、血圧の管理が挙げられます。

治療後の慢性期では収縮期血圧160mmHg以上の状態が続くと脳梗塞の再発リスクが上がるといわれているため、160mmHg未満を維持できるよう管理を徹底します。

手術翌日からのリハビリテーション

手術の後に体を動かさない状態が続くと、肺炎や尿路感染症などの合併症が起こるリスクが高くなります。

そうした合併症を防いで早期に回復できるよう、患者さんの状態を見ながら、基本的には手術翌日から段階的にリハビリを進めていきます。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳梗塞に対するt-PA静注療法と脳血管内治療の特徴

脳梗塞に対する治療の選択肢-t-PA静注療法と脳血管内治療とは?

「脳梗塞」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が54件あります

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

痛み痺れが強くなる

4年前に脳幹梗塞で現在は血圧の薬💊や高脂血症に薬を服薬しています。時間が経つにつれて左半身の痺れや拘縮視力が広がっています。 主治医にはなれるしかないと言われますが何かいい治療法がありますか よろしくお願いします。

軽い脳梗塞について

家族(弟)の件でご相談です。 先日頭痛がひどいということで、病院へ行ったところ、軽い脳梗塞との診断を受けたようです。 その際、血液をサラサラにする薬を処方されたのですが、朝の服用のタイミングを逃し、あまり飲めていないようです。 昼食後または夕食後にでも飲んだ方がよいのでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示願います。

入院中なのですが

22/1/4から脳こうそくで入院中なのですが退院後何に気をつけて生活すればいいでしょうか。たばこも酒もやりません

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)