超急性期の脳梗塞では、少しでも早く治療を行う必要があります。脳梗塞が疑われる患者さんの検査や診断、そして超急性期の治療はどのように行われるのでしょうか。東海大学医学部付属病院神経内科領域主任教授・診療科長であり、東海大学総合医科学研究所の所長を務めておられる瀧澤俊也先生にお話をうかがいました。

脳梗塞の検査・診断

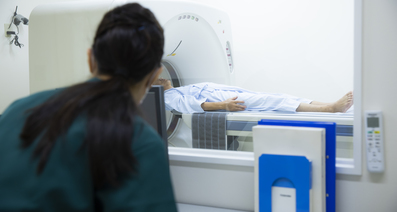

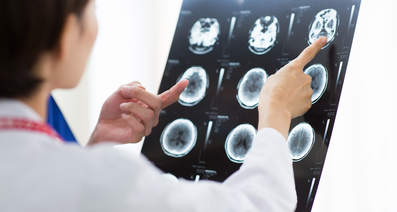

脳梗塞の治療は発症後できるだけ早く開始する必要があるため、検査よりも治療を優先するというのが基本的な考えです。目安として患者さんが搬送されてから1時間以内に検査を終えて治療を開始することが要求されます。そのためには、救急センターにCT(コンピューター断層撮影)やMRI(核磁気共鳴画像)、MRA(核磁気共鳴血管画像)などの設備が集約されていることが重要です。

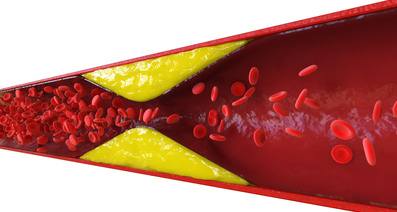

血管が動脈硬化で狭くなって起こるラクナ梗塞やアテローム血栓性脳梗塞では、頸動脈エコー(超音波検査)によって血管の狭窄(きょうさく・狭くなること)のようすを調べることができます。また、MRI(磁気共鳴画像)検査で血管のプラークそのものを映し出すこともできるようになりました。これらの検査から治療に重要な情報を得ることもできますので、現場の医師の判断で必要な検査のみを速やかに行ないます。

また救急隊との連携も重要ですが、さらにその前の段階として、患者さんが時間を置かずに救急車を呼ぶということも大切です。関連記事「脳梗塞の症状-初期症状を見逃さないために知っておくべきこと!」でお示ししたACT-FASTのような初期症状のチェックを含め、それぞれの段階で可能な限り時間を短縮できるような取り組みが必要です。

脳梗塞超急性期の治療

血栓を溶かす薬を点滴で静脈内に入れるrt-PA静注療法は、発症から4.5時間以内に行う必要があります。また、血管内の血栓を回収する血管内治療は、発症から8時間以内に行ないます。

この伊勢原市にある東海大学医学部付属病院では、ヘリコプターで半径50km圏内の救急治療に対応しています。過去には相模湾洋上で操業中の漁船から、乗組員の方の話し方がおかしくなったとして救急要請を受けたケースがあります。その際には飛行艇とゴムボートで患者さんを収容し、飛行艇の中で酸素吸入と点滴を行いながら厚木基地まで運び、救急車で高度救急救命センターに受け入れました。

東海大学医学部付属病院の救急システムでは、患者さんをベッドに載せたまま移動してCTやMRIの検査、さらには血管内治療まで行ない、患者さんの収容から治療までの時間をできるだけ短縮するようにしています。rt-PA静注療法だけでなく、血管内治療も私たち神経内科医が行っています。

血管内治療は血管内に入れたカテーテルを血栓のところまで導き、血栓回収用デバイスなどを用いて血栓を取り除く治療です。吸引して血栓を回収するものや、血栓をかき出して回収するものがあります。最近では血栓が詰まっている部分でステント型のデバイスを展開し、血栓を絡め取って回収する製品があります。このような血管内治療を行うことで、脳梗塞後の症状がより軽症の患者さんの割合が増えています。

脳梗塞超急性期の治療における医療連携

こうした脳梗塞超急性期の治療には医療機関同士の連携が不可欠であるため、「Drip, Ship and Retrieve」と呼ばれる治療連携のモデルが提唱されています。たとえばこの地域では近隣の伊勢原協同病院などに我々の医局員が出向していますが、まずそこで血栓溶解剤rt-PAの点滴をしながら、救急車で大きな病院へ搬送して血管内治療を行ないます。血管内治療の専門医はどこにでもいるわけではありませんので、その地域の患者さんを集約して治療を行う必要があります。

rt-PA静注療法は非常に有効な治療ですが、実際に治療を受けているのは脳卒中患者さん全体の6.4%で、国立循環器病研究センターなど治療数の多い施設でも9%にとどまっています。残りの90%の患者さんに対しては現在のところ有効な治療の手立てがありませんが、そういった患者さんを救うためにも、我々は再生医療を視野に入れた治療法の研究に取り組んでいます。

神奈川リハビリテーション病院 脳神経センター長、東海大学 医学部内科学系神経内科学 所属主任教授、東海大学総合医科学研究所 所長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

医師の方へ

様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。

情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。

関連記事

脳血管障害の手術を選択する際のポイントについて

急性期脳梗塞の血行再建治療とは? 後遺症を軽減するために

「脳梗塞」に関連する病院の紹介記事

特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。

関連の医療相談が54件あります

脳梗塞による右半身麻痺による内臓機能低下の可能性について

12/31に脳梗塞を発症し右半身麻痺(上下肢とも)になり、右半身に浮腫が出ています。 家族が言うには、麻痺に伴って内臓機能が低下しているため浮腫が起きていて、脳卒中も2回目(10年以上前に脳卒中で左半身半麻痺)なので、この状態からは数ヶ月以内に亡くなる方が殆どだと言われました。 リハビリで2時間ほど車椅子にのったりしているので、このままいけば回復していくと思っていたのですが、浮腫が出たりすると、現状かなり命の危険が高いのでしょうか。

痛み痺れが強くなる

4年前に脳幹梗塞で現在は血圧の薬💊や高脂血症に薬を服薬しています。時間が経つにつれて左半身の痺れや拘縮視力が広がっています。 主治医にはなれるしかないと言われますが何かいい治療法がありますか よろしくお願いします。

軽い脳梗塞について

家族(弟)の件でご相談です。 先日頭痛がひどいということで、病院へ行ったところ、軽い脳梗塞との診断を受けたようです。 その際、血液をサラサラにする薬を処方されたのですが、朝の服用のタイミングを逃し、あまり飲めていないようです。 昼食後または夕食後にでも飲んだ方がよいのでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご教示願います。

入院中なのですが

22/1/4から脳こうそくで入院中なのですが退院後何に気をつけて生活すればいいでしょうか。たばこも酒もやりません

※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。

「脳梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。